Wir überquerten die Bernadottestraße, ich schob Guntram in den Taxusweg. Von nun an würde der Rückweg wie der Hinweg verlaufen. Irene ging so schleppend, wie es das Schieben des Rollstuhls gebot, und dabei fühlte sie sich – vielleicht zum ersten Mal – so alt, wie sie war.

Foto: Privatarchiv H. R.

Während ich 1988 mit ihr auf Hawaii gewesen war, hatte Roland zufällig beim Einkaufen am Teich Guntram getroffen und ihm berichtet, mein Chef ginge weg, und ich solle abgesägt werden, behaupte eine Sekretärin.

Pali machte Roland damals Vorwürfe, wie er einem so alten Mann – ungerechtfertigterweise – einen solchen Schrecken einjagen könne. Wir saßen auf der Bank im Reemtsma-Park und sahen auf den Teich. „Der alte Mann …“, wiederholte Roland, nicht aufgebracht, sondern ganz ruhig. „Er wird mich um viele Jahre überleben.“

Ich war im Teich nie ein Karpfen, und schon gar nicht der Hecht. Ich schwamm obenauf, wie tote Fische es tun. In meiner Glanzzeit hatte ich auch mit den Entlein etwas gemein: Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höh’! Nun bin ich untergetaucht: das hässliche, alte Entlein.

Wir gingen den Schotterweg mit den tiefen Löchern entlang. Roland sah auf unser Kutscherhaus. Bald würde er im Bett liegen und sich ausruhen. Von was? Zu was?

„Dass ich eines Tages nie mehr hierher zurückkommen werde, nie mehr“, sagte er, „das ist unvorstellbar.“ Ich schloss die Haustür auf. Es war Herbst 1990. Wir kamen vom Ententeich am Reemtsma-Park. Sein letzter Spaziergang. Seine Worte und sein Blick haben sich in mich eingemeißelt, und wenn ich es jetzt aufschreibe, weiß ich wieder, warum nach seinem Tod so viele Jahre an mir abgeglitten sind.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Lachen sei ansteckend, sagt man. Weinen ist ansteckend: Ich weiß es. Die Zeit, in der ich vor nichts mehr Angst hatte, war die Zeit, in der ich mich auf nichts mehr freute. Dabeisein, das ist für viele Menschen Lebensinhalt, fast wichtiger als Dasein. Fußballfans, Fernsehzuschauer, Oper-Air-Freunde. Ist Wegsein als Ideal aushaltbar?

Eduard saß schon am Steuer, und Isabelle schien im Begriff, einzusteigen. Da griff sie mit der rechten Hand in die Mitte ihres mattgrauen Seidenkleides und sagte: „Ich habe schon den ganzen Tag über dieses Krampfen im Magen. Bitte lass mich noch mal ins Bad gehen.“

––„Liebling, du weißt, ich muss da hin. Wenn dir nicht gut ist, es ist schade, aber – bleib zu Hause!“

––„Nein, nein, es geht schon.“ Sie ging zum Haus zurück, ihre langen, dunklen Haare fielen auf das zarte Grau des Kleides. Ein Hauch von Gelb, unerwünscht im Haar, seltsam im Stoff.

––Eduard sah, wie geübt, entschlossen und zerbrechlich sie die Stufen zur Eingangstür bewältigte. Er war sich immer sicher gewesen, er würde später eine blonde Frau heiraten. Ein heller Schimmer war um die Zweige. Der Vorfrühling ist hellblond.

––Isabelle betrachtete sich im Badezimmerspiegel. Sie sah leidend aus, und sie fand, dass ihr das gut stand: Es betonte etwas, das nicht betonbar war: das Durchgeistigte, das sie nicht besaß und das durch kein Make-up der Welt ins Gesicht zu zaubern war. Diese Leere war es, die ihre Schönheit im Alter überdauern würde.

Isabelle öffnete das Badezimmerfenster, nicht um einen Beweis für ihre überstandenen körperlichen Qualen zu liefern, sondern um etwas zu sehen, das ihr Leben erträglicher machen würde. Ihre Augen waren doch noch nicht ganz so grau wie der helle Stoff, den sie trug? Ein Gewebe, durch das hindurch Eindrücke zu sammeln, aber nicht zu ordnen sind. Eduard. Das Auto, in dem er saß. Der Vorplatz, auf dem das Auto stand. Der Garten, an den der Vorplatz grenzte. Es ist gut, zwei Tore zu haben: Man muss nicht wenden. Kein Zurück, sondern ein Kreis. Isabelle ließ das Fenster offen und wandte sich ab. So war es für jemanden, der das Haus belauerte, leicht, über das Spalier zum Sims zu steigen, von dem Sims ins Badezimmer zu klettern und sich vom Badezimmer aus das Haus zu erschließen.

––Dienstboten kamen schon damals lieber morgens um acht, als sich in Personalkammern überwacht zu fühlen. ‚Damals‘, das ist gestern, denn heute noch werde ich meinen Bericht beenden.

Eduard sah vom Auto aus, wie Isabelle das Fenster öffnete. Er bewunderte sich dafür, dass er kein schlechtes Gewissen hatte, nicht selbst zu arbeiten, sondern Isabelles Kapital arbeiten zu lassen. Immerhin: Er konnte zwar überraschende Sätze sagen, aber ansonsten blieb er so redlich, wie es ihm immer vorgeschwebt hatte. Er vermehrte durch sinnvolle Transaktionen das Vermögen, hatte keine Freundin und machte scharfsinnige Bemerkungen, die Isabelle und ihrem Freundeskreis Freude bereiteten. Isabelle hörte gerne veraltete Popmusik, er hatte eine Schwäche für Streichquartette. Na und?

Isabelles Bruder lebte abgeschieden in Indien, immer noch. Oder nicht mehr? Ihre Eltern hatten einen Unfall gehabt, während Eduard und Isabelle auf Hochzeitsreise gewesen waren. Die Flitterwöchner (was für ein Wort!) hatten die Ausgrabungsstätten von Ephesos vorzeitig verlassen müssen, damals vor ‚mein Gott, sechs Jahren schon‘. Auf der übernächsten Kreuzung hinter Isabelles Elternhaus – und jetzt ihrem eigenen – waren stadteinwärts die Ampeln ausgefallen. Dabei waren sie erst zwei Wochen zuvor installiert worden. Isabelles Vater fuhr gern schnell. Der andere Fahrer auch. Gegen dessen Volvo Kombi hatte der elterliche Porsche Targa keine Chance gehabt. „Wir sind zu alt für dieses Auto“, hatte Isabelles Mutter gesagt, und ihr Vater hatte geantwortet: „Dieser Wagen ist zeitlos.“ – ‚Zeitlos, leblos, wesenlos. Tod am Unfallort.‘ Isabelle zwang sich, ihre Gedanken zurückzulenken. In der Spur bleiben. Die Rechtslage war eindeutig gewesen, damals: Die Stadt musste Schadenersatz leisten. Oder nannte man das ‚Schmerzensgeld‘? Dann kamen noch die Lebensversicherungen hinzu. Aber das Vermögen war sowieso, auch ohne diese zusätzlichen Zahlungen, beträchtlich. Isabelle hätte Rio schöner gefunden: Februar, Karneval. Noch im Flugzeug hatte sie gedacht, der größere Abstand und der längere Flug hätten ihren Schmerz vielleicht gelindert. Aber sie hatte Eduard Ephesos nicht abschlagen wollen, schließlich hatte sie Archäologie studiert. Er hatte ‚bloß‘ Abitur. Ihm etwas zu zeigen, ihm alles zu zeigen, das war sicher mehr wert als zuzusehen, wie er am Zuckerhut nach den Tangas der Mädchen schielte. Aber dann schielte er gar nicht. Er sah immer geradeaus.

––„Ist dir besser?“, fragte Eduard, als sie wieder in den Wagen stieg.

––Die vollkommen ehrliche Besorgtheit seiner Frage machte sie hilflos. „Ja“, log sie.

Ich schob Guntram von der Fußgängerschneise zwischen Bernadottestraße und dem Platz, der Taxusweg hieß und auf dessen Mitte die Rosen noch lange nicht blühen würden, auf den Asphalt. „Hoppla!“, sagte er. Dass ein Bordstein, eine Stufe, eine Tür, die sich nur nach außen öffnen lässt, unüberwindliche Hindernisse sein können, gilt für Schnecken wie für Behinderte. Schmerzlich ist es bloß, etwas nicht zu können, was die anderen Schnecken und die Nichtbehinderten schaffen. Guntram hat, aus seiner Sicht heraus, immer alles geschafft: der Armut zu entkommen; der Kriegsgefangenschaft zu entgehen; Frauen zu haben, die ihm nicht davongelaufen sind; Karriere zu machen; reich zu werden; Fritz Bernstein beim Golfspiel zu besiegen und sich überall dort durchzumogeln, wo fundiertes Wissen oder Können nicht vorhanden waren. Wer von sich selbst 87 Jahre lang so verwöhnt worden ist, muss es als grauenhaft empfinden, an einer fünf Zentimeter hohen Schwelle zu scheitern.

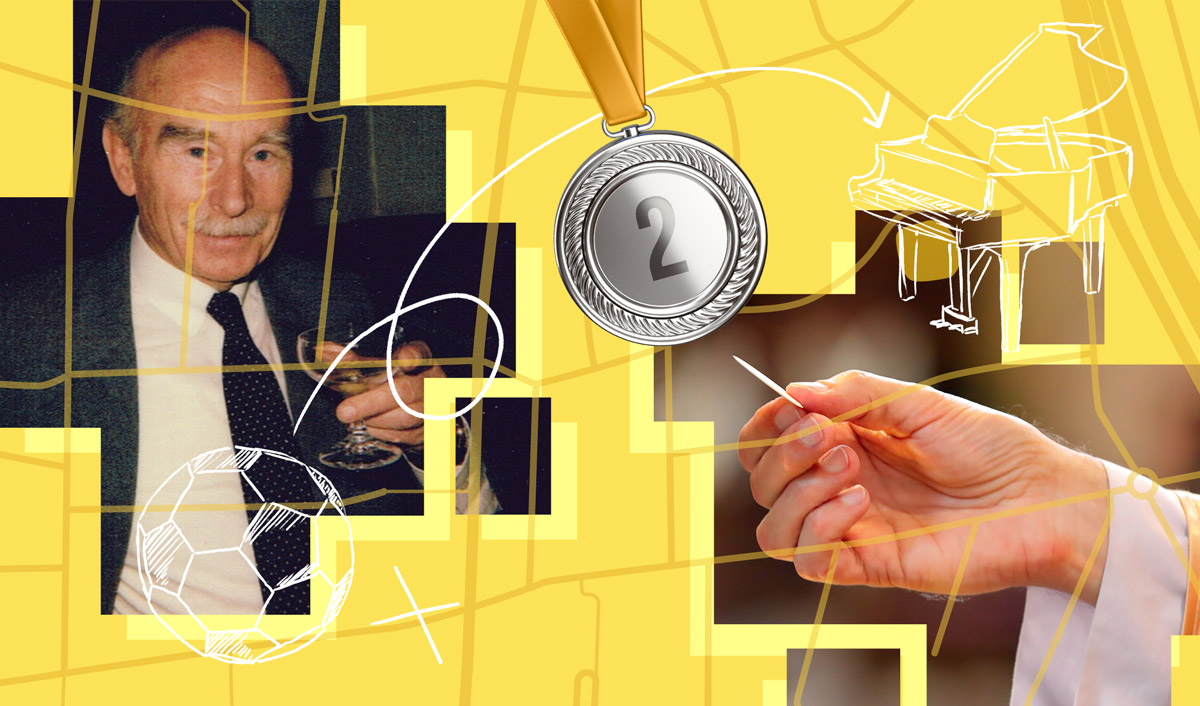

Fotos (7): Privatarchiv H. R.

Ich brauchte schon mit sechzehn eine Brille. Die Unzulänglichkeit war meine Kinderfrau. Sie begleitete mich ständig. Aber eines Tages sah ich die Welt anders. Durch Kontaktlinsen.

Fotos (4): Privatarchiv H. R.

Wenn man die Reventlowstraße nach Norden am Bahnhof Othmarschen immer weiterfuhr, war zunächst meine Oberschule am Osdorfer Weg das Weitestvorstellbare. Wagte man sich aber noch über diese Kreuzung hinaus, dann kam man zur Trabrennbahn, das war das Jenseits, weiter als der Mond. Wer also ganz harmlos von der berühmten Elbchaussee abbog (nach rechts natürlich, sonst fiele er ins Wasser), passierte ganz arabisch-romantisch den Halbmondsweg, den holsteinischen Uradel Reventlowstraße, die deutsche Kunst Dürerstraße und die Politik des zwanzigsten Jahrhunderts Ebertallee, um dann durch keine andere Leistung als stures Geradeausfahren auf das unsäglich hässliche Gebäude der Bahrenfelder Trabrennbahn zu stoßen. Wenn er, bevor er diesen Bau rammte oder – nichts hat sich geändert – heute noch nicht rammen will, kann er nach rechts fahren und kommt überraschenderweise beim Dammtor an, und wenn er immer noch geradeaus fährt, erreicht er über die Kennedybrücke den Hauptbahnhof, falls er nicht auf dem Holzdamm von der Polizei aufgehalten wird, denn er fährt entgegen der Einbahnstraße.

Foto: It-fred/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

In Hamburg-Horn sitzen doch immer die Frauen mit den breitkrempigen Hüten und spielen Ascot. In Klein Flottbek gingen Silke und Esther ein und aus. Aber Trabrennbahn Bahrenfeld: Wer ahnt, wenn er die Elbchaussee an ihrer schönsten Stelle mit dem als eleganten Bogen gebauten Othmarscher Bürgervereinshaus verlässt, dass er, ohne einmal vom Wege abzukommen, schicksalhaft auf die Bahrenfelder Trabrennbahn zustößt, wo – so denke ich mir – Zigarrenstummel kauende Rentner auf Waldemar oder Heidesohn wetten?

Foto: gomolach, Sergey Golenko/shutterstock

Na ja, wer am Central Park South in eine Taxe auf der Fifth Avenue steigt und ‚immer geradeaus‘ sagt, wird nach zwanzig Minuten auch sein blaues Wunder erleben. Geradeaus heißt im Leben nie, dass es so weitergeht wie bisher, da gibt es noch mehr Unüberwindliches als fünf Zentimeter hohe Bordsteinkanten.

Fotos ( 5): Privatarchiv H. R.

Lässt man die Stadt rechts liegen und begibt sich nach links, dann kommt man zum Volksparkstadion, wo ich meine Brille abnehmen musste und Kugel stieß, kurz sprang und langsam lief und niemals Hoffnungen hatte, eine ‚Senatsurkunde‘ zu erhalten, denn auf die Idee, den Schlechtesten zu prämieren, war man damals noch nicht gekommen.

Foto oben: Bundesarchiv, Bild 183-2000-0110-500, CC-BY-SA 3.0 | Foto unten: picture alliance/ullstein bild/Haeckel Archiv

Gegenüber diesem Stadion, das ich noch weit mehr verabscheue als die Trabrennbahn, liegt seit über neun Jahren Roland. Ich brauchte nicht weit über achtzig zu werden, um es lernen zu müssen, Niederlagen einzustecken. Ich habe es immer noch nicht gelernt, aber es hat mich – seit es Kampf und Sieg in meinem Leben gibt – nie unvorbereitet getroffen. – Besser vielleicht, ein Leben lang unbehelligt zu bleiben und dann zu Boden gestreckt zu werden. Bei mir ist alles anders. Zwischen des Metzgers unverwüstlicher Gewissheit, dass alle Welt seine Wurst mag, und Irenes unbeirrbarem Glauben, dass alles die schlechtestmögliche Wendung nehmen wird, verläuft es, mein Leben.

Fotos (4): Privatarchiv H. R. | Titelillustration mit Bildmaterial aus dem Privatarchiv H. R.

„Nun bin ich untergetaucht: das hässliche, alte Entlein.“ Früher dachte ich immer, ich würde mich im Alter, wie Marlene, von der Welt abschotten. Heute bin ich immer froh, dass es weiterhin genug Gründe gibt die Wohnung zu verlassen.

In den späten 60er Jahren habe ich vieles unterlassen. Aber was ich nicht getan habe, habe ich nicht gewollt. Die vergangenen zwölf Monate brachten viele unwillkommene Einschränkungen für junge Menschen mit sich. Aber psychische Schäden? Mein Gott! Die Kriegsjugend. Die Gängelung und Reiseunfreiheit in der DDR. Früher wurde vieles totgeschwiegen. Heute wird alles totanalysiert.

Ich glaube diese psychischen Schäden von denen da manchmal geschrieben wird, die beziehen sich doch eher auf Menschen mit Depressionen oder Opfer von häuslicher Gewalt. Die Jugendlichen, die für ein Jahr nicht auf Partys dürfen tragen bestimmt keine bleibenden Schäden davon.

Das ist auch wieder so eine Wahrheit, die man sich viel bewußter machen sollte: Geradeaus geht es im Leben nie.

Für manche schon. Vom Wege abkommen oder seinen Weg gehen ist subjektive Auslegungsache.

Ist das denn wirklich wahr, oder behauptet man das dann nur?

Selbst das ist Auslegungssache.

Man muss mit Niederlagen umgehen. Anders schafft man es nicht durch das Leben. Darauf vorbereitet zu sein, so gut das eben geht, ist bestimmt schon eine große Hilfe.

Das ist allerdings einfacher gesagt, als getan. Man kann ja weder blind vor sich hinleben, noch einem ständigen Zustand der Angst vor Enttäuschung sein.

Es ist gut, sich klar zu machen, dass von einer Sekunde alles anders werden kann: ein Unfall, eine Nachricht. Das Gute würdigen und auf das Schlimme vorbereitet sein. (Als Idee klappt das.)

Als Idee kann das klappen, bis zu einem gewissen Grad auch im Leben. Aber völlig vorbereitet sein, das geht dann natürlich doch nicht.

Manchmal spürt man das Dasein halt nur durch das Dabeisein. Wer das nicht braucht, hat vielleicht Glück?!

Ja, vielleicht. Aber ist das erstrebenswert? Wer Durst hat, will nicht keinen Durst haben, sondern trinken.

Oh, das ist ein kluger Gedanke. So habe ich das zwar noch nicht gesehen, aber das ist bestimmt richtig.

Oh ja, die Bundesjugendspiele sind eine seltsame Sache. Eigentlich sollen die don anspornen und begeistern – für mich waren sie immer eine Blamage. Mal eine größere, mal eine kleinere.

Wir hatten zum Glück einen tollen Sportlehrer. Der hat uns tatsächlich angespornt und auch was beigebracht. Aber ich verstehe auch, dass die Spiele für viele eine Qual waren.

Drollig. Später sah ich einige Sportskanonen meiner Schulzeit wieder: als träge Pappis. Da bescheinigte mir der Spiegel Konkurrensfähigkeit.

Wenn man so sieht, was aus den ehemaligen Mitschüler*innen so geworden ist, das rückt ja so einige Dinge in eine neue Perspektive. Ich war da zum Teil sehr erstaunt.

Erstaunt bin ich da manchmal auch, vor allem darüber wie falsch ich mich damals wohl selbst eingeschätzt habe.

Wichtig fand ich immer nicht nur die Selbsteinschätzung, sondern auch die Einschätzung, bis zu welchem Grade man sich seinen Mitmenschen zumuten kann. Gerade bin ich dabei, das für mein nächstes Projekt nach ‚Am Teich‘ auszuloten.

Wer Spaß am Trabrennsport hat, soll den haben. Ich kann dem ebenfalls nichts abgewinnen.

Es gibt, aufs Ganze gesehen, viel mehr Sportarten, Spiele und Urlaubsorte, die uns kalt lassen als solche, die unser Herz höher schlagen lassen. Gleichschaltung unerwünscht.

Auf alle Fälle unerwünscht. Und herauszufinden, was andere Menschen begeistert und bewegt, und vielleicht sogar warum, das gehört zu meinen liebsten Beschäftigungen.

Die arme Isabelle. Ein vernichtenderes Urteil als „leer“ kann man ja kaum machen.

Wohin solche Ehrlichkeit führt, ergibt der weitere Verlauf der Geschichte.

Oha! Man darf also noch gespannt sein.

Sich dort durchzumogeln, wo fundiertes Wissen oder Können nicht vorhanden sind, wird oft abschätzig betrachtet, ich würde aber eher sagen, dass auch das durchaus ein wichtiges Talent ist.

Unbedingt. Hat mich schon oft gerettet. Wer nichts weiß, dem traut man nichts zu. Aber wer viel weiß, dem traut man zu, alles zu wissen.

Alles zu wissen ist doch auch gar nicht das Ziel. Aber mit den vorhandenen oder eben nicht vorhandenen Informationen umgehen zu können verlangt eben genauso viel Können und Intelligenz.

… die unsere Politiker zurzeit vermissen lassen.

In der Tat. Ich frage mich nur ob das schon mal besser war, oder ob man solche Sachen dann nur im Nachhinein verklärt!?