Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Samstag, 18. Juni

Alle saßen pünktlich in den Autos, für die sie eingeteilt waren. Rafał fuhr mit Bo, Ingrid und mir vorneweg und verzichtete wegen seiner guten Ortskenntnisse auf die Navigatorin, was uns und die anderen drei Autos hinter unseren Rücken mehrfach durch Algund führte. An der ewig selben ewig roten Ampel machten wir uns Mut, die Nachzügler würden das bestimmt für eine Ortsbesichtigung halten, dann kamen wir doch nach Töll, wobei Rafał unentwegt den Rückspiegel anschrie, warum Giuseppe so langsam führe. In Töll mussten wir die vernünftige Landstraße auf den Reschenpass verlassen, über die Etsch-Brücke setzen, am Endzeit-Stimmung verbreitenden Bahnhof vorbeigleiten, und wenn man dann nach einer Weile auf dem ganz ehrlich als ‚Sackgasse‘ ausgeschilderten Weg denkt: „So, nun ist alles aus!“, dann kommt ‚Onkel Taa‘. Bei gutem Wetter kann man draußen sitzen. Wir saßen drinnen. Der Regen verhinderte, dass irgendwer den Wasserfall vermisste. Unser Tisch war festlich gedeckt, und es dauerte eine Weile, bis alle an ihm saßen, weil es viel zu begucken und zu bestaunen gibt. Wir tauchten ein in die österreichische K.-u.-k.-Welt: Plüsch und Spitze und Sisis Badewanne im Hof vor steilem Felsen.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Was als Imbiss gedacht war, wurde ein reichhaltiges Menü. Ich aß, wie andere Nostalgiker auch, Schnecken. Das war in den Siebzigerjahren Mode gewesen. Silke schenkte mir damals zum Geburtstag Pfännchen aus feuerfestem Glas und chirurgisch anmutende Bestecke dazu. Die Schnecken lagen zu dieser Zeit in ziemlich einfallslosem Sud; man kaufte sie bei besseren Feinkost-Geschäften in der Dose, füllte die ausgewaschenen oder neu erworbenen, dekorativen Häuschen mit den glibberigen Dingern, bestrich die Öffnung mit sehr viel Knoblauch-Petersilien-Butter, und dann ab in den Ofen. Das war wesentlich umstandsloser, als es die durchtriebenen Alten Römer trieben: Sie sollen die nichts ahnenden Schnecken mit Milch gefüttert haben, damit sie anschließend schöner schmeckten. Aber auch heute noch freut sich Tierversteher und Bestseller-Autor Wohlleben kauend, wenn es das Huhn in seinem Mund vorher gut gehabt hat. Artgerecht gehalten, artgerecht gegessen. Wahrscheinlich ist es auch artgerecht, Menschen in Religionen gefangen zu halten. Evolution bevorzugt das Schneckentempo. Während wir vor vierzig Jahren die gesottenen Weichtiere mit den chirurgischen Zangen aus dem Gehäuse lösten und dann auf die Gabel piekten, um sie gekonnt an die Lippen zu führen, kamen wir uns sehr weltläufig vor: Vietnam ging uns nichts an, aber Manieren hatten wir. Unsere Eltern hatten nach dem Krieg noch Blumenkohl in Mehlschwitze gegessen, wenn überhaupt. Bei uns gab es allenfalls Broccoli mit gerösteten Mandeln. Pali merkte zurecht an, dass Schnecken wie ausgespuckter Kaugummi schmecken und nur dank ihrer forsch gewürzten Knoblauch-Verpackung genießbar werden. Veganer nehmen heute natürlich Distelöl mit enzymatischer Veresterung statt Butter.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Anschließend an die ausgedehnte, ausgelassene Mahlzeit musste noch das Sisi-Museum über den Seiteneingang des Restaurants besucht werden: Da ist alles an Puppenstuben, Küchen-Utensilien und Zierrat angesammelt, was es im späten 19. Jahrhundert gegeben haben mag.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Die vorgesehene lange Ausruh-Pause schrumpfte auf eine halbe Stunde. Der Raum, in dem ich auch jetzt sitze, in dem links vor dem langen Balkon mein Schreibtisch steht und vorn der angemessen große Flachbildschirm, um die Welt wohldosiert in unsere Abgeschiedenheit zu integrieren, dieser Raum war mit Gartenmöbeln und gepolsterten Auflagen so hergerichtet, dass er tatsächlich vierzehn Personen fassen konnte. Die Berge waren nicht zu sehen, aber die Gäste sollten ja auch mich angucken, denn nun hielt ich meine Rede. Für alle, die nicht dabei waren oder sie vergessen haben, ist sie hier nochmal. Scheinbar weit ausholend begann ich:

Liebe Seelen-Verwandte!

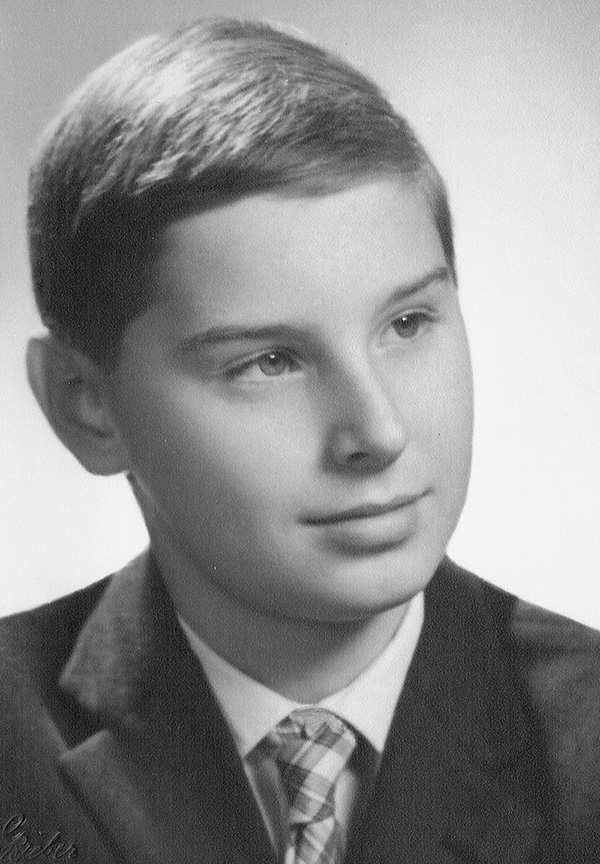

Mein erster runder Geburtstag, als ich zehn Jahre alt wurde, …

… an den erinnere ich mich nicht mehr. Zwei Monate vorher war ich aufs Gymnasium gekommen: der Wechsel von gemischter Klasse mit netter Lehrerin zu reiner Jungensklasse, von Alt-Nazis unterrichtet – das war ein Kulturschock, von dem ich mich bis zur Oberstufe nicht erholte.

Dabei ist Jugend nicht zwangsläufig ein Nachteil, obwohl man das mit 14 damals oft so empfand. Zu meiner Kinderzeit sah man in Erwachsenen ja noch Vorbilder und nicht digital rückständige Bevormunder. Die Älteren zu verachten, das ging eigentlich erst ’68 so richtig los.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Ich war immer der Jüngste und der Ungeschickteste in der Klasse und dazu noch katholisch. Noch schlimmer hätte es in der Diaspora Hamburg um 1960 nur kommen können, wenn ich gesagt hätte: „Ich glaube nicht nur an den Papst, ich glaube außerdem, ich bin schwul.“ Meine Waffen wuchsen mir erst so richtig, als die Waffen mancher Draufgänger bereits stumpf zu werden begannen.

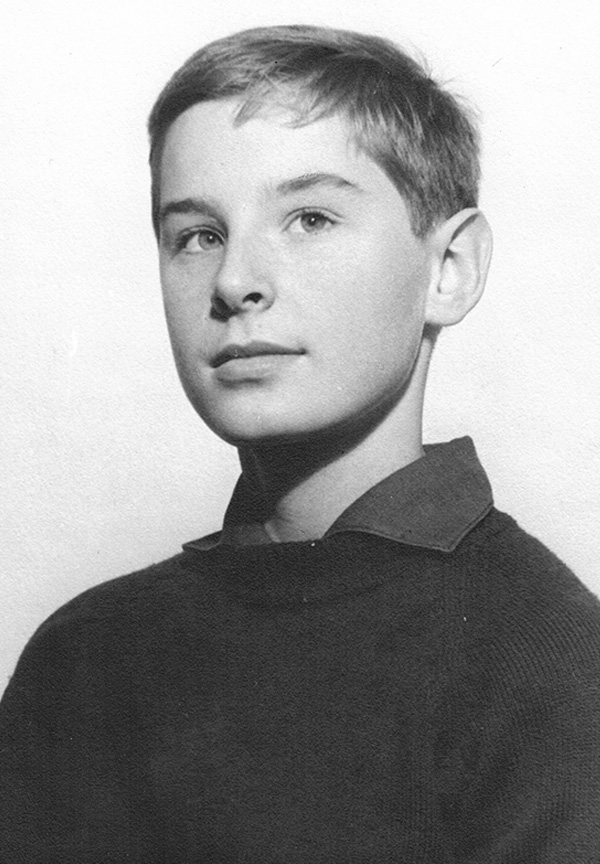

Ziemlich ungern verbrachte ich Zeit in unserem Schullandheim auf Föhr, weil es mir damals recht schlecht gefiel, mit anderen Jungen in einem Zimmer zu schlafen, und auch später lag mir immer sehr daran, mir auszusuchen, neben wem ich morgens aufwachte. Tagsüber gab es Unterricht. Abends saßen wir bei ‚Zumpe‘, was ich damals schon lautmalerisch fand. Drei der älteren Sitzenbleiber sahen in mir dünnem Ding eine fette Beute und forderten mich zum Skat auf. Wenn abwechselnd immer einer aussetzt, kann man das auch zu viert spielen. Da ich nie einen Ball ins Tor schoss, war es für die Sportskanonen überraschend, dass ich überhaupt bereit war, mich auf irgendetwas einzulassen, was nicht zum Unterricht gehörte, und weil um Geld gespielt wurde, schien ich das perfekte Opfer.

Mir die Skatregeln zu erklären, war freundlich von ihnen, aber überflüssig: Wenn meine Eltern verreist waren und meine Großeltern mich betreuten, dann hatten wir vorm Zubettgehen allabendlich Skat gespielt. Fernsehen gab es bei uns noch nicht, und meine Eltern waren oft verreist … – Ich nahm die drei Profis aus bis auf den letzten Pfennig.

Danach hatte ich weniger Probleme mit der Überlegenheit der Älteren. Vermutlich war ich eine Nerd-Vorform, und weil es Heimcomputer noch nicht gab, wurde ich Partituren-Freak.

Jungsein ist, wie gesagt, nicht immer ein Nachteil; als Tarnung ist es, wie in diesem Fall, sogar ganz hilfreich. An der Kinokasse musste ich allerdings noch mit achtzehn meinen Ausweis zeigen für Filme, die jetzt sonntagnachmittags im Fernsehen laufen.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Dann wurde ich volljährig, damals mit 21; aber ich blieb albern, und inzwischen habe ich die Hoffnung aufgegeben, das zu werden, was viele unter ‚Erwachsensein‘ verstehen. Bei meinem 40. Geburtstag in Venedig war noch Roland dabei. Meinen 50. Geburtstag, auch in Venedig, begleitete noch mein Vater; meinen 60. hier in Meran meine Mutter.

Inzwischen bin ich Vollwaise.

Unter anderen Umständen, bei anderer Lebensführung hätte ich jetzt keinen Schlaganfall, sondern Kinder. Sogar Enkel. Schicksal! Mit Familie ist es wohl vorbei für mich, aber: Ich habe Freunde. Und so bin ich Euch aufrichtig dankbar, dass Ihr mich durch diese eigentümlichen Tage begleitet.

Ganz besonders danken möchte ich Silke und Rafał.

Silke und Rafał sorgen jeden Tag für mich, und sie setzen meine Ideen um in Taten. Ich sage bloß ‚Fragsburg‘, aber Silke organisiert das. Ich sage bloß ‚Ossobuco‘, aber Rafał schmort es. So gut habe ich es.

Die Anreise hierher ist ein bisschen beschwerlich, bis ‚Lana International‘ endlich eröffnet wird, kurz vor Berlin-Schönefeld. Wie schön, dass Ihr trotzdem alle hier seid. Auf Euch! Auf mich! Auf uns!

Danach zeigte ich einen Film. „Besser bei Regenwetter als bei 38° im Schatten“, stachelte ich mich an, um die Darbietung zu genießen. Manchmal reicht es ja, sich auszumalen, wie viel schlimmer alles hätte kommen können, um mit dem Ist-Zustand seinen Frieden zu machen. Für Euphorie langen solche Überlegungen allerdings selten aus.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Der Film, den ich kurz vor der Abreise von Hamburg aus Bestehendem zusammengeschnitten hatte, zeigte den Schmiedlhof, oberhalb von Lana. Dort war ich ab Mitte der Sechzigerjahre mit Harald, später auch mit Roland, alljährlich für ein, zwei Wochen gewesen. Anfangs war das unserem studentischen Budget angemessen, später Weltflucht ins Ländliche. Die Wirtin Maria Malayer, hatte ich zu ‚Mary, der Herrscherin von Grissian‘ hochstilisiert und aus der braven Wirtin eine gemeingefährliche Terroristin gemacht. Selbst die grün schillernden Schmeißfliegen gehorchten ihrem Kommando. Ohne solche Uminterpretationen der Wirklichkeit bin ich schon seit frühester Kindheit nicht ausgekommen. Marys Sohn hatte eine verhärmte Frau geheiratet, die in ihrem Lady-Macbeth-haften Ehrgeiz darauf bestanden hatte, oberhalb des urigen Schmiedlhofs ein modernes Hotel zu errichten. Jedenfalls trauten wir ihr diesen Frevel eher zu als Marys phlegmatischem Nachwuchs.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Nachdem der Film also zur Einstimmung verdaut war, zerquetschte Aufständischen-Leiber und unter Schmeißfliegen begrabene Gesichter inklusive, machten wir uns auf den zugeregneten Weg in die Höhe. Gerade, als wir nach dreiviertelstündiger Fahrt vor dem Schmiedlhof parkten, durchbrach die Sonne die Wolkendecke: Wir stiegen aus unseren Archen und dankten Gott für den neuen Bund. Draußen an den langen, wettergegerbten Holztischen mit Blick auf Meran links und Bozen rechts zu sitzen, war unmöglich, aber auch an die heimelige Gaststube hatte ich lebhafte Erinnerungen: Bei meinen Wutanfällen über ein schlechtes Blatt hatte ich dort abends so manche liebe Skatkarte zerfetzt.

Es gab ‚Speck am Brettl‘, und Albert als Ortsansässiger verstand ihn so meisterhaft dünn zu schneiden, wie ich das nicht mal mit der Bosch-Maschine hinbekäme.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Mary ist ja seit zwölf Jahren tot. Sie soll erhebliche Mengen an ‚Williams Birne‘ nicht bloß an die Gäste ausgeschenkt haben. Als ich sie zuletzt gesehen hatte, war aus einer fetten Matrone eine dürre Alte geworden. Im fünfhundert Jahre alten Flur plauderte ich mit Marys gutherzigem Enkel über Sommer, die weit vor seiner Zeit lagen. Er griff in die mir vertraute Kühltruhe und trank mit mir einen tiefen Schluck auf die Oma. Und all die vielen Toten, mit denen ich hier dereinst gestanden hatte, sahen zu und rührten sich nicht.

Unsolidarischerweise gingen oder fuhren wir dann die fünfzig Meter aufwärts zu seinem Onkel im Grissianer Hof. Der Ort Grissian besteht aus diesen beiden Häusern und einer Feuerwehr-Station. Wenn es brennt, ist der Schlauch nicht weit.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Wir hatten wieder eine schöne, lange Tafel. Die Sitzordungen für die einzelnen Veranstaltungen drückt mir Silke immer rechtzeitig in die Hand, damit nicht plötzlich zweimal dieselben Leute nebeneinander sitzen: Das wäre ein gastgeberischer Fauxpas. Wichtig auch, dass jede Dame einmal mich zum Tischherrn hat. So etwas ist genauso wichtig wie die Speisefolge, aber ich habe genügend internationale Meetings ausgerichtet, um an solchen Aufgaben nicht zu verzweifeln. Mary, die in ihrer rußgeschwärzten Küche zwischen Schnitzel und Schweinsbraten hin und her gewechselt war, hätte sich womöglich darüber gewundert, dass sich ihr Sohn, agenturberaten, schon im Internet anpreist: „Wir möchten unseren Gäste vor allem mit regionalen Produkten ein ganz besonderes Geschmackserlebnis bieten.“ Das Geschmackserlebnis hielt den Anforderungen stand; wir hatten ja auch schon einiges im Magen. Sehr froh war ich, dass später unten im Ort niemand den Vorschlag machte, aufzubleiben, bis mein neues Lebensjahr begann. Carsten, Rafał und Giuseppe traue ich zu, um Mitternacht zwischen all den jungen Männern im ‚Rossini‘ einen Schluck auch auf mein Wohl getrunken zu haben, falls sie dort nicht gerade anderweitig beschäftigt waren.

Ein abgeschaffter Feiertag | #9Fünf Sterne unter grauem Himmel | #11

Nett, und wie immer kurzweilig! Heiner und ich waren gestern bei Arthur und Pali, der Stein ist nicht wirklich mehr zu sehen dafür sind die Scheinzypressen sehr üppig – „Familienangehörige“ sollen sich bei Verwaltung melden! Nicht Dein Thema aber, man sollte entsprechende Vorsorge für sich treffen.

Liebe Grüße, Mariöle

Meine Toten leben, solange ich lebe, in menem Herzen und, solange sie gelesen werden, in meinen Texten. Eine Ruhestätte zu ihrer Beobachtung brauchte ich nicht. Die Friedhofspflege ich eine Frage des Anstands, der bei Palis Nachkommen nicht vorhanden ist. Sollte mir nach meinem Tod mein eigenes Grab wichtig sein, dann wäre das Jenseits noch weniger erstrebenswert, als ich dachte.