Bisher war ich nur selten in Sachsen gewesen und ausschließlich in Leipzig, zuerst 1997 mit meiner Cousine Marina und deren Mann Florian. Wir besuchten da auf einen Nachmittag ihren mittleren Sohn ‚Nicki‘, der sich aber mit seinem Vater so in die Haare kriegte, dass wir zum Abendessen schon wieder auf dem Gendarmenmarkt saßen. Dann mit Silke zur Buchmesse und für ein Treffen mit dem Schriftsteller Clemens Meyer. Dabei kommt Sachsen in meiner Familiengeschichte durchaus eine gewisse Bedeutung zu. Mein väterlicher Großvater Reinhold war in Tarnowitz in Oberschlesien geboren worden und heiratete die Essener Bierbrauertochter Maria, die zwar im Ruhrgebiet aufgewachsen war, sich aber gern als Rheinländerin bezeichnete. Sie ist, so oder so, das Westlichste, was mein Stammbaum hergibt. Reinhold war der Älteste von acht Geschwistern, und so war es undenkbar für ihn, dass schon zwei Generationen weiter mit mir sein Name verlöschen würde; er hatte vier Söhne: Die älteren wurden Kriegstote, der dritte hat nur zwei Töchter gezeugt und der vierte bloß mich – so kann’s gehen. Reinhold selbst agierte auch recht glücklos. In Preußen fand er als Offizier keine Anstellung und ging deshalb nach Sachsen. Dort wurde er Kommandeur in Wurzen, wo Maria alle vier Söhne zur Welt brachte. Dann kam der Erste Weltkrieg, genauer gesagt: Er wurde gemacht. Die Familie meines Vaters lebte verstreut zwischen Front, Essen, Harz und Südtirol, bevor Anfang der Zwanzigerjahre alle in Berlin wieder zusammenfanden. National-konservativ, katholisch, standesbewusst waren sie, also das Gegenteil von dem, was man sich heute unter dem Berlin der wilden Zwanziger vorstellt.

Foto oben: H. R./Privatarchiv | Foto unten: Wikimedia/gemeinfrei

Dresden bereitete uns einen warmen Empfang: 36° im Schatten. Ich hatte das Hotel ‚Steigenberger‘ gewählt, weil es neben der Frauenkirche liegt, „und mehr Dresden geht nicht“, dachte ich. Zwei übervolle Karren brachten unser Gepäck ins Kühle: eine Halle, wie sie mir von den Grandhotels meiner Berufszeit her geläufig war.

Foto: Jörg Blobelt creator QS:P170,Q28598952, 20060601015DR Dresden Neumarkt 9 Hotel de Saxe, CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Silke, Giuseppe, Rafał und ich hatten schöne Räume mit Blick auf Platz und Kirche. Martin, eine Kategorie drunter, sah nach hinten raus und pöbelte. Ich fragte ihn, ob er jemals so luxuriös übernachtet habe. – „Nein“, aber er sähe nicht ein, dass er mit seiner alles bannenden Kamera schlechtergestellt sei als die anderen. Martin sah sich wohl als den Einzigen-hart-Arbeitenden und uns als nutzlose Amüsier-Truppe. Ich sah ihn eher als Überwiegend-für-sein-eigenes-Portal-Filmenden, wollte aber schlechte Stimmung vermeiden. So outete ich mich als Weichei und Waschlappen in Personalunion und gewährte ihm ein pro Nacht 50 Euro teureres Zimmer mit Panoramablick. Silke fand das zu Recht unangemessen, aber ich tröstete mich damit, dass ich, wenn ich jetzt dreimal nichts für Flüchtlinge spenden würde, das Geld wieder raus hätte.

Foto: Wikimedia/gemeinfrei

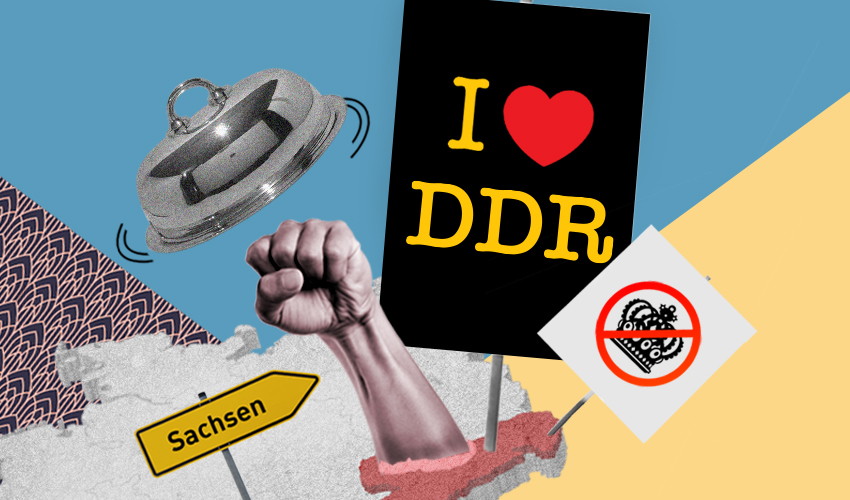

Nach einer Pause, in der jeder nach Belieben den Zerknüllungsgrad seiner Kleider prüfen, das Bad einweihen oder aus dem Fenster gucken konnte, fuhren wir nach Meißen. Der Weg führte durch DDR-Hinterlassenschaft, die den Bedürfnissen des neuen sozialistischen Menschen entsprachen, einschüchternd und lieblos. Dann fuhren wir an etwas entlang, was in feuchteren Zeiten die Elbe hätte gewesen sein können. Aus Hamburg hatte ich nicht nur das Flussbett breiter in Erinnerung, sondern war auch sicher, Wasser gesehen zu haben. Hier war keins. Immer wieder mal sah man ein Schiff auf dem Trockenen, und Rafał war der Erste, der seine Bedenken äußerte, ob die für den übernächsten Tag anberaumte Bootsfahrt ins Elbsandsteingebirge stattfinden könne. Dass es jetzt zwei Tage lang regnen würde, war weder wahrscheinlich noch wünschenswert, also blieb nur die Hoffnung, dass flussaufwärts alles ganz anders wäre.

Foto oben: Deutsche Fotothek, Fotothek df ps 0002898 Stadt ^ Stadtlandschaften ^ Wohnhäuser, CC BY-SA 3.0 DE/Wikipedia | Foto unten: Philipp Hertzog, Elbe-niedrig, CC BY-SA 3.0/Wikimedia

In Meißen wanden wir uns auf Geheiß der Navi-Dame vom Elbtal engste Gassen hügelaufwärts und landeten am Ende tatsächlich auf einem kopfsteingepflasterten Platz, an dem der monumentale Dom und unser Lokal, der ‚Domkeller‘, lagen. Der Dom ist sehr grau und sehr gotisch, der ‚Dom-Keller‘ ist keiner, hat aber wahrscheinlich einen. Das Navi-Fräulein in meinem alten Mercedes ist nicht so gebildet wie dasjenige in meinem neuen, sonst hätte ich mir die Anschaffung ja auch sparen können, und Martin hatte wieder mal den Anschluss verpasst. Rafał rief ihn auf dem Handy an, er steckte irgendwo fest; Rafał beschrieb ihm den Weg. Es dauerte. Silke und ich saßen auf einer lehnenlosen Bank unter Ahornen und ließen die Umgebung auf uns wirken. Giuseppe und Rafał erkundeten die entfernteren Gebäude. Der mächtige Sakralbau, die hell getünchten, meist zweistöckigen Häuser: ein touristisch herausgeputzter Platz ohne Touristen. Erholsam. Als Martin durch die Toreinfahrt bog, senkte sich die Sonne erleichtert, ließ aber noch genügend Strahlen für die Drohne. Martin wollte zehn Minuten filmen und dann sofort ein Alsterwasser, wie immer das hier hieß. In fünf Minuten sollten wir es bestellen, damit er am Tisch sofort trinken könne.

Foto: Photomaniac83/Shutterstock

Wir durchschritten das Parterre des ‚Domkellers‘ und traten auf die Terrasse, wo wir problemlos die von uns reservierten Plätze einnahmen. So etwas befriedigt doch immer sehr. Das Lokal war weder voll noch leer; auch schön. Der Blick konnte abwärts über die Schindeldächer der Altstadt auf die leere Elbe schweifen und die bebauten und bewaldeten Hügel jenseits der Brücke wahrnehmen, bevor er sich notgedrungen in die Speisekarte senken musste. Mit all den Hungernden dieser Erde hatte ich in dem Moment nicht das geringste Mitleid. Ich bestellte wie immer Wein aus der Gegend; solche lokalen Besonderheiten haben für mich eine gesteigerte Bedeutung, seit ich auf den Besuch von Museen, die mir früher Gegenden näherbrachten, verzichte. Früher, als ich noch laufen konnte, stand ich stundenlang vor bemalten Leinwänden, überall auf der Welt … Jetzt fällt mir auf, dass es hoch droben im ‚Domkeller‘ keine Stoffservietten gibt.

Foto: debozh/Shutterstock

Die Sprechweise der ursächsischen Bedienung verursachte Rafał einen Lachanfall, in den Silke solidarischerweise einstimmte. Giuseppe sah erwartungsfroh abwechselnd auf das Elbtal und die Tischdecke; die Hälfte meiner Portion war ihm sicher. Ich schlug vor, dass Rafał mal nachschauen möge, ob Martin abgereist sei; denn sein Biermischgetränk wärmelte seit einer halben Stunde schaumlos vor sich hin. Rafał berichtete: „Martin kommt gleich.“ Er kam wirklich, von dem Licht, dem Platz und sich begeistert und bestellte Filetsteak. Diese Wahl ist immer sehr viel sicherer als sein Erscheinen.

Foto oben: H. R./Privatarchiv | Foto unten: cobraphotography/Shutterstock

Seit Rafał das Navi um Rat fragt, wie er zum ‚Steigenberger‘ fahren soll, bekommen wir zu hören, dass das Hotel in einer verkehrsbeschränkten Zone liegt, was wir eher begrüßen, zumal es sich auf dem geräumigen Neumarkt sehr gut aussteigen lässt, auch an so einem heißen Abend mit hunderten von Touristen, die ihr Glas und ihr Leben vor sich haben. Schwieriger war die anschließende Verbringung der beiden Diesel, um sie gegen Diebstahl zu sichern. Dazu hatte zwar schon der Abtransport sämtlicher Utensilien am Nachmittag gedient, aber auch leere Autos sind verlockend, besonders mein neuer Grauer, so dicht an der Grenze zu ehemals Unterdrückten, die ja als besonders kriminell gelten. Die zwei alternden Buben fuhren den betagten und den frischen Mercedes also in die Tiefe, was, wie ich mir erzählen ließ, in Dresden weitaus mühsamer war als in Berlin. Platz ist Geld. Mich quälte das nicht – wie so vieles, was besser anzuhören als durchzustehen ist.

Foto oben: Peredniankina/Shutterstock | Foto unten: Daniel Bahrmann/Shutterstock

#1.17 Vom kulinarischen Mosaik zu den sauren Gurken#2.2 Die entmachtete Vergangenheit

Na wie jetzt?! Menschen die sich über Einladungen oder Geschenke auch noch beschweren … also das geht ja nun gar nicht!

Wow der kleine Hanno im Titelbild ist ein ziemlicher Knaller. Herzallerliebst!

Platz ist Geld, Platz ist Luxus. Das merkt man in den großen Metropolen immer wieder und immer deutlicher.

Platz ist Geld und Panoramablick für alle ist Geld 😉

Also ein Martin wäre mir auf meinen Reisen zu anstrengend. Nichts für ungut. Ich bin zu ungeduldig um mich nach Anderen zu richten…

Versteh ich. Aber macht das gemeinsame Entscheiden und Kompromisse suchen nicht auch irgendwie den gemeinsamen Urlaub aus?

Nonstop auf jemanden zu warten und teure Hotel-Upgrades zahlen geht allerdings nur bedingt als Kompromiss durch.

Erst das Museum und dann den Wein aus der Gegend. So mache ich’s ind er Regel auch.

Ich hab immer das Gefühl in Dresden ist alles mühsamer als in Berlin. Deshalb mag ich Berlin ja auch so 🙂

In Berlin hab ich allerdings auch schon so einige mühsame Momente erlebt. Das ist alles Ansichts- bzw. Glückssache.

Mühsam ist’s auch immer in dem Maße wie man es sich mühsam macht. Nicht wahr?

Was man sich selbst mühsam macht, bringt oft größereren Gewinn als das, was man sich leicht macht. Was einem andere mühsam machen – abgefahre Züge, Schlangen an der Kasse – ist oft lästig, ohne zu Einsichten zu führen. (Hausfrauensprüche, Band 5)

Hoch leben die Hausfrauensprüche! So isses wirklich.

Der Krieg kam nicht er wurde gemacht. Wie richtig das wohl ist. Menschen machen Kriege!

Und anders herum: Die Menschheit muss (und könnte) dem Krieg ein Ende setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende.

So richtig einschüchternd finde ich die DDR-Architektur gar nicht. Lieblos und deprimierend trifft’s allerdings. Da könnte man mal so einiges abreißen…

Sie gehört allerdings auch irgendwie zur Geschichte, nicht?!

Was zur Geschichte gehört, soll man gelten lassen. Besonders, wenn man nicht selbst drin leben muss, sondern dieses Los anderen überlässt.

Argh ein bischen bitter, aber man hofft einfach ein wenig, dass es Menschen gibt, denen die Platten gefallen. Oder zumindest nichts ausmachen.

Ich kenne nur das Steigenberger in Frankfurt. Wahrlich keine schlechte Adresse. Es gibt andererseits auch nichts deprimierenderes als Grand Hotels, die ihre beste Zeit sichtbar hinter sich haben.

Sichtbar am Mobilial ist ärgerlich. Sichtbar an der Kundschaft nimmt der Dekadenz erst recht ihren Charme.

Hahahaha, wohl wahr!

Stimmt alles. Aber lieber ein alterndes Grand Hotel als ein frisch herausgeputztes Ibis.

Ob das wohl auch ein Zwanzigjähriger schreiben würde? (Falls er überhaupt eine Stellungnahme formulieren kann …)