Der Gendarmenmarkt war eine Enttäuschung: ‚darm‘ drückte es am besten aus, aber auch – verkürzt – ‚arm‘ kam hin. Ein Open-Air-Festival fand statt, die mühevoll restaurierten Gebäude waren von Tribünen verdeckt, und alle, die das Geld nicht ausgeben wollten, um dort zu sitzen, konnten sich den Lärm auch auf den Treppenstufen der umliegenden Häuser anhören und unbekümmert ihre Hinterlassenschaft an zerknüllten Papieren, abgenagten Knochen und eingeknickten Pappbechern der Müllabfuhr überlassen.

In den Arkaden des Grandhotels, Friedrichstraße/Ecke Unter den Linden, stieß ich endlich auf so viele Menschen, wie die Abfälle am Gendarmenmarkt hatten vermuten lassen, dass es sie gäbe. Keineswegs wollten sie dort an den zierlichen Tischen Platz nehmen. Sie suchten nur wie ich Schutz vor dem Platzregen. Ich starrte zwanzig Minuten lang in das graue Nass und auf den Pfahl mit den Schildern über Eck: ‚Unter den Linden‘ – ‚Friedrichstraße‘. Die Hauptstadt von Berlin.1 Mein Zuhause?

Als es nur noch nieselte, ging ich weiter; die gegenüberliegende Ecke Friedrichstraße/Linden verunstaltet das unsägliche Hotel ‚Unter den Linden‘. Es sieht aus wie die überdimensionierte Badestube eines Asylantenheimes, und ein die halbe Vorderseite bedeckendes Plakat verheißt: ‚Einmalig in Berlin: Zimmer 99 Mark‘. „Ja, aber das ist sehr nett“, sagte Dorothee gestern. „Ich hab’ da schon zu DDR-Zeiten gewohnt, und die Bedienung (!) ist sehr aufmerksam.“ Also, das alles wusste ich vorgestern noch nicht und empfand den Bau als Schandfleck in einer aufgeweckten Umgebung, der man ansah, dass aus ihr noch mal was werden wollte.

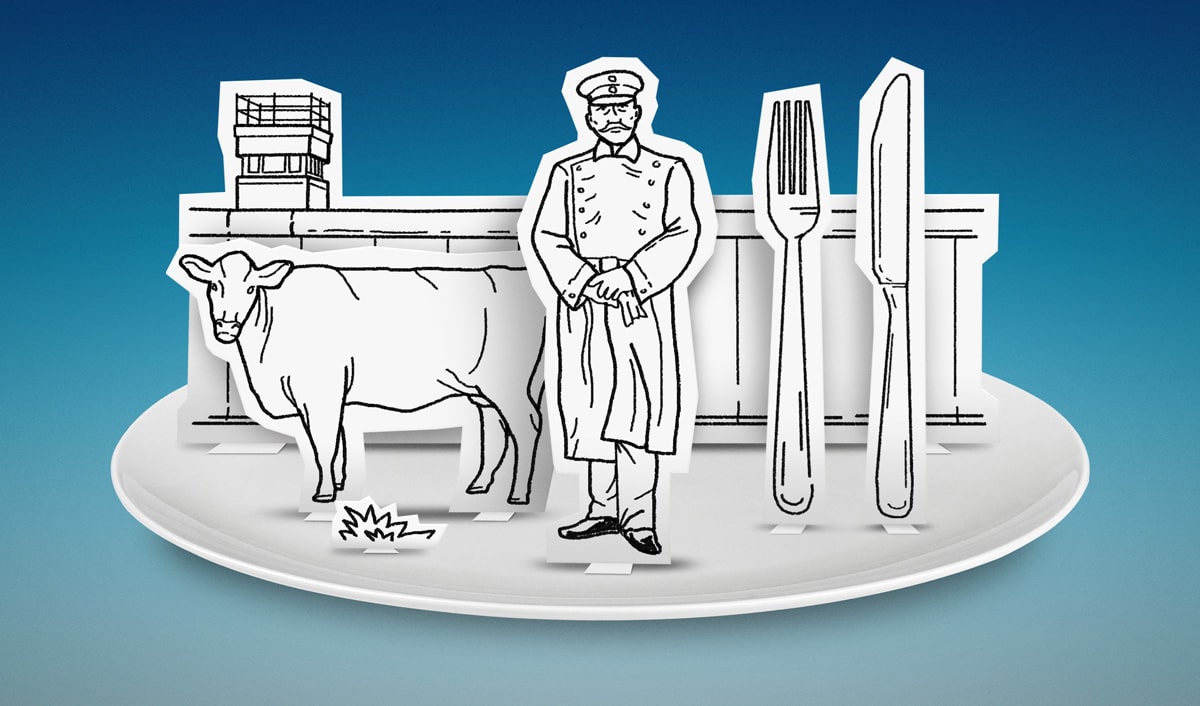

Am im Umbruch befindlichen Bahnhof Friedrichstraße machte ich eine neue Erfahrung: Um urinieren zu dürfen, musste ich eine Mark fünfzig zahlen. Da habe ich in anderen Pissoirs, ohne zu zahlen, mehr gehabt. Betreten hatte ich den Bahnhof, weil ich mir eine Monatskarte hatte kaufen wollen, aber im Gewirr der Baustelle hatte ich noch froh zu sein, dass ich gegen Entgelt meine Notdurft verrichten durfte. So fuhr ich also schwarz und unbehelligt zum Bahnhof Zoo, wo ich für 120,00 DM einen Schein bekam, der mich von Potsdam bis Erkner weißfahren lässt. Bei besseren Nerven hätte ich stattdessen dafür achthundertmal pinkeln können.

Auf meinem anschließenden Rundgang stellte ich fest: Den ‚Kempi-Grill‘ gibt es wieder, ich erspähte sogar den Ober, den Hildegard Heyse2 immer so gerne gescheucht hatte. Gerührt durchmaß ich das Areal, das früher überfüllter Parkplatz gewesen war und jetzt praktisch leer steht, obwohl es Boutiquen und Cafés beherbergt.

Ich strebte, übersättigt vom Westen, zurück gen Osten, kaufte am Wittenbergplatz ein Büschel Chrysanthemen, weil ich weiß, dass Chrysanthemen besonders lange halten, sie sind ‚dankbar‘, nennt es der Fachmann; dann fuhr ich, durch Fahrschein legitimiert, bis zum Bahnhof ‚Stadtmitte‘. In ‚Stadtmitte‘ auszusteigen – nein, wenn Roland das noch erleben könnte!

Ich steckte meine Plastikkarten von vorne und hinten und oben und unten in den Schlitz, ohne dass sich was tat, es war beinahe so schwer reinzukommen wie noch vor neun Jahren rauszukommen, aber endlich funktionierte es doch, und als ich auch die richtige Karte für den Fahrstuhl und für meine Zimmerflucht gefunden und die Chrysanthemen in die Vase gestellt hatte, da war es fast ein Zuhause, wenn auch nicht meins.

Ich zog mich um, abendlich, und spazierte die ‚Linden‘ entlang wie schon mein Vater und mein Großvater. Dieser süße Duft – war es Aufkeimen oder Verwesung? Ich vermied es, auf die herabgefallenen, welken Blüten zu treten. – Respekt, Herr Leutnant, Respekt!

Von der Halle des ‚Adlon‘ war ich enttäuscht. Ich fragte mich, was ich erwartet hatte, und begnügte mich mit der Erkenntnis, dass alles mich enttäuscht hätte, bis auf das Eintreffen von Thomas Mann und Adele Sandrock. So geriet ich, eine Ecke weiter, ins ‚Block House‘.

Mein erster Weg in der neuen Heimat hatte mich zu Lafayette geführt. Dort wollte ich Haarwaschmittel und Haarfestiger kaufen, fand aber nur diese piekfeinen Kosmetikstände mit Chrom, Messing und mannequinartigen Damen, die darauf trainiert sind, einem für ein daumennagelgroßes Döschen achtzig Mark abzuzocken. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragte die Oberabzockerin, und ich wich reflexhaft aus: „Nein, danke, ich seh’ mich noch um.“ Aber dann blieb ich an einer Stelle unvorsichtig lange stehen, sie witterte ihre Chance und fragte: „Kann ich Ihnen vielleicht doch noch helfen?“, fünf Minuten später war ich fünfundvierzig Mark für Shampoo und Pflegespülung los.

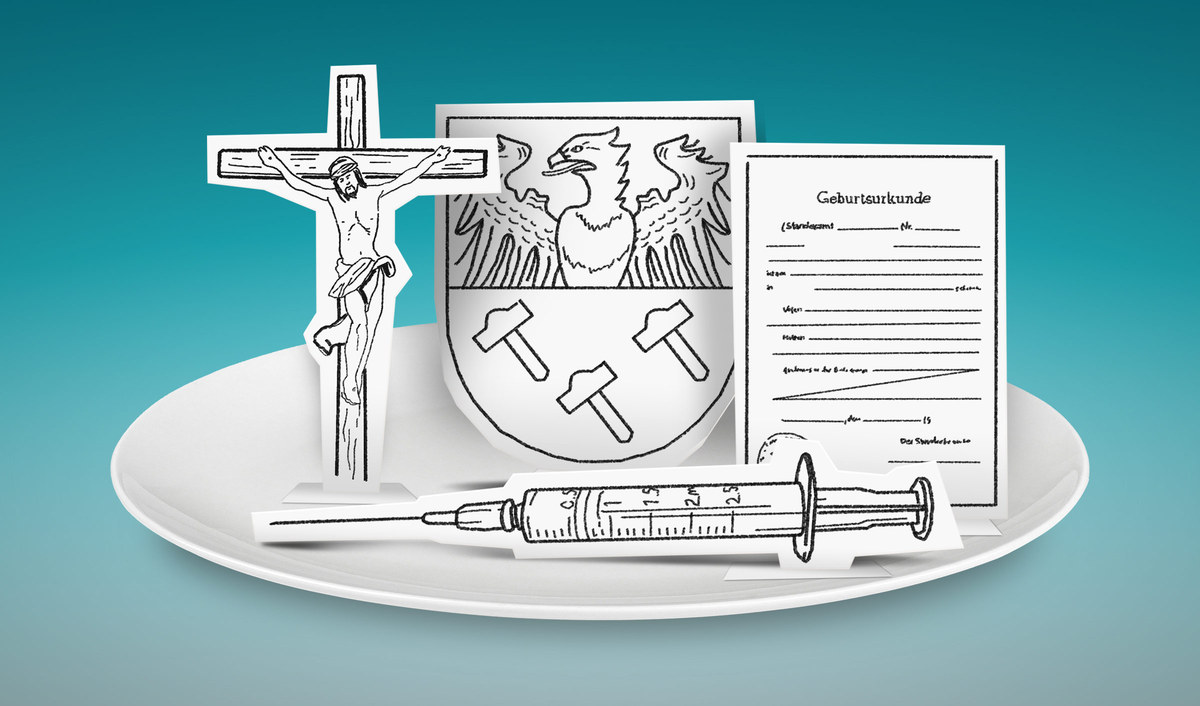

Am Donnerstag fuhr ich dann also Slalom an der früheren Mauer entlang und nach Köpenick. Am Nachmittag saß ich bei ‚Dressler‘, Unter den Linden, am Abend schrieb ich in meinem Vier-Wochen-Reich. Gegen zehn öffnete ich eine Blechdose, die ich auch bei Lafayette erstanden hatte. Das schöne Bild auf der Dose und die elegante französische Bezeichnung hatten mir den Mund wässrig gemacht. Umso größer war nun meine Enttäuschung, in einen Klumpen fettigen Fleisches herabzuschauen, der von weißlich-weichlichen Bohnenkernen wie von Maden umlagert war.

Tapfer legte ich die Dose mit Inhalt in kochendes Wasser – zehn Minuten lang, wie befohlen –, sah auch zu, dass das sprudelnde Wasser den Genuss nicht verdünnen würde. Während dieser Zeit wurde der Geruch in meinen acht Wänden immer ausgeprägter, und ich erwog, in Zukunft ‚zu Hause‘ nur noch kalt zu essen.

Ich verzehrte etwa zehn Maden und eine Kostprobe des sich als ‚Gans‘ ausgebenden Fleisches, den Rest wickelte ich in Haushaltsrolle und stellte ihn am folgenden Tag dem Papierkorb am Treppenabsatz der U-Bahnstation Stadtmitte zur Verfügung. Dann fuhr ich zu ‚Möhring‘ und frühstückte. Ich? – Ja, reine Nostalgie. Ku’damm/Ecke Uhland. Das Wetter ließ es ratsam erscheinen, das drinnen zu tun, obgleich einige Unentwegte in Mäntel eingehüllt dem Juli trotzten und das von ihnen Bestellte draußen vor der Tür einnahmen.

Ausgerechnet ich trank nicht Tee, sondern Kaffee, gleich noch einen Espresso hinterher, dann ein Karäffchen Rosé-Wein, und es war bereits zwölf Uhr fünf, als ich zu dejeunieren begann. Statt Honig gab es ‚Konfitüre‘ genannte Eimer-Marmelade und als Ergänzung des Angebotes mehrere Scheiben bechamelfarbener Wurst sowie eine Scheibe rotbraun und weiß gesprenkelter Blutwurst, die ich als Einzige verschmähte. Jedenfalls waren die Brötchen knusprig, das Ei weder zu weich noch zu hart, und die Rentnerpaare begannen das Stammgericht zu bestellen, von dem die Serviererin, wie wahrscheinlich täglich, behauptete: „Sehr lecker heute!“ Das war mein Berlin, wie ich es spätestens seit meiner Siemens-Zeit ’69 kannte und liebte, eine Ecke heimeliger als die nächste: Joachimsthaler.

Doch man muss sich auch auf Neues einlassen, wenn man nicht stehenbleiben will, würde Dorothee denken, sagen tue ich es. So stieg ich gleich vor ‚Möhring‘ hinab auf den Bahnsteig und fuhr zum Alexanderplatz. Er ist immer noch sehr hässlich, ein bisschen wie die Grindelhochhäuser im Kreis, aber nicht mehr ganz so wüst wie bei meinem ersten Berlin-Besuch nach Maueröffnung, als Dorothee und ich fassungslos in die grämlichen Fassaden gestarrt hatten.

Dorothee Koehler leitete bei der Deutschen Grammophon die Presseabteilung, als ich sie während meiner Ausbildung kennenlernte. Sie war so ungnädig, wie sie das zu unwichtigen Menschen zu sein pflegte. Aber zwei Jahre später war sie die Repräsentantin des deutschen (also umsatzstärksten) Marktes und ich in der weltweit operierenden Zentrale für Neuveröffentlichungen zuständig. Da wurde unser Verhältnis rasch besser. Hochfahrend kann ich mindestens so gut wie Dorothee, höchstens etwas charmanter, und Dorothee hat ein untrügliches Gespür für Männer mit Zukunft. Weltweit hat sie mit allen Männern geschlafen, die ihr nicht nur im Beruf, sondern auch im Bett geeignet erschienen. Sie hatte viele Männer, aber nie einen. Deshalb ist sie kinderlos und unverheiratet geblieben. Dorothee ist halbjüdische Diplomatentochter, aufgewachsen in Rom, und sie spricht fließend Englisch, Französisch und Italienisch. Sie konnte schon mit dem Hummerbesteck umgehen, als ihre Vorgesetzten noch nicht wussten, was eine Aubergine ist, und war von Anfang an glühende 68erin. Geboren ist sie ungefähr 1910, also eigentlich zu alt für neuere Umstürze, aber sie ist ganz versessen auf Neues, egal ob Dutschke oder Stockhausen – einer unserer unzähligen Streitpunkte, aber das macht nichts. Weil ihr die Prokura verweigert wurde, verließ sie ‚Deutsche Grammophon‘ gekränkt und heuerte bei den Berliner Festwochen an. Nun wohnt sie nicht mehr an der Alster, sondern in der Bleibtreustraße, an des Ku’damms nobelster Ecke. Dorothee war sich sicher, dass sie in der Tonträger-Branche nur deshalb nicht weiter aufgestiegen sei, weil sie eine Frau ist, aber einer der Chefs sagte zu mir, als ich selber einer war: „Das war es gar nicht. Sie hat bloß so furchtbar genervt.“ Ja, aushalten können muss man Dorothee, und dass das nicht leicht ist, weiß ich selber. Mein recht unerschrockener Vater fürchtet sich ziemlich vor ihr, und sie liebt ihn natürlich, weil er erfolgreich war. Bei uns in der weltweit operierenden Zentrale der Deutschen Grammophon Gesellschaft war Dorothee als streitbare, aber inkonsequente Vertreterin des wichtigsten Marktes auch gefürchtet, und die Leiterin unseres Lektorats, Frau Dr. Ursula von Rauchhaupt, brachte es auf den Punkt, als sie sagte: „Fräulein Köhler hat immer so schöne Ideen. Schade bloß, dass sie deren erbittertste Gegnerin wird, bevor man sie verwirklichen kann.“

Who is who? (Akkordeon)

1 – Berlin

[bɛʁˈliːn]

Als ich fünf war, belehrte mich mein Vater, Berlin sei die Hauptstadt von Deutschland, ein Land, das es damals eigentlich nicht gab. Interesse heuchelnd fragte ich zurück: „Und was ist die Hauptstadt von Berlin?“ Mein Vater war genervt, aber ich fand das vierzig Jahre später einen guten Titel für meine Berlin-Geschichte.

2 – Hildegard Heyse

[ˈhɪldəgaʁd] [ˈhaɪ̯zə]

Hildegard Heyse war für alles, was Deutsche-Grammophon-Aufnahmen in Berlin betraf, zuständig. Ob Star-Dirigent oder Taxi-Fahrer – sie behandelte alle gleich schlecht. Das war gerecht und sehr berlinerisch. Natürlich war ich mit ihr befreundet. Schlimme Frauen über fünfzig habe ich immer gut verstanden, wie alle Schwulen.

Titelgrafik mit Bildmaterial von Shutterstock: Rido (Hand)

Ja interessant … der Gendarmenmarkt ist wirklich kein besonders schöner Ort. Obwohl die Gebäude ja durchaus beeindruckend sind. Aber man mag nicht so richtig dort verweilen. Ich kann auch nicht genau sagen warum.

Naja, da läuft man als Tourist eben mal vorbei und staunt und dann geht es weiter. Sonst gibt es in der Ecke ja auch nicht wirklich viel zu tun.

Wenn nicht gerade eine Großveranstaltung stattfindet, kann man da nett sitzen und sich umgucken. Viel mehr passiert an der Piazza Navona ja auch nicht.

Nur sieht man bei Großveranstaltungen den Gendarmenmarkt nicht mehr so richtig. Aber der Weihnachtsmarkt dort ist eigentlich ganz schön.

Großveranstaltungen gehören aufs platte Land und nicht dahin, wo es schön ist. Woodstock auf der Place de la Concorde oder dem Trafalgar Square? Nein, danke!

Bei der Loveparade hat das in den Neunzigern ja ein paar Jahre funktioniert. Dem Tierpark ist wahrscheinlich dennoch lieber, wenn da nicht 1.000.000 Menschen durchtrampeln.

Ist Kreuzberg immer noch die Hauptstadt von Berlin?

Google sagt Istanbul wäre das nächste Berlin. Ist die Frage damit noch relevant?

Ist Google damit noch relevant?

Es wird jedes Jahr eine andere Sau durchs Dorf getrieben, bzw. eine andere Stadt zur Welt-Metropole erklärt. Journalisten und Bürgermeister brauchen das, die Menschheit nicht.

Man muss sich immer wieder auf Neues einlassen. Nicht auf Teufel-komm-raus, aber doch schon einfach um neugierig zu bleiben.

Erst kommt die Neugier, dann die Einlassung. Umgekehrt funktioniert kaum.

Die Reihenfolge wäre logischer. Aber die beiden bedingen sich halt auch. Routine macht eben nicht neugierig auf Neues. Wer viel Neues erlebt, der ist auch weiter neugierig. Vielleicht meinte CM das ungefähr so?

Ja. Manche wollen aus der Routine ausbrechen. Andere brauchen sie als Halt.

Viele Männer, aber nie einen. Hmmm. War sie damit denn wenigstens glücklich?

Es sucht ja nicht jeder dasselbe. Manche Menschen brauchen eben nicht die oder den einen, mit der oder dem man alt wird.

Es gibt halt Töpfe ohne Deckel. Das Fleisch wird dann krosser.

Dafür bleibt es aber auch weniger saftig.

‚Glücklich‘ ist nicht das Kriterium. Ausgesucht hat sich Dorothee in ihrer Zeit das sicher nicht. Aber nur versorgt werden, das wollte sie auch nicht.

Man kann solche Sachen ja eh nicht erzwingen. Am besten versucht man einfach dem zu folgen was kommt.

Der Alexanderplatz war ja zu DDR-Zeiten schon ziemlich hässlich. Aber was man bisher daraus gemacht hat ist auch keine Glanzleistung. Die zusätzlich geplanten Hochhäuser werden ihn wohl auch nicht besser machen.

…aber vielleicht die Umgebung hässlicher.

Hahaha, ja das mag möglich sein 🙂

Block House und Adlon unterscheiden sich aber doch schon ein bisschen.

Und sogar ein und demselben Gast kann heute mehr nach Grand Hotel und morgen mehr nach Steak-Grill sein.

Change of scenery muss ab und zu sein. Sonst sieht man ja immer nur die selben Sachen, die selben Leute.

Entweder man ändert sich selbst oder alternativ zumindest die Umgebung. Es gibt ja viele Wege das Leben frisch zu halten.

Ach Berlin! Ich muss dich auch endlich mal wieder besuchen!

Es wartet schon!

Wenn COVID endlich wieder Ruhe gibt werde ich glaube ich erstmal eine weitere Reise machen. Ich vermisse das sehr, komplett neue Eindrücke zu sammeln.

Obwohl es erstaunlich ist, wie anders schon ein anderer Stadtteil sein kann. Und eine andere Sichtweise.

Die Galeries Lafayette sind doch eigentlich recht piefig. In Frankreich machen die jedenfalls selten einen viel besseren Eindruck als bei uns Kaufhof.

Da kommt es wohl drauf an ob man im Flagshipstore in Paris oder in einer französischen Kleinstadt einkaufen geht…

Außer bei Aldi gilt das wohl allgemein.

Na das ist doch klar. Das KaDeWe ist ja auch was anderes als Galeria Kaufhof in Essen.

Nicht jede Entscheidung hat mit der Bevorzugung weißer Männer zu tun. Da wird oft übertrieben. „Sie hat bloß so furchtbar genervt“ ist aber trotzdem manchmal gleichzusetzen mit „Sie ist eine Frau“.

Die Frau nervt, der Mann verfolgt konsequent sein Ziel. Die Frau besteht darauf, die Straßenschuhe an der Haustür auszuziehen. Der Mann besteht darauf, die Entwicklungskosten des neuen Produkts nochmal zu überprüfen. Inzwischen kann es auch umgekehrt sein.