Meine Eltern waren auf den Bahamas, um sich dort eventuell ein Grundstück zuzulegen; Harald malte sicher gemütlich im Keller seiner Eltern; Tine fing an, sich für den Abend zu schminken. Oder meine Eltern waren über dem Atlantik abgestürzt, Harald die Kellertreppe runtergefallen, und Tine hatte sich am Lippenstift verschluckt. Seit meiner Abreise aus Hamburg hatte ich mit niemandem Kontakt gehabt: So war das damals.

Fotos (2): Privatarchiv H. R. | Foto rechts: Jakub Gorajek/Unsplash

Ausgesetzt, verlassen. Die Angst kam von hinten und fiel über mich her wie die Wölfin über ein gelähmtes Lamm. Ich saß reglos da und war vollauf damit beschäftigt, mich zu ängstigen. Das Irritierende an der Angst: Hat man sie nicht, wirkt sie lächerlich. „Stell dich nicht so an!“ Wenn sie da ist, lässt sie kein anderes Gefühl zu. Ich wehre mich. Seit ich denken kann. Kopfarbeit, Beinarbeit, Autogenes Training. Weg, sie ist endgültig weg, glaube ich schon. Und dann erwischt sie mich doch wieder. Ist ja egal, ob ich sterbe, ich lebe sowieso nicht gern. Nutzt nichts. Sie glaubt mir nicht, und darum hat sie mich im Griff. Kurz nach sechs raffe ich mich auf. Ich renne auf die Straße, durch Grünanlagen. Alles ist so normal. Ganz normal. Juni hier ist eben so: unten grün und oben grau, tiefgrau.

Will Gott mich strafen, weil ich nicht mehr an ihn glaube? Ich verspreche ihm, ich werde nie Sex haben, und niemand soll je erfahren, wie ich mir Sex wünsche. Ich nehme das Geheimnis mit ins Grab. Aber erst mal nehm ich vielleicht ein Bier.

Foto links: Privatarchiv H. R. | Foto rechts: Anneka/Shutterstock

Jenseits der befahrenen Straße ein Pub, altmodische Gediegenheit. Die Männer sind schon besoffen. In Schottland schließen die Pubs nicht wie in England um elf, sondern bereits um zehn, damit die Gäste weniger lange trinken können. Darum sind die Schotten schon um neun sternhagelvoll. Moral ist immer scheiße. Ich bin angewidert, was mich freut, weil mir das religiös vorkommt. Ruhelos renne ich weg, zurück zum Hotel. Es wird hell bleiben, hier im Norden, und ich werde ruhelos bleiben. Das Schloss, der Park, eigentlich ist es doch ganz schön hier. Aber so unwirtlich. So unwirklich.

Foto oben: ansharphoto/Shutterstock | Foto unten links: COLOMBO NICOLA/Shutterstock | Foto unten rechts: agsaz/Shutterstock

Ich trete in die Halle und setze mich. Ganz in der Nähe eine alte Dame. Sie strickt. Ich weiß es nicht mehr, aber ich denke, ich spreche sie an. Ich muss reden. Aber in diesem Fall brauche ich mich nicht auf meine aufgehübschten Erinnerungen an das Jahr 1971 zu verlassen. Die gesamte Zeit über auf der Insel habe ich akribisch Tagebuch geführt. So hole ich jetzt, im November 2017, einfach den Riesenwälzer aus dem Keller und schlage nach beim jungen Rinke. Das gibt mir die Möglichkeit, meine ohnehin zu ausschweifende Fantasie noch um ein paar authentische Originalzitate zu ergänzen. Als Ausrede dient mir die Vermutung, dass auf fast jeder dritten Seite immer mal eine Wendung steht, die ein aufmerksamer Leser im Freundeskreis als eigenes Bonmot ausgeben und angeben kann.

Da steht:

Sie wollte schon wieder gehen, als sich ein Gespräch mit ihr über die künstlichen Blumen in den Vasen ergab.

Also, ging nun sie oder ich? Bewunderten wir die Sträuße oder machten wir uns lustig? Keine Ahnung mehr! Sie lebte in Inverness, das ist noch viel weiter nördlich. Geht das? Allmählich wies sie mit ihrer ruhigen, bestimmten Art die Angst in ihre Schranken. Erschöpft, aber ausgeglichen legte ich mich ins Bett. Sie ist Witwe und alt. Ich bin jung und weiß nicht weiter. Ich werde sie nie vergessen.

Foto oben: Jacek Wojnarowski/Shutterstock | Foto unten: f11photo

Am Samstag kam Peter gegen zwölf. Ich hatte mir schon einiges im Umkreis angesehen und nichts besonders gemocht, vor allem nicht die Leere jenseits der Straße, bevor der Hügel zum Kastell anhob. Ich fand, es hätte noch eine Häuserfront zur Dekoration dazwischen gemusst. Peter brachte mich zum Mittagessen. Bei seinen Eltern. Das kam mir vertraut vor, bloß, dass bei uns nie jemand Samstagmittag zum Essen eingeladen war. Da hatte es Kartoffelsuppe oder etwas anderes, was man aufwärmen konnte, bei uns gegeben, um dem Dienstmädchen Arbeit zu ersparen, und als meine Mutter, oder später häufig auch ich, das Essen selber zubereitete, weil Irene von den Dienstmädchen die Nase voll hatte, und wir gerade erst vom Markt zurück waren, war es dabei geblieben, am Samstag etwas Einfaches aufzutischen, auch um den Kontrast zum Sonntagsbraten zu steigern.

Samstagabend war das anders. Da war häufig Harald zu Gast. Es gab erst Krabbentoast, dann Tatar mit Graubrot und als Abschluss Schwarzbrot mit wechselnden Käsesorten. ‚Reifen Harzer‘ nannte mein Vater einen ‚sehr, sehr alten Mann‘, und er machte dazu ein so bekümmertes Gesicht, als läge er selbst schon zerfließend unter der Glocke. Danach verschwanden meine Eltern zum Bildschirm, um sich übers Programm zu ärgern, und Harald und ich in den Keller, um Shirley Bassey zu huldigen. Jetzt, 2018, stellen in dieser Konstellation Silke und ich meine Eltern nach. Damals waren bei uns unten die Boxen so seelendurchdringend laut, die Songs so halb eingestanden abgedroschen, das Lebensgefühl so gewusst unwiederbringlich – und all das war nun vorbei. Nicht wirklich, aber ich wusste ja noch nicht, wie stufenlos der Abschied rollstuhlgeeignet heranrollen würde.

Peters Eltern waren unbefangen herzlich; da konnte ich sogar das Essen schlucken, was bei mir unterwegs nicht selbstverständlich ist, vor allem nicht, wenn der Teller randvoll vor mich hingestellt wird. Peter selbst spielte Saxofon, Tenor-Sax. Am Abend trat er mit seiner Band in einem Club auf, und ich war eingeladen, dem Ereignis beizutanzen. Gegen neunzehn Uhr holte er mich wieder ab; ich hatte das Gefühl, Edinburgh inzwischen auswändig zu kennen wie die Schiller-Balladen in meiner Schulzeit, dabei wusste ich, dass das nicht stimmte. Wir fuhren zehn Minuten durch die Gegend, und das Wort ‚Häuserfluchten‘ erschloss sich mir in seiner ganzen niederziehenden Bedeutung. Dann waren wir da. Als Begleiter eines Solisten kam ich umsonst rein, und mich erfüllte auch gleich Groupie-Stolz.

Aber dann! Ein ohrenbetäubender Lärm. Von Zeit zu Zeit ging ich vor die Tür, um mich zu erholen. Gegen Mitternacht gab ich auf, sagte dem Krach und seinen Bewunderern stumm Adieu, Goodbye, Pfiat di, und noch im Bett klirrten mir die Ohren dermaßen, dass ich nicht einschlafen konnte, sondern mich grämte, ich würde wohl nie wieder im Leben den Unterschied zwischen einem Harfensolo und einem Platzkonzert bemerken.

Am Morgen hörte ich aber doch wieder kernige Schritte auf dem Gang, durch mein Ohropax hindurch, und die Dusche von nebenan, und ich dachte über die Vorzüge der Taubheit nach, bevor ich beim Frühstück die Lady wiedertraf, die ins unvorstellbar nördliche Inverness zurückmusste, weil sie dort nun mal lebte.

Dann nahmen wir gerührt Abschied voneinander, wobei sie mir zuraunte, sie habe schon zu ihrer Freundin gesagt, ich würde sicher eine ganz reizende Frau heiraten und ‚very nice children‘ haben. Ich versprach ihr das nicht direkt, nickte aber doch so, dass man es als wohlwollend oder auch zustimmend auslegen konnte.

Ich stieg auf zum Castle, sah von oben runter und dachte kurz an Maria Stuart, die hier residiert hatte, bis Elisabeth ihr zusetzte. Vielleicht war es doch netter, geköpft zu werden, als hier leben zu müssen, damals, ohne WC und Antibiotika.

Zum Mittagessen kam Peter mich abholen, und seine Mutter nahm Maß an mir: Sie wollte mir einen Pullover stricken, so einen richtig schafweißen Wollpullover.

Foto: Otto Durst/Fotolia

Bevor ich Ende Juli zum 90. Geburtstag meiner Großmutter für ein paar Tage nach Berlin flog, schrieb ich – einige Wochen im Rückstand – in mein Tagebuch:

Peter sieht aus wie ein gewitzter Hirtenknabe vom unzivilisierten Teil des Balkans und ist der Salesman für Edinburgh. Er spricht genauso astreines Schottisch, wie ich Hochdeutsch spreche, ist sicher etwas jünger als ich und er hat bei den Mädels zweifellos eine mindestens so große Karriere vor sich wie ich innerhalb der Firma. Wozu brauche ich im Hochsommer einen dicken schottischen Wollpullover? Um damit aufzutrumpfen, wie sehr ich schon im Ausland geliebt werde.

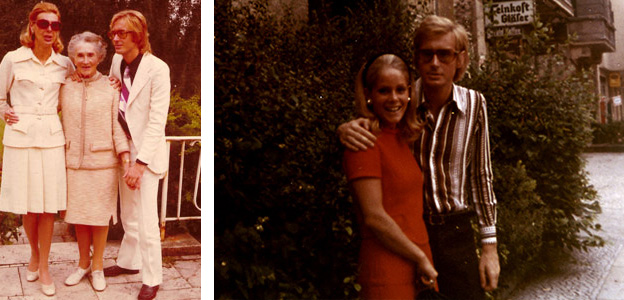

Fotos: Privatarchiv H. R.

Am Abend war ich damit beschäftigt, mich von keiner Panik überrumpeln zu lassen, was sogar einigermaßen klappte. Dabei ist Sonntag auf Montag die Nahtstelle, an der ich immer schon gern ausrastete. Ende und Anfang – das liegt mir nicht so, jedenfalls nicht in dieser Reihenfolge.

Foto links: Professional Fine Art/Shutterstock | Foto rechts: Von Esmeralda Edenberg/Shutterstock

Wer ist mit Sicht auf den nahenden Montagmorgen nicht regelmäßig panisch? Kenne ich nur zu gut 😉

Am Anfang schuf Gott die Welt. Aber dort war alles dunkel und leer. Noch lebten keine Menschen, Tiere oder Pflanzen dort. Das sollte für ewig Montag sein.

hahaha, so ist’s wohl

Oh Shirley! Ist es nur beim Keller-Genuss geblieben? Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie diese wunderbare Frau während ihrer Plattenlabel-Zeit auch getroffen haben?

Dass die Dame mit mittlerweile 80 noch annähernd so klingt wie vor 20, 30 oder 40 Jahren, muss man ihr wirklich lassen.

Produziert sie denn noch neues Material? Ich bin da nicht auf’m Stand…

Ihr letztes Album ist von 2014 wenn ich mich nicht irre…

1972 in Hamburg.

Unglaublich!

In England schließen die Pubs um 11, in Schottland um 10. Meiner Erfahrung nach sind die Schotten tatsächlich um 9 sternhagelvoll … die Engländer spätestens ab 8.

Umso mehr Whisky bleibt für mich 🙂

Hahaha, den Trick Samstags essenstechnisch tiefzustapeln um Sonntags dann erst recht mit den Kochkünsten zu prahlen muss ich mir aber merken!

Wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz. Wer sich zudem zu verkaufen weiss, hat auch ein gutes Hirn.

Antibiotika wird (meistens) überschätzt. Da brauch man sich nicht gleich köpfen lassen.

Im Falle von Maria Stuart war das wohl auch nicht der ausschlaggebende Grund. Herr Rinke hat sich wenn mich nicht alles täuscht auch gegen das Köpfen entschieden.

Ja. Vor Erfindung der Guillotine doch eine etwas zweischneidige Angelegenheit.

Randvolle Teller sind obszön