Dorothee hat meine Versessenheit auf Zusammenhänge nicht bloß verinnerlicht, sondern auch veräußerlicht. Kein Handwerker, kein Sterbender, kein Evakuierungsleiter hat den Mut, mich vor zehn Uhr morgens anzurufen, schon gar nicht meine Eltern. Wenn es also vor neun Uhr in der Früh’ bei mir klingelt und ich sollte wach und gar noch in Abnehmlaune sein, dann greife ich nach dem Telefonhörer und sage freundlich: „Guten Morgen, Dorothee.“

„Böcklin!“, erwidert sie meinen Gruß – ohne Erstaunen darüber, dass ist sie schon am Klingelton erkannt habe.

Böcklin?

„Wir haben jetzt diesen Bogen bei Brecht geschlagen“, klärt sie mich auf, „ich denke, das können wir bei Böcklin auch tun. Die Ausstellung im Bode-Museum wollen wir ja sowieso sehen, aber da gibt es Sonnabend und Sonntag diesen Böcklin-Film im Kulturzentrum am Check Point.“

„Sonnabend kann ich nicht“, fiel mir als erste Abwehrreaktion ein, „da bin ich eingeladen.“ Ich stockte. „Ach so, bei dir!“

Dorothee brach in schallendes Gelächter aus. „Ich lach’ so gern!“, sagte sie. Das war sehr rührend und sehr glaubhaft, und dass in ihrer Stimme so viel Wehmut über nicht mehr nachzuholendes Lachen lag, hat sehr viele Ursachen, die alle nicht komisch sind.

Für Sonntag hatte ich diese Ausrede nicht. Ich hatte keine anderen Verabredungen; das Einladendste, was es für mich gab, waren meine Rechenkästchen. Auf eine masochistische Weise hatte ich Lust dazu, mit Dorothee diesen Böcklin-Film zu sehen. Als wir am Vormittag darüber sprachen, schwebte mir ein Seelenspektakel mit Spielhandlung und einem dämonisch zerrissenen Hauptdarsteller vor.

„Das muss U-Bahnstation Kochstraße sein“, sagte Dorothee. „Da ist Check Point Charly.“

„Es ist Leipziger Straße 55?“, hakte ich nach. „Dann nehm’ ich an, dass die Station dazu Spittelmarkt ist.“ Nach dem Fontane-Grab und dem Adler-Lied von Biermann hütete Dorothee sich, auf ihrem Standpunkt zu bestehen und entschied: „Ich werde anrufen und fragen. Es beginnt um neunzehn Uhr. Treffen wir uns Viertel vor sieben?“ Der Himmel hatte sich gelichtet. Ich wollte ein bisschen Vorlauf vor Dorothee haben und dachte, es wird sich sicher ein Plätzchen finden lassen, an dem ich bei einem Glas Wein meine Gedanken versonnen zu Papier bringen könnte, bis Dorothee kommt und mich ins Kino verschleppt.

Gegen achtzehn Uhr verließ ich also bereits meine Suite mit Blocks im Beutel und ging die zwei Blocks zur Leipziger Straße. Deren stumpfsinnige Hochhäuser waren für mich schon, als man mit dem Auto noch über Heinrich-Heine-Straße ‚einreiste‘, die Wahrzeichen von Sozialismus und Menschenverachtung.

An diesem angenehm warmen Juliabend kamen sie mir gar nicht so schlimm vor. Die Häuser auf der linken Seite, auf der ich ging, hatten neue, ansehnlichere Platten bekommen, breiter Gehweg, zur belebten Straße hin abgegrenzt durch ein Dickicht aus Bäumen und Gesträuch. Die Läden waren alle verrammelt. Hier entstand wirklich etwas Neues. Man konnte sich gut Schaufenster und Cafés vorstellen. Ich war gespannt, ob ich die Nummer 55 finden würde. Berlin hat da eine Eigenart, die schwer zu durchschauen ist. In anderen Ortschaften sind auf der einen Seite die Häuser mit der geraden und auf der gegenüberliegenden die mit der ungraden Nummer. So schreitet man fort – und mit einem die Zahlen: rechts: zwei, vier, sechs, acht; links: eins, drei, fünf, sieben. Nicht so in Berlin! Ich habe bisher noch nicht herausfinden können, warum plötzlich die Mohrenstraße auf einem Teilstück Glinkastraße heißt und dann wieder Mohrenstraße – so als wollte man den etwas despektierlichen Ausdruck für die Schwarzen durch eine Parenthese klassischer russischer Musik ein wenig abmildern – und ob es irgendeine Logik in der Verteilung von Hausnummern gibt. Zunächst dachte ich, sie werden von der Stadtverwaltung erwürfelt, aber es könnte sein, dass sie rechts aufwärtsgehen und links abwärts, wobei aber Trümmergrundstücke nicht oder doch mitzählen. Wenn man also eine Adresse hat: ‚Dingsbumsstraße Nummer 62‘ und man kommt an eine Straßenkreuzung, gerade am Haus Nummer 61, dann ist man sehr naiv, wenn man darauf hofft, das gegenüberliegende Eckhaus würde wohl das Gesuchte sein. Das hat dann nämlich die Nummer 59 oder 63, aber auch nur, wenn man Glück hat.

Auf der schräg gegenüberliegenden Straßenseite befindet man sich bereits hoch in den Hunderten, und man wandert einen nummernlosen Endlosbau ab, bevor man bemerkt, dass man in die verkehrte Richtung gegangen ist. Das alles ging mir durch den Kopf, während ich an all den vernagelten Fassaden mit einheitlicher Sechziger-Nummerierung entlangtrottete. Von Zeit zu Zeit sah ich auf der sechs- und viel zu großspurigen Straße ein Auto durch das abschirmende Gesträuch blitzen. Die Hausnummern auf der weit entfernten anderen Seite, falls die überhaupt nummeriert war, zu erspähen, wäre auch einem Mäusebussard nicht gelungen, und dass ich auf der richtigen Seite war, konnte ich nahezu ausschließen, denn nichts hier deutete auf ein Kino hin.

Und dann stand da, irgendwo mittendrin, wie hineingeklatscht: 55. Drei Glastüren weiter stand in verblassten Goldbuchstaben am verschlossenen Eingang: Kulturzentrum Check Point. Angekündigt waren in ungelenker Handschrift die Travestie-Show einer Frankfurter (Oder) Gruppe, ein Multimedia-Vortrag über ‚Gen-Technik heute‘ und – tatsächlich! – Sonnabend und Sonntag: Böcklin, ein Malerleben.

Es war kurz vor halb sieben, und gleich an der Ecke befand sich auch eine Restauration, die sich bei näherem Augenschein als argentinisches Steakhaus entpuppte, jedenfalls stand das dran. Die Ecke selbst war so kahl, dass sie einen nahezu obszönen Einblick gewährte in die heillose Welt des Plattenbaus, in alle vier Himmelsrichtungen.

Als Gäste dienten der Speisewirtschaft ein etwa Vierzigjähriger mit zotteligem Haar, der sich sehr angeregt unterhielt, allerdings ausschließlich mit sich selbst, und dessen Bier auf dem Gartentischchen vor ihm das elfte oder zwölfte gewesen sein dürfte; ein fahles Paar verwitterten Alters, das aufgegessen und sich nichts mehr zu sagen hatte, und eben ich. Ich sog den Mief der Schäbigkeit genusssüchtig ein: Etwas Schöneres, als hier wieder wegzudürfen, konnte es nicht geben.

Erst mal aber wurde die Palette der Kunden um zwei bemerkenswerte Personen bereichert. Als ich ihrer gewahr wurde, war mein Wunsch, sie mögen vorübergehen, so groß, dass sofort klar war, sie würden sich direkt neben mich setzen. Zunächst dachte ich, nur er sei schwachsinnig, denn er malmte ununterbrochen völlig verblödet wie eine Karikatur auf mein eigenes manisches Unterkiefergekaue, das meine aufmerksame Mutter sofort bemerkt, wenn es bei mir einsetzt. Ich mache eine derartige entstellende Gefräßfigur bei Anspannungen, und in Gesellschaft anderer Beobachter sagt Irene dann kryptisch „Rostropovich!“ Dem russischen Cellisten ist meine Mutter oft genug begegnet, um seine Eigenheit der Physiognomie zu kennen. Als Schlüsselwort soll es mich dazu veranlassen, meine Gesichtszüge zurückzufahren auf dem Publikum zumutbare Gleise, zumal ich ja keinen Cellobogen als mildernden Ausgleich habe. Bei meinem Nachbarn hier blieb dieses verbissene Mümmeln allerdings der einzige Hinweis darauf, dass er noch am Leben war. Sie war jünger, in den frühen Achtzigern, schätzte ich, und erst als sie erloschen grinsend stammelte: „Wir … wollen … Eis“, wurde mir klar, wie furchtbar viele Fenster auch bei ihr zugemauert waren.

„Vanille? Schokolade? Erdbeere?“, fragte die Steakhaus-Bedienstete bemüht.

Die Alte strahlte: „Ja“, sagte sie.

„Eine Kugel oder zwei?“

„Eine.“ Und gewitzt fügte sie hinzu: „Für jeden.“

Als ich dachte: ‚So, nun habe ich den Kelch des Elends zwar nicht weggetrunken, aber doch sehr eingehend begutachtet‘, kam ein zauberhaftes Mädchen und brachte mir eine Tasse voll Chili con Carne, das perfekt war. Ich verstand nicht, wie ein so hübsches und liebenswürdiges Mädchen in dieses Lokal kommt, noch, wie es möglich war, dass ich in dieser Öde das beste Chili con Carne bekam, das sich denken lässt. Doch es ging ja weder um Soziologisches noch um Kulinarisches – es ging um Böcklin.

Ich war sicher, dass ich so saß, dass mir Dorothees Ankunft nicht entgehen konnte. Also thronte sie bereits auf dem Mäuerchen vor dem Kulturzentrum, als ich sicherheitshalber um die Ecke lugte. Ich ging auf sie zu und sagte: „Ich sitze hier vor diesem argentinischen Steakhaus, leiste mir Gesellschaft, bis ich mein Glas Wein ausgetrunken habe!“

„Du hattest recht, es war Spittelmarkt“, sagte Dorothee. – Schwang da ein Hauch von Hass in ihrer Stimme? – Sie folgte mir in die Trostlosigkeit und sagte: „Ja, das ist doch viel besser als all diese Schickimicki-Sachen. Das ist doch fabelhaft. Hier musst du mit deinen Eltern hingehen, wenn sie kommen.“

Ich malte mir das aus und fragte mich, wie viele Fenster bei Dorothee wohl heute wieder zugemauert waren.

Inzwischen hatte das Kulturzentrum seine Pforten geöffnet, um uns einzulassen. Aber nicht nur uns. Es saß schon jemand in dem stubengroßen Vorführraum, der aussah, als erwarte er einen Vortrag über den kulturhistorischen Abriss der Sättigungsbeilage. Wir drei blieben unter uns. Die Leinwand war nicht ganz so groß wie meine in Othmarschen, was aber nicht störte, weil ja auch der Raum nicht so groß war wie mein Wohnzimmer. Dafür erinnerte die Machart des Films deutlich an meine Meisterwerke der späten Siebzigerjahre, jedenfalls was das Technische anbetrifft, nur dass bei mir die Schnitte etwas schneller waren und auch die Stimme etwas weniger getragen vor Ergriffenheit aus den Lautsprechern kommt, die im Übrigen auch nicht so knattern wie die im Kulturzentrum. Nicht mal, was die Länge anbetrifft, konnte das Böcklin-Epos mithalten mit meinen Werken der späten Frühzeit. Siebenundneunzig Minuten, und keine zu wenig. Die unendlich vielen Gemälde von Nixen und Nymphen wurden sehr ansprechend aufgelockert durch Schwenks über Gebirgslandschaften, und auch die musikalische Untermalung war abwechslungsreich: Wenn ein Stück zu Ende war, begann das nächste. Immer wenn man befürchtete, die Klänge könnten zu aufdringlich werden, wurden sie abrupt weggeblendet und ein weihevoller Text nahm uns drei gefangen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie andere diese Veranstaltung gefunden hätten, scheiterte aber an der Einsicht, dass außer mir kein Mensch Dorothee auf diesen Leim gegangen wäre.

Titelgrafik mit Material von Shutterstock: James Steidl (Farbmischpalette)

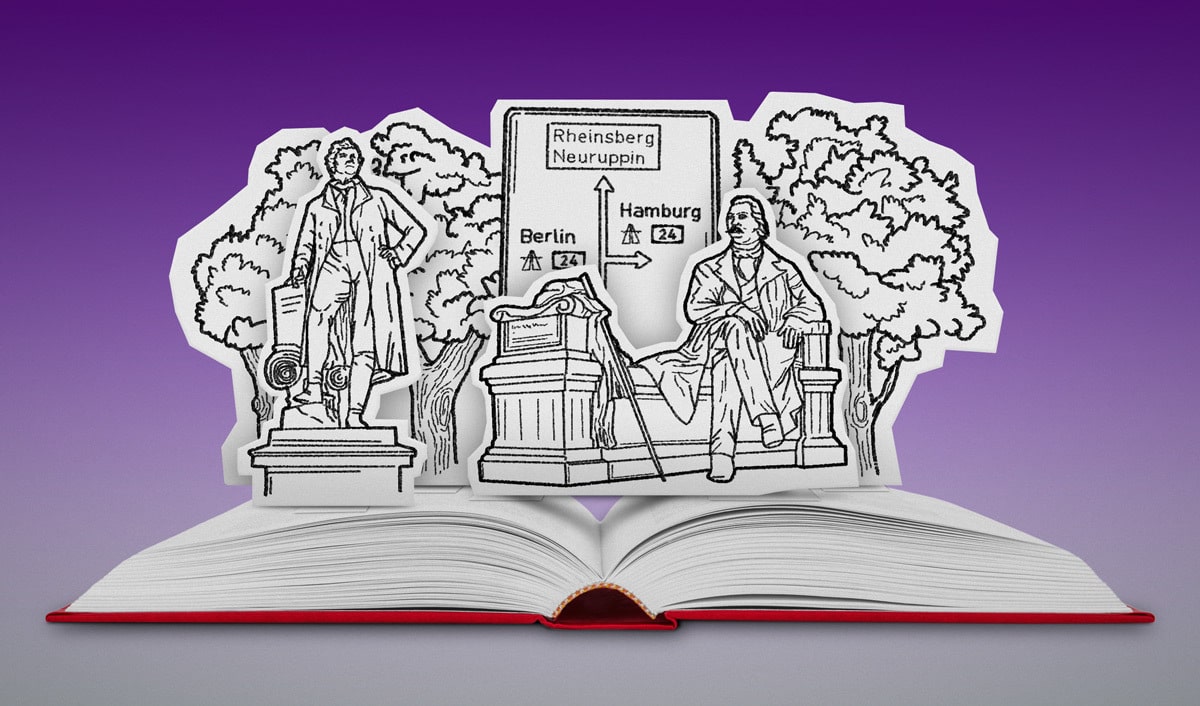

#1.08 | Monumente hautnah#1.10 | Auf der Straße und auf Besuch

Zauberhafte Begegnungen und zauberhaftes Essen kommen manchmal völlig überraschend. Man kann sich nur freuen!

Und nur selten gleichzeitig.

Das stimmt. Dabei ergänzen sich die beiden doch so gut.

Kulturzentrum Check Point … das habe ich noch nie gehört. Scheint ja nicht ganz uninteressant.

Die Travestie-Show einer Frankfurter Gruppe müsste ich nicht unbedingt sehen…

Aber von der Oder! Macht Sie das nicht neugierig?

🤔

Puuuh, Hochhäuser als Symbol für die Menschenverachtung – das ist sicher kein falscher Gedanke. Andererseits, was macht man mit der Masse an Menschen in Riesenstädten, wo sollen sie alle hin?

Ist die Berliner Traufhöhe von 22m deswegen noch aktuell? Obwohl nach oben doch so viel Platz wäre um günstigen Wohnraum zu schaffen?

Lauter Schneisen für eine autogerechte Stadt zu schaffen, war auch mal die beste Lösung. Die nächsten Generationen müssen solche Fehleinschätzungen dann auswohnen.

Die Städte zu entsiegeln ist ja kein ganz unwichtiges Thema. Ansonsten stehen uns noch viele weitere Überschwemmungen bevor. Da kann man wohl recht sicher sein.

Was uns neben Überschwemmungen zurzeit noch alles droht – man kann sich gruseln.

Aber wirklich. Wenn sich diese Ukrainesache zum weltweiten Konflikt ausweitet, prost Mahlzeit.

Die Leipziger Straße in Berlin ist nun wirklich kein schöner Ort. Man ist ja eher froh, wenn man dort nicht allzu viel Zeit verbringt. Warum sollte man auch?!

Im Vorbeifahren ist das Museum für Kommunikation ganz imposant.

Die Julia Stoschek Stiftung befindet sich auch dort. Wer zeitgenössische Videokunst mag, dem kann man einen Besuch schon empfehlen.

Böcklin hat ja immerhin die Toteninsel gemalt. Aber ob ich deswegen ein Screening im Kulturzentrum auf mich nehmen würde – ich bin nicht sicher.

Ich ja: Lohnt sich nicht!

Das ist gut zu wissen 😉

Die auf- und abwärtsgehenden Hausnummern haben mich auch schon öfters um den Verstand gebracht. Wer sich das ausgedacht hat, war wohl selbst noch nie draußen auf der Straße.

Na so schwierig ist es doch nicht 😂

Kommt drauf an, wo man es wie eilig hat.

Gentechnik, Travestie und Böcklin! Man kann wirklich nicht sagen, dass es an Abwechslung mangelt.

Kunterbunt ist nett. Systematik ist auch nicht schlecht.

Es hilft ja eigentlich immer, wenn ein Programm gut strukturiert ist. Dann weiss das Publikum auch ungefähr was es erwarten kann. Wenn alles kreuz und quer durcheinander geplant ist wird es ja eher schwer Leute als Stammgäste an sich zu binden.

Es passt so gar nicht zum Geschehen in diesem Kapitel, aber mich interessiert doch sehr, was Sie zum russischen Einmarsch in die Ukraine sagen, Herr Rinke. Bestimmt gibt es einen diesbezüglichen Kommentar im sonntägigen Rundbrief. Aber diese Geschehnisse erschüttern mich doch sehr.

Oh Mann, das war ja leider abzusehen, dass das so kommen würde. Schrecklich!

Mein Rundbrief war schon fertig. Obwohl mich der Einmarsch doch überrascht hat, muss ich ihn nur wenig verschärfen. Ich bin etwas überrascht, wie entsetzt ich noch sein kann. Ich hatte mich für abgebrühter gehalten.

Ich bin auch erstaunt. Ich hätte trotz allem nicht gedacht, dass Putin so eiskalt und scheinbar bedenkenlos seine Agenda pushen würde.

Man bekommt auf alle Fälle Angst, dass sich dieser Krieg über Europa ausweiten könnte. Wer hätte gedacht, dass man statt Corona auf einmal so etwas im Sinn hat.

Es ist mir vor allem ein Rätsel wie Putin so problemlos einmarschieren kann. Die Situation war doch seit langem offensichtlich. Wie kommt es, dass der Westen außer ein paar ziellosen Sanktionen nichts entgegenzusetzen weiss?

Putin ist größenwahnsinnig aber clever. Das muss man ihm lassen.

War Hitler 1939 clever? Napoleon 1812? Die hatten wenigstens keine Atomwaffen. Was soll man dieser Drohung entgegensetzen? Und was, wenn man ihr nichts entgegensetzt?

Wenn man ihr nichts entgegensetzt wird Putin die alte USSR wieder aufbauen wollen.