Es war wieder Morgen, und ich sah auf die Stadt, mein Stück Stadt: erst von oben aus dem Mansardenfenster im vierten Stock, dann auf der Straße, auf dem Stuhl vor dem ‚Dude‘. Früher gehörte mir die ganze Welt, jetzt muss ich mich mit dem Ausschnitt begnügen, den meine Beine meinen Augen gestatten. Der Platz vor dem Hotel war unspektakulär: mal ein Auto, mal ein Passant, gegenüber ein Kellner, der die Tische für erhoffte Kundschaft vorbereitete. Zwischen ein paar Häuser der vorletzten Jahrhundertwende die Plattenbauten des DDR-Regimes geknallt: „Fresst das: Ihr seid das dumme Volk, wir sind die neue Zeit“. Wie schrecklich alt die jetzt aussieht!

Foto oben links: katatonia82/Shutterstock | Foto oben rechts: Marco Richter/Shutterstock | Foto unten: Barbara Teti/Shutterstock

Fünf Minuten vor elf kam unser Rikscha-Fahrer. Silke, die auch immer überpünktlich ist, saß links, was gegen die Benimm-Vorschrift ist, aber ihrer rechten Hüfte guttat, weil ich meine linke Seite besser unter Kontrolle habe. Wie nicht anders zu erwarten, hatte ich die Route während nächtlicher Wachphasen festgelegt: am Schloss vorbei, Richtung Hackescher Markt. Unser Fahrer-Führer machte einen Schlenker und zeigte uns die Rosenstraße, wo 1943 Juden-‚Mischlinge‘ inhaftiert und nach tagelangen Protesten der ‚arischen‘ Angehörigen wieder freigelassen wurden – das einzige Mal, dass Menschen, die schon fürs KZ vorgesehen waren, noch so glimpflich davonkamen. Eine Skulpturen-Ansammlung und eine entsprechend beklebte Litfaßsäule weisen auf das Ereignis hin. Der kleine, grüne Platz ist deshalb eindrucksvoll, weil er, enttrümmert, still und menschenleer, inmitten des angestrengtesten Hauptstadtverkehrs schlummert. Später habe ich mir erlesen, dass die ‚Mischlinge‘ zu verhaften die Fehlinterpretation einer Reichssicherheitshauptamt-Anweisung war: Die Gestapo hatte überreagiert und wurde angewiesen, die Maßnahme zurückzunehmen. Trotzdem ist die Vorstellung schön, der im Dritten Reich so rare Bürgerprotest hätte dieses Mal die Staatsmacht bezwungen, genauso schön wie die Vorstellung, die Leipziger Demonstrationen hätten die Mauer zum Einsturz gebracht und nicht der Bankrott der DDR. Solche Gewissheiten ermutigen, auch wenn sie den historischen Gegebenheiten widersprechen.

Foto oben: Manfred Brückels/Wikimedia Commons | Foto unten: Jörg Zägel/Wikimedia Commons

Die Spandauer Vorstadt kenne ich erst seit dem Mauerfall und halte sie seither meinen Belehrungsopfern gern vor als das älteste halbwegs erhaltene Stück Berlin. Der Abriss des Monbijou-Schlosses, der 1959 trotz heftiger Proteste durchgesetzt wurde, ärgert mich wohlig, weil die Ideologie, die für den Abriss verantwortlich war, so kläglich gescheitert ist. Dabei gab es ähnliche Maßnahmen oder zumindest Pläne auch im Westen. Es sei nicht ihre Aufgabe, ‚Machwerke des Hohenzollernschen Imperialismus‘ zu erhalten, äußerte sich der Berliner Magistrat, als er 1945 den Abriss des Charlottenburger Schlosses anordnete. Auf dem Gelände der Schlossanlage wurde ein ‚Wohnungsbau für Arbeiter‘ geplant. Preußentum und Hitler: Das ging ineinander über und war fast dasselbe. Weg damit! Stumpfe Borniertheit wird nie aussterben, aber der Protest dagegen hoffentlich auch nicht.

Foto oben links: Painter: Dismar Degen/gemeinfrei | Foto oben rechts: Bundesarchiv/Wikimedia Commons | Foto unten: frantic00/Shutterstock

Die Sophienkirche, die Auguststraße, die Heckmann-Höfe. Ich liebe die kurzen und halbhohen Häuser mit altmodischen Beschriftungen statt Neon. Galerien, Speisewirtschaften, Krämerläden wie aus der Spielzeugtruhe. Da sitze ich in der Blechkutsche und rede Silke und mir ein: So ist Berlin. Gewesen. Doch dann eine Zeitreise: über Friedrichstraße und ‚Linden‘ unter dem Brandenburger Tor hindurch, wo wir Martin mit Drohne begegnen – erst halb eins, und Martin ist schon auf? – durch den Tiergarten. Sehr lauschig, aber die Beckenknochen fangen allmählich an zu fragen, wie lange sie denn noch durchgerüttelt werden sollen. Eine Weile noch! Zu Fuß würde das alles noch viel länger dauern; doch ich hätte, einstmals, bei bester Gesundheit, nicht gezögert, den Marsch mir und jedem anderen zuzumuten, denn vielleicht wäre es trotzdem erholsamer gewesen, zumindest für den Bereich, der nun als ‚Sitzfleisch‘ herhalten musste.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Über die Budapester Straße den Kurfürstendamm entlang bis zur Schlüterstraße und dann in die Niebuhrstraße. Dort befindet sich eine Einrichtung mit dem abschreckenden Namen ‚Lebensort Vielfalt‘, und dort in der ‚Vielfalt‘ hockt Peter Sibley, Silkes ehemaliger Chef aus ihrer Pop-Zeit, der sich für Facebook den aparten Mittelnamen ‚Rita‘ zugelegt hat. Die Begegnung verzögerte sich etwas, weil Silke als Adresse die Hausnummer 49 im Kopf hatte. Wie kann so etwas Silke mit ihrem unschlagbaren Zahlengedächtnis passieren? Und das in Berlin, wo nicht wie anderswo auf der einen Straßenseite die geraden und auf der anderen Seite die krummen Hausnummern aufsteigen, nein, in Berlin zählen auf der rechten Seite die Hausnummern die Straße hinauf, auf der linken Straßenseite zählen sie wieder zurück. Eingeführt wurde das Prinzip vom preußischen König Friedrich Wilhelm III., und mathematische Ästhetiker freuen sich, wenn sie erkennen, dass auf diese Weise die Quersumme der Hausnummern (quer über die Straße addiert) immer die gleiche bleibt. Ich freute mich nicht, aber dann waren wir doch da und Peter auch. Er saß im Eingangsbereich im Rollstuhl, und gegen ihn war Ursula Klein am Montag das blühende Leben gewesen. Auch ich kam mir fast putzmunter vor, wenn ich verglich, was der Schlaganfall aus mir gemacht hatte und was aus ihm. Viel hatte ich nicht mit ihm zu tun gehabt, aber immer war er kosmopolitisch und flamboyant aufgetreten, und nun dieser alte Mann, der sich mühselig aus dem Rollstuhl wand, um mit uns über den Essraum den kleinen Innenhof zu erreichen. Der ‚Lebensort‘ ist, grob gesagt, ein Altersheim für Homosexuelle, mit angeschlossenem Lokal, einschließlich Cabaret-Bühne, und sicher kann man sich dort verstanden, gemocht und gut aufgehoben fühlen. Mich schaudert es ein wenig, wenn die herzigen Betreuer und die dankbaren Insassen sich alle über die Triebrichtung definieren, obwohl mir das in den Clubs der 70er- und 80er-Jahre ein Ansporn war und ich mich auch in Tel Aviv immer daran begeisterte, dass alle um mich her Juden waren (und ich allenfalls für die Rosenstraße getaugt hätte).

Da standen ein paar Tische, an einem saßen ein paar Personen, ein junger Mann brachte eine Karte. Silke fing gleich an, Englisch mit Peter zu reden. Ich habe seit meinem Schlaganfall Sprachhemmungen, die ich ziemlich gut im Griff habe, aber nur im Deutschen. Peters eingefallenes Gesicht war mir abgewandt, was gut war, so konnte ich mich an die Veränderung in seinem – ‚Auftreten‘ ist das verkehrte Wort – Hiersein ein wenig gewöhnen. Natürlich ging es um Locations und Heroes der Siebzigerjahre bei der Unterhaltung. Wenn kein einzelner Name fiel, wurden die Pop-Sänger damals im Deutschen immer ‚Künstler‘ genannt, was ich gegenüber Picasso und Puccini etwas vermessen fand, ‚artist‘ klingt unauffälliger. Ich sprach im Klassik-Bereich immer von ‚Interpret‘. Hier in der behaupteten ‚Vielfalt‘ kam ich mir überflüssig, aber nicht störend vor. Der junge Mann kam zurück, ich wollte etwas bestellen, was schön wenig war, bekam von ihm aber ein Zeichen, dass das so nicht ginge. Der Kellner war taubstumm. Schwul allein reicht wohl nicht.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Komisch, in Peters eingefallenem Körper mit den hilflosen Armen steckte ein ungebrochener Geist, so jedenfalls präsentierte er sich. Er reist, hält Vorträge. Wie macht er das? Ist er gewindelt? Bekommt er Injektionen? Mein Bedürfnis, mich zu verstecken vor der Welt, kennt er es? Mein Salat ertrank in Dekoration; nachdem ich zehn Minuten lang eifrig gekaut hatte, sah der Teller nur zerstörter aus, nicht leerer. Es war so etwas wie eine Unterhaltung zwischen uns zustande gekommen, die Personen vom Nebentisch verschwanden, der Nachmittag brütete zwischen den weißen Wänden. Fenster, Stockwerke, Dächer. Eine milde Hoffnungslosigkeit stand in der Luft. Wir verabschiedeten uns und nahmen eine Taxe zum Hotel. Das Sitzfleisch atmete auf. Ursprünglich hatte ich vorgesehen gehabt, mich in einem Ku’damm-Café zu langweilen, während die anderen zwischen Olivaer- und Wittenbergplatz begehrliche Blicke in die Schaufenster werfen würden. Seitdem meine rechte Hand keine Blöcke mit Rechenkästchen mehr vollschreiben kann, hat Boulevard-Lungern seinen Reiz für mich verloren, doch auch Giuseppe, Carsten und Rafał schienen nicht sehr kaufversessen, so dass ich umentschieden hatte. Statt KaDeWe nun Köpenick.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

#1.14 Die ganze Zeit#1.16 Siebzehn Stationen bis zur kleinen Ewigkeit

Bei aller Liebe für Betonbauten und Brutalismus, die alten DDR-Platten verschandeln dann doch jede Nachbarschaft.

Wenn Berlin schöner wär, wären ka noch mehr Touristen da…

Berlin ist doch schön. Geschmacksache.

Vielfalt hin oder her, Lebensort alleine klingt ja schon abschreckend genug. Da denkt man gleich man darf nur noch existieren. Nichts anderes.

Und da sind sie wieder, die neckischen blauen Kniestrümpfe 😉

… die gibt es in allen Farben: Vielfalt. Gott sei Dank fast immer unterm Hosenbein.

Gott sei Dank nicht immer unterm Hosenbein! Ich finde die ziemlich toll.

Dass man ganze Schlossanlagen wegbaggert, nur um ein paar hässliche Platten hinzuklatschen ist wohl mit einem normal arbeitenden Gehirn nicht nachzuvollziehen.

Hmmm, warum in einem Heim mit dem schönen Namen „Vielfalt“ gar keine Vielfalt herrscht, verwirrt mich ehrlich gesagt doch ein wenig.

Wer will denn schon Vielfalt? Man muss ja nur mal Grindr öffnen. „Keine Femininen, keine Dicken, keine Asiaten…“ Vielfalt ist nur erwünscht wenn sie nicht im zu nahen Umfeld auftaucht.

Genau wie man sich um die armen Flüchtlinge sorgt … solange sie schön weit weg (am bestem im Fernsehen) auftauchen.

Die schöne neue Welt sieht leider immer schnell sehr alt aus. Man ignoriert Trends am besten gleich, da spart man sich den Stress.

Vor allem werden eh gerade überall die Uhren zurückgedreht und die schöne neue Welt wird wieder die hässliche Alte. Liberalismus adé!

Schrecklich! Dass in den USA bald wohl wieder Abtreibungen unter Strafe gestellt werden, mein Gott, die Welt ist verrückt geworden.

Soweit ist’s ja zum Glück noch nicht. Erstmal muss dieser unsympathische Mensch die FBI-Untersuchungen überstehen.

Trends zu ignorieren, heißt, sich nicht um seine Umwelt zu kümmern. Das klingt sehr abgehoben. Wahrnehnen und belächeln oder befolgen oder verändern, klingt besser.

Das stimmt natürlich. Ignoranz hilft ja nie. Aber befolgen muss man nicht immer alles 🙂

Oha, den Rosenstraßen-Protest musste ich gleich mal auf Wikipedia nachlesen. Dieses Detail der Berliner Geschichte war mir bisher völlig entgangen.

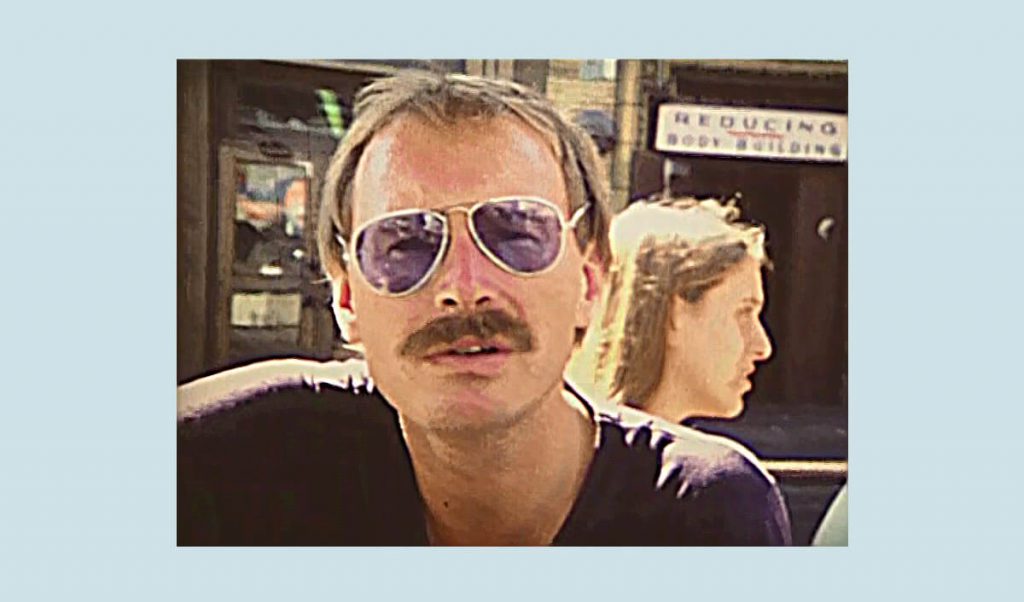

Das schwarz weiss Foto im Mittelteil: kinoreif!

Ein Hauch von Helmut Berger 😉 Dem jungen selbstverständlich.

Boulevard-Lungern klingt nach ner guten Sonntagsbeschäftigung. Danke für den Tip für’s Wochenende 😉