Von unserer Haustür aus war es nach rechts noch näher zur Christuskirche als nach links zur Grundschule, nur hatte ich nichts davon. Ich war ja katholisch. Genetisch kann man wohl keinen Unterschied zwischen den Konfessionen feststellen, räumlich schon. Die Verwandtschaft meiner Mutter reichte ins Polnische, die meines Vaters ins Oberschlesische und ins Rheinische: Was soll aus so einem Kind werden? Ein Katholik natürlich.

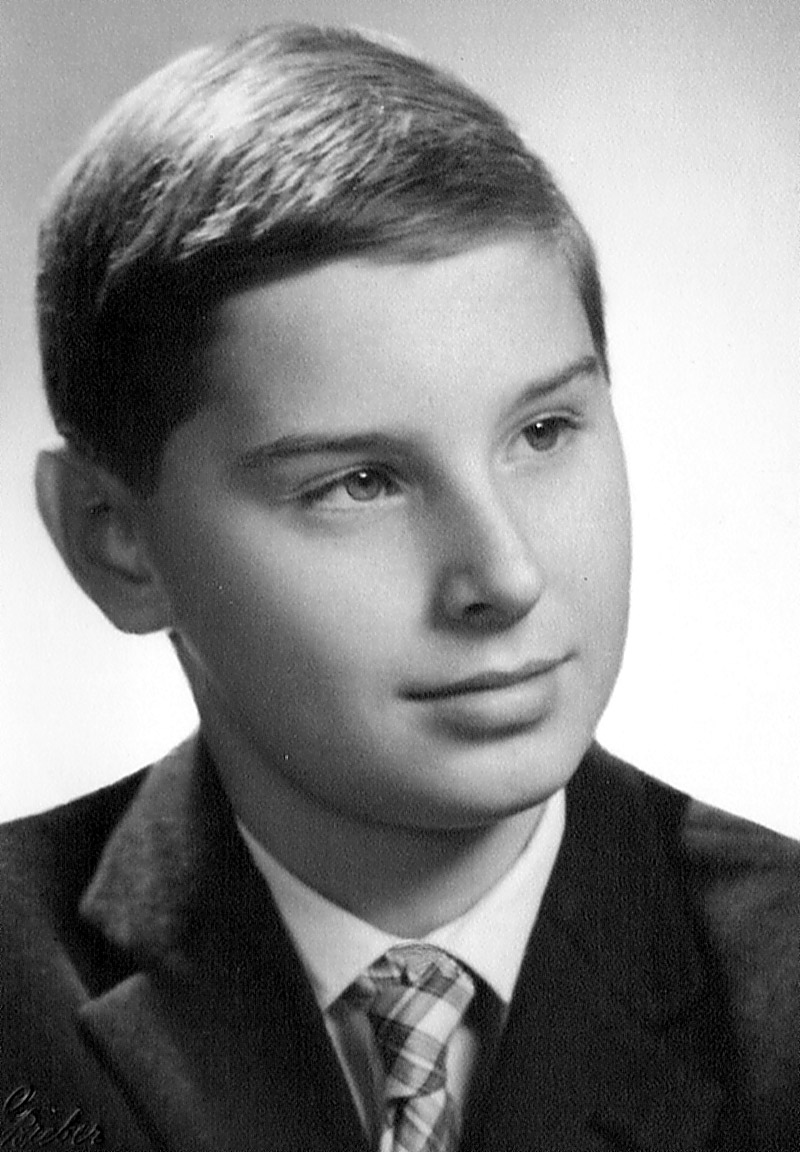

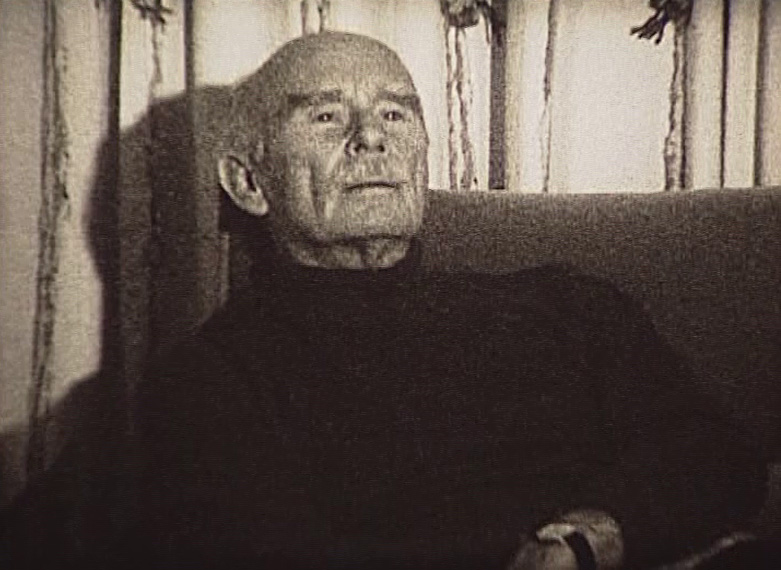

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Die Eltern meiner Mutter habe ich nicht kennengelernt, die meines Vaters waren streng gläubig. Nach allem, was ich mit ihnen erlebte und über sie gehört habe, waren sie keine guten Menschen. Aber fromm. Er, Reinhold, borniert und untüchtig, sie, Maria, tüchtig und bigott. Ich habe beide sehr geliebt, zumindest geachtet – sie jedenfalls. Bis ich erwachsen war. Es war alles ganz unkompliziert, damals. Erst beim nachträglichen Zerdenken der Zeit entstehen Fragen, Urteile, Vorwürfe.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

An der Christuskirche fuhr ich zwischen 1956 und 1961 andachtslos vorbei und über das nervige Kopfsteinpflaster zu Horstl. Von dem Mietshaus an, in dem er mit seinen faschistischen Eltern hauste, heißt der Othmarscher Kirchenweg Bleickenallee, warum, wusste ich damals nicht. Es geht wohl um Bleick Matthias Bleicken, der 1835 in Keitum geboren wurde und 1900 in Altona starb. Zwischendurch war er Bürgermeister von Ottensen, das genau da anfängt, wo seine Allee beginnt. Wäre ich weitergeradelt, dann hätte mein Weg ab der zweiten Kreuzung (nach zwei Kilometern) Eulenstraße geheißen und an der nächsten Gabelung zu St. Marien geführt. Das tat ich aber nie. Zu St. Marien fuhr ich mit der Straßenbahn. Eine Zeit lang sogar ziemlich oft.

Foto oben: Hammi8/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE | Foto unten: picture alliance / dpa / Hochbahn

Ein weiterer Grund, warum sich mein Vater für sein Arbeitersiedlungshäuschen schämte, war der Umstand, dass direkt vor unserer Ligusterhecke die Straßenbahnhaltestelle lag: die Linie 6. Nachher hieß sie 7, aber bis auf die Zahl auf dem Schild änderte sich nichts. Am 30. Mai 1970 fuhr sie zum letzten Mal. Dann fuhr da der Bus 115. Die Haltestelle blieb. Als sie doch verlegt wurde, war Guntram auch nicht glücklich: Da hatte er nun die Kreuzung der Linien 286 und (inzwischen ohne ‚1‘) 15 – mit nichts als dem gelben Palladio-/Speer-Palast dazwischen – (in)direkt vor seinem Schlafzimmerfenster. Statt Röpers Kühe: Durchgangsverkehr! Guntrams federleichter Schlummer litt. Seit er das ‚ASH‘, sein Arbeitersiedlungshäuschen, gegen den Rinkehof im Privatweg getauscht hatte, störte ihn kein Geräusch mehr. Er lag wach und litt. Die Polyneuropathie. Schöner war es doch früher gewesen: bei mildem Krach und forschem Schritt.

Bild (Linie 7/Flottbeker Weg): mit freundlicher Genehmigung des Künstlers Gerhard Helzel/romana-hamburg.de

Ich fand die Haltestelle immer praktisch. Man hörte das Rattern auf den Schienen schon von Weitem und konnte direkt von der Haustür in die Straßenbahn laufen. Seltener befestigten Kathrin und ich ein Portemonnaie an einem Zwirnsfaden und legten es auf den Gehweg. Hinter der Ligusterhecke lauerten wir darauf, dass ein Wartender zugreifen wollte. Wenn er (oder sie) sich bückte, zogen wir die Börse weg und freuten uns. Später dachte ich mir satanischere Streiche aus. Nachts im Bett. Ein recht gelungenes Beispiel dafür findet sich, finden Sie, in meinem Blog unter Winterreise (mit Sommern), #1.4 Freibad. Ansonsten setzte ich nur wenige meiner teuflischen Ideen um, denn das hätte ich ja beichten müssen, was uns zurückführt zu St. Marien.

Foto: Privatarchiv H. R.

Die Kirche wurde 1891 eingeweiht und spricht heute von sich als ‚pastoralem Raum im Hamburger Westen‘. 1956 sprach für sie, dass sie innen so verschmockt aussah, wie sich traditionsverliebte Menschen katholische Gotteshäuser wünschen: als eine Kombination aus dunkelbunten Bleiglasfenstern, goldigen Mosaiken und rührenden Andachtstafeln. Das Richtige für meine Eltern also, um mich dort zum Erstkommunionsunterricht zu schicken. Dieses ganze Leidensrezitativ mit Auferstehungsarie gab es ihrer Meinung nach zwar nicht, aber wenn doch, wollten sie sich nachher vom lieben Gott keine Vorwürfe machen lassen. Immerhin bestanden sie darauf, mir die geweihte Oblate nicht schon wie üblich mit sechs Jahren verabfolgen zu lassen, sondern ich sollte wenigstens einigermaßen begreifen, worum es da ging. Unterrichtet wurden wir von einem Vikar. Das Wort ‚Vikar‘ war wohl das einzige, was ich dabei lernte, aber jeden Mittwoch Nachmittag fuhr mich die ‚6‘ zu St. Marien, damit ich dort im Pfarramt Weisheiten aus dem Katechismus vorgetragen bekam. In der Schule war ich immer der Jüngste, hier war ich mal der Älteste – macht stolz (mit 10)!

Foto: Privatarchiv H. R.

Autoritäten anzuerkennen war für mich selbstverständlich, und so hatte der Vikar keine Probleme mit mir. Eigentlich. Erst später hörte ich, dass er meine Mutter im Vorbereitungsgespräch nach ihren Verhältnissen befragt hatte und dabei erfahren musste, dass sie mit einem geschiedenen Mann zusammenlebte, also vom Sakrament der Kommunion ausgeschlossen war. Er empfahl ihr, sich sofort von diesem Mann zu trennen. „Ja, soll denn Hanno ohne Vater aufwachsen?“, fragte meine Mutter fassungslos. „Besser als in Sünde!“, antwortete der Geistliche. Das verleidete meinen Eltern den Katholizismus noch ein wenig mehr.

Foto: Privatarchiv H. R.

Wiemans hatten einen alten Plattenspieler mit Kurbel zum Aufziehen und in ihrer Schellack-Sammlung sehr andere Musik, als sie bei uns gespielt wurde. Meine Mutter schwärmte für Lateinamerikanisches, ich für Caterina Valente. Zu Überschneidungen kam es dabei ärgerlicherweise nicht. Bei Wiemans hörte ich die Dreigroschenoper und Zarah Leander. Eines Abends erkundigte ich mich bei meinem Vater im Schlafzimmer: „‚Kann denn Liebe Sünde sein?‘“ „Sowas fragst du besser mal deinen Vikar“, antwortete Guntram. Das tat ich dann am nächsten Mittwoch. Die Sechsjährigen waren überfordert, der Vikar auch. Nicht nur mein Vater und Zarah, sogar ich wusste schon, wie schelmisch die Frage war.

Meine Großeltern lebten inzwischen in der herausgeputzten Rumpelkammer plus Koch- und Waschgelegenheit, die neben unserem ehemaligen Esszimmer in der Geiger-Villa lag und von meinem Vater ursprünglich nicht in seine Neugestaltungsbemühungen mit einbezogen worden war. Bei uns im ASH gab es im Parterre einen Raum, den Lukowitzens als Schlafzimmer genutzt hatten. Er lag über der Garage und zur Straße, also zur Straßenbahnhaltestelle, hin. Meine Eltern schliefen lieber oben, Pappwand an Pappwand mit mir zum Garten raus. Später wurde der Raum unten zum Fernseh- und Klavierzimmer. Das schuf am Abend Konflikte, wenn Guntram Krimi und ich komponieren wollte. Aber: Die Morde wurden aufgeklärt und die Sonaten trotzdem fertig.

Fotos oben (2): Privatarchiv H. R. | Foto unten: Yagosaga/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 DE

Für Wiemans, deren Schlafzimmer direkt daneben lag, war beides unerquicklich, aber die Brandmauer war etwas dicker als die anderen Zwischenwände. Vor den kulturellen Nutzungen hatte der nicht sehr auffällige Raum keine besondere Befugnis, aber eine interessante Bezeichnung erhalten: Er wurde zum ‚Damenzimmer‘, das mir als Wort also schon eher geläufig war als das ‚Frauenzimmer‘. Das geriet damals ohnehin genauso aus der Mode wie heute das ‚Sie‘. Zumindest gab es da ein breites Sofa und einen Schreibtisch mit Dackelbeinen, an dem meine Mutter nie schrieb. Nachdem ich mit dem Klavier ausgezogen war, bekam der Raum als Unterscheidung zum Wohnzimmer von Guntram einen sehr viel bodenständigeren Namen: das Hockstübchen. Aber das war fünfzehn Jahre später.

Ein Beispiel dafür, wie es bei uns nicht aussah!

Foto: remuhin/Shutterstock

Wie üblich kamen meine Großeltern zu Weihnachten und übernachteten im Damenzimmer. Wie üblich gab es Lametta am Tannenbaum und Gräten im Karpfen. Das Besondere war: Am 29. Dezember starb mein Großvater. Der Vikar kam, verabreichte die Letzte Ölung und maulte, dass die Leiche schon kühl sei. Herrischerweise bestand meine Großmutter darauf, dass ich mir Reinhold noch mal ansah. Ich tat es widerwillig und andachtslos. Hatte dieser Leichnam da je gelebt?

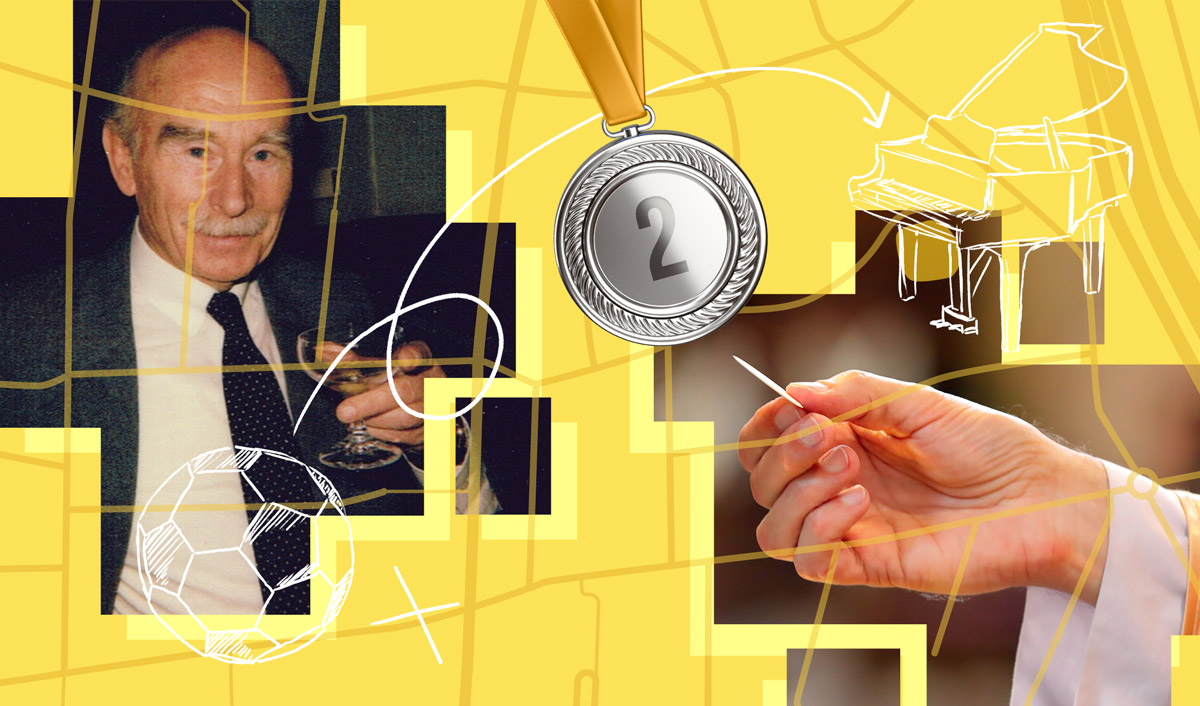

Reinhold und Guntram

Foto: Privatarchiv H. R.

Meine Großmutter, die sich eines engen Drahtes zum Himmel rühmte, hatte es sattgehabt, ihren blasenschwachen Offiziersgatten allmorgendlich zu katheterisieren und deshalb schon seit einiger Zeit gefleht: „Herr, mach ein Ende!“. Das gestand sie damals meinen Eltern, die es später mir berichteten, und wir alle drei waren uns einig, dass sie erstens stolz war, wie gut Gott pariert hatte, und dass sie zweitens bei ihrer Bitte mehr an sich gedacht hatte als an den armen Reinhold. Hintersinnig hatte sie mir das Weihnachtsmärchen schon im Jahr zuvor geschenkt.

Foto: Privatarchiv H. R. | Titelillustration mit Fotos aus dem Privatarchiv H. R. und Bildmaterial von Shutterstock: Gutzemberg (Vikar), Marynchenko Oleksandr (Medaille)

#10 – PLATZ 3: DIE SCHULE#12 – PLATZ 2: DIE KIRCHE b) Beichte

Mein Bruder ist streng katholisch, ich selbst eher Atheist. Bleibt die Frage wie das mit dem Glauben meiner Eltern zusammenhängt…

Die Eltern meiner Nachbarinnen waren strenggläubig, ihre beiden Töchen sind immer noch gläubig. Die Eltern meines Jugendschwarms waren erzkatholisch. Beide Töchter wurden atheistisch. Eine Regel? Weiß der Himmel.

Eine Theorie ist ja, dass man immer den gegenteiligen Weg der Eltern einschlägt bzw. wenn man nicht das älteste Kind ist, immer die „Position“ einnimmt, die in der Familie noch nicht vertreten ist. Alles interessant, aber man wirklich solche Regeln aufstellen kann, wer weiss.

Das klingt irgendwie interessant, aber andererseits auch relativ unlogisch. Jedenfalls kenne ich da allein im engeren Kreis schon zu viele Gegenbeispiele als das die Theorie halten würde.

Das bezweifele ich, aber Du musst es ja besser wissen 🙂

Dabei ist eine Haltestelle vor der Türe doch so praktisch!

Ich musste zuhause bei meinen Eltern immer 15 Minuten bis zur nächsten Bus-/Bahnhaltestelle laufen. Da wäre mir die Version direkt vor der Türe definitiv lieber gewesen.

Ich glaube, nicht das Halten gilt als wertmindernd, sondern die Wartenden.

Ja das klingt logisch. Aber die gehen ja in der Regel leider miteinander einher.

„Herr, mach ein Ende!“ hat meine Mutter damals auf ihr eigenes Leben bezogen gebetet. Ich kann beide Varianten verstehen.

Auch meine Großmutter hat den Ausspruch nicht nur auf ihren Mann bezogen, sondern abgewandelt auf sich selbst. Allerdings zwanzig Jahre später.

Kein guter Mensch, aber fromm. Diese Kombination scheint mir überaus häufig aufzutreten. Umkehren kann man diese Regel deswegen natürlich trotzdem nicht.

Man muss nicht in der Kirche sein um ein guter Mensch zu sein, und man ist auch kein schlechter wenn man ungläubig ist.

Schön, in einer Zeit und Gesellschaft zu leben, die das so sieht.

Genau, ISIS sähe das zum Beispiel wieder ganz anders…

Besser als in Sünde zu leben wäre es also eine alleinerziehende Mutter Mitte der 50er Jahre zu sein. Nun ja. „Sünder“ sein und trotzdem gläubig mag die Kirche nicht. Dann halt nicht.

Bei aller Lust an Unterstellungen: Ich glaube nicht, dass ein Kirchenmann das heute noch so verträte.

Ein Freund fragte den Gemeindepfarrer vor ein paar Jahren wie es mit der Vereinbarkeit seiner Homosexualität mit seinem Glauben aussähe. Die Antwort war ehrlich gesagt ähnlich. Ein Leben in Abstinenz bzw. die Verleugnung der eigenen Sexualität oder eine Abkehr vom Glauben (Leben in Sünde) waren die beiden Optionen.

Kein Wunder, dass denen die Mitglieder wegrennen.

… zumindest die schwulen.

Ich habe das Gefühl auch die heterosexuellen Kirchenmitglieder werden mit jedem publizierten Missbrauchsskandal weniger.

‚Der Papst ist unfehlbar, seine Unterhirten sind es nicht‘, lautet die Floskel. Wen das nicht überzeugt, den hol‘ der Teufel.

Das „Sie“ vermisse ich nicht unbedingt, aber so ein „Damenzimmer“ klingt cool. Ich träume immer von einer größeren Wohnung, da würde ich solch einen entsprechenden Raum gleich mitträumen 😉

Und was genau macht man in so einem Damenzimmer? Ich gehe davon aus, dass Herren dort eher nicht erwünscht sind.

Dort gehen Damen ihren Neigungen nach. Das kann alles Mögliche sein: ‚Madame Bovary‘ lesen, Tagebuch schreiben, Aquarelle betrachten, Kochrezepte ausarbeiten, Liebhaber empfangen – als nur ein paar Beispiele.

Ich werde mal ein paar Freundinnen fragen, was sie in ihren Damenzimmern so alles treiben. LOL

Dabei gibt es von Caterina Valente doch wahnsinnig viel Lateinamerikanisches!

Zumindest Pseudo-Lateinmaerikanisches

Eben! Während ich mich mit Valentes (seit Januar 90!) ‚Nacht am Rio Grande‘ zufriedengab, ging bei meiner Mutter nichts unterhalb der Lecuona Cuban Boys.

An diese Mambomania erinnere ich mich auch noch. War das einfach der Nachkriegswunsch nach mehr Lebensfreude?

In Deutschland sicher. Im Rest der Welt war diese gar nicht arische Band bereits in den 30er Jahren beliebt, als noch schlagermäßig dem Johannes Heesters sein Mädel ’nur‘ eine Schuhverkäuferin war.

Heute gibt es wahrscheinlich keine Vikare mehr, die das Zusammensein mit einem geschiedenen Mann als „Leben in Sünde“ zu bezeichnen wagen, aber statt mit der Dummheit des Klerus werden wir heute mit der Dummheit der Spahns, Söders, Altmaiers etc konfrontiert. Was ist besser? Das Predigen der Eiferer oder die Monologe der Substanzlosigkeit. Immer wurde und wird die Freiheit der Menschen angegriffen, weil man die Bibel nicht richtig liest oder weil man versäumt, rechtzeitig Impfstoffe zu bestellen.