Teilen:

#1.7 Zwei ausgefallene Damen

„Nicht lange!“, äffte Rafał mich hinter seinem Steuerrad nach, „nicht lange? Das sind mehr als – das sind siebenundzwanzig Jahre!“ – „Siehst du“, sagte ich, „keine besonders lange Zeit.“ Draußen wurde es dunkel, die kürzesten Tage des Jahres. Die kahlen Felder brauchten kein Licht, und der graue Himmel spendete auch keins. Um uns die Zeit weiter zu vertreiben, hätte ich – wenig hilfreich – argumentieren können, dass für eine tausendjährige Eiche 27 Jahre wenig seien, und Rafał hätte gegenhalten können, dass für eine Eintagsfliege 27 Jahre eine Ewigkeit sind, aber solche Nonsens-Gespräche führt man mit Rafał nicht, seine Albernheit ist anders. Außerdem mussten wir jetzt der Navi-Frau zuhören, denn das Display zeigte an, dass wir unser Ziel in sieben Minuten erreichen würden. Das war wenig tröstlich. Lieber wäre ich länger gefahren, wenn es dann draußen etwas hübscher geworden wäre. Silke hält bis auf einige Zwischenrufe wegen überhöhter Geschwindigkeit oder zu frühen Abbiegens in dieser Endphase einer Wegstrecke sowieso den Mund, und ich weiß nie genau, ob aus Angst oder aus Vorfreude.

Foto: Daniel Ullrich, Threedots, Femeiche Raesfeld-Erle/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Aber dann fuhren wir über eine Brücke, das Stadtbild vor uns wurde lieblicher, wir standen noch im Nichts davor, und die Frau sagte ohne Häme oder Bedauern in der Stimme: „Sie haben Ihr Ziel erreicht.“

An der Ecke zu dem, was wohl die UNESCO-gekrönte Altstadt war, befand sich tatsächlich ein schmuckes Haus, das man in zwanzig Schritten bei grüner – mit Glück sogar roter – Ampel hätte erreichen können. Mit unserem vollgepackten Auto ging das auch. Man brauchte bloß dem Bus hinterher in die enge Gasse zu fahren. Aber dann? Ein schmaler Bürgersteig, keine Einfahrt, nur über dem dekorativen Tor in geschmackvoll goldenen Lettern der dezente Hinweis: ‚Hotel‘. Rafał lenkte den Wagen einmal im Kreis – die Navi-Frau wiederholte geduldig den Straßenverlauf – dann hielt Rafał einfach an, unterhalb des Hotel-Schildes, halb oberhalb der Fahrbahn, schlanke Bürger kamen aber noch vorbei auf ihren Steig. Wir stiegen aus, um das ‚Weinhaus Messerschmitt‘ wissen zu lassen, dass wir da waren.

Nun muss ich wohl Natascha und Sabinchen erwähnen. Es ist ja klar, dass man für vier Wochen ab Dezember mehr Gepäck braucht als für vier Monate ab Juni. Winter trägt nun mal auf: Ein Norweger-Pullover beansprucht mehr Platz als ein Brasil-Slip, Overknee-Boots wollen sorgfältiger verstaut sein als Beach-Pantoletten – leuchtet ein. In meinem Schrank befinden sich allerdings zwei Kleidungsstücke, die hat nicht jeder. 1954, während des fortgeschrittenen Ausbruchs der Epidemie ‚Wirtschaftswunder‘, wünschte sich Irene einen Waschbären, eigentlich sogar mehrere: als Mantel. Als das Wirtschaftswunder sein Vollbild erreicht hatte, bekam sie erst einen schwarzen, dann noch einen grauen Persianer, und als der Höhepunkt die gesamte Gesellschaft erfasst hatte, schenkte ihr Guntram obendrein einen Nerz. Nun brauchte sie den bleischweren Waschbärpelz wirklich nicht mehr und ließ ihn – man lässt ja nichts umkommen – für mich zum Herrenmantel umarbeiten. Ich war den ‚C&A‘-Kindertagen entwachsen und auch der Schulzeit, in der ich mich geweigert hatte, ein rosa Hemd zu tragen. Das wäre mir vorgekommen, als hätte ich die Klasse betreten mit einem Schild um den Hals: ‚Schwule Sau‘. Inzwischen herrschten die Swinging Sixties, ich durfte Blümchenhemden tragen, ohne als Tunte zu gelten, und ein schicker, männlich-mächtiger Pelz war genau das Richtige, um sich gegen das 68er-Parka-Gesocks abzuheben.

Ich war noch Lehrling bei meiner Schallplattengesellschaft, da riss der Portier, Herr Grimm, die Flügeltüren auf, als er mich von Weitem kommen sah, weil er mich für einen Pop-Künstler hielt. Pali war zwei Jahre später weniger ehrerbietig. Er war seit fünf Jahren Abteilungsleiter und seit fünf Wochen mit mir liiert. Wir hatten als Deutsche Grammophon im Rahmen unserer Bemühungen um die zeitgenössische Musik ein Werk des Komponisten Hans Werner Henze weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit herausgegeben: ‚Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer‘. Diese Frau gibt es wirklich, sie ist eine deutsche Malerin. Henzes Werk, oder zumindest die ersten fünfzehn Sekunden davon, sollte man unbedingt auf YouTube gesehen haben:

„Natascha Ungeheuer“, sagte Pali, mehr erstaunt als wertend. Und so hieß ich nun in dieser Verkleidung, obwohl mir Guntrams Auslegung ‚Fürst Woronzin‘ sehr viel besser gefiel. Ich war mir sicher gewesen, dass dieser Fürst der Feder Tolstois oder Dostojewskis entstammte, recherchierte aber eben, dass er ausschließlich in einer Novelle der ‚Frau von W‘ im ‚Urania Taschenbuch für Damen‘ von 1842 vorkommt. Woher kennt mein Vater das? Ungeklärt, also bleibt es bei ‚Natascha‘.

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei

Mitte der Neunzigerjahre des verflossenen Jahrhunderts fand meine Mutter, ich bräuchte einen neuen Pelz: innen. Als Futter. Pelz außen zu tragen, war vulgär geworden und wirkte nicht mehr sehr tierlieb. Meine Mutter ging mit mir in einige Geschäfte, die solche Ware noch führten, und ich kam mir beim Anprobieren ein wenig vor, als naschte ich an verbotener Schildkrötensuppe. Schließlich entschieden wir uns für ein anthrazitfarbenes Exemplar mit schwarzem Innenfutter: isländisches Lammfell. Pali war entsetzt. Er konnte lebende Tiere nicht ausstehen, aber ihm missfiel der Schnitt. Was ich zugeben musste, war, dass bei Tageslicht die Musterung des Leders auffälliger war als im Laden. Womöglich war es Straußenleder, jedenfalls kam ich mir von da an in dem teuren Mantel vor wie ein Perlhuhn und sann darauf, mir die Lächerlichkeit nicht anzulasten, sondern zunutze zu machen. Was mir dazu einfiel, war Haralds 27.Geburtstag, am 20. Februar 1971. Ich stand drei Wochen vor meiner Abschlussprüfung zum Industriekaufmann, Harald studierte weiterhin Volkswirtschaft, war also noch nicht erwachsen und lebte wie immer bei seinen Eltern in seinem Kinderzimmer. Zum Festessen waren Hans-Dieter und Tine eingeladen, und Harald hatte sich etwas Besonderes ausgedacht: Seine Mutter, Frau Doktor Ilse Johann, die ihr eigenes Volkswirtschaftsstudium bereits abgeschlossen hatte, wurde angehalten, zunächst etwas mit Ei auf den Tisch zu bringen, dann ein Hühnerfrikassee und zum Abschluss wieder was mit Ei, diesmal aber süß. Dazu hatte Harald für jeden von uns, auch für Herrn Doktor Johann, Tischkarten gezeichnet. Alles drehte sich dabei um sein Lieblingsbilderbuch: „Das Hühnchen Sabinchen“, ein mir bis dato unbekanntes Comic für Dreijährige. Das Spiel mit der Infantilität, ein Jahr nach Gründung der Rote Armee Fraktion, hatte etwas von Schäferspielen unter der Guillotine, war uns also durchaus angemessen, zumal Hans-Dieter für die vier Kleinen wieder mal einen Nachtisch der besonderen Art dabeihatte – für die Zeit, zu der das Elternpaar bereits schlafen gegangen sein würde.

Foto: H. R./Privatarchiv

Das Hühnchen Sabinchen kam ein Vierteljahrhundert später, aber immer noch zehn Jahre von Haralds einsamem und Tines Tod mit anschließender Seebestattung, zu neuen Ehren: wenn schon Perlhuhn, dann aber nicht namenlos auf dem Geflügelhof. Ich entschied mich, den Mantel ‚Sabinchen‘ zu taufen, schon, um zu vermeiden, dass ich selbst so genannt wurde.

Beide Bekleidungsutensilien hatten mehrere Jahre lang unberührt im Keller ausgeharrt und waren von mir ausersehen worden, uns heuer in den Schneewinter zu begleiten. In einer Mischung aus Andacht und Entsetzen sahen Silke und ich von der Haustür her zu, wie Rafał weisungsgemäß ‚Natascha‘ und ‚Sabinchen‘ noch oben auf die Unmenge von Koffern und Taschen packte. Nun würde er im Rückspiegel nichts mehr sehen, was den Verkehr betraf, aber dafür waren ja die Seitenspiegel gut, und so waren wir ohne Problembewusstsein aufgebrochen.

Foto: Elisabeth Belik, Rückspiegel/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0/

Nun aber galt es, die ganze Wagenladung auf unsere drei Zimmer zu verteilen. Ich war dabei wenig hilfreich und froh, meine Beine von meiner Krücke zu unterscheiden, Silke trug zumindest ihren Kosmetikkoffer, das ‚Romantikhotel‘ verfügte über vier Sterne, aber nicht einen Gepäckträger. Als Rafał das erste Mal mit leeren Händen vom Empfang zum Auto zurückkehrte, um Nachschub zu holen, hatte ihm ein fränkischer Polizeibeamter bereits ein Strafmandat unter die Windschutzscheibe geklemmt.

„Ich habe einen Schwerbehinderten ins Hotel gebracht. Wo soll man denn hier parken?!“ – Keine direkte Antwort auf die Frage, sondern die Auskunft: „Halteverbot.“ – „Na ja“, sagt Rafał, dass er gesagt habe, „wenn ich jetzt sowieso schon den Zettel habe, dann kann ich ja auch weiter auspacken!“, und so sei er mit zwei dicken Koffern wieder ins Hotel gelaufen. Ob Rafał den Bullen tuckenzickig oder bürgerrechtlerisch hat stehen lassen, kann ich nicht beurteilen, ich war schon im Fahrstuhl.

Um keine Einbuchtung in die Justizvollzugsanstalt in der Oberen Sandstraße 38 zu riskieren, verbrachte Rafał den Wagen, als er ausgeräumt war, sicherheitshalber ins nahe Parkhaus, obwohl: ,Bamberg war ein baba Knast. Es gab immer Stoff, es waren immer Handys vorhanden und das Essen war auch einigermaßen in Ordnung. Die Schließer waren auch im großen und ganzen okay. Nur die Sicherheitsbeamten sind richtige Hunde. Lassen immer harten raushängen und zeigten wer am längeren Hebel sitzt.‘, habe ich im Gefängnis-‚Hotelführer‘ nachgelesen.

Foto: Morty, JVA Wuppertal-Ronsdorf Einzelzelle/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Trotzdem wollten wir doch lieber zu dritt den späten Bamberger Adventsnachmittag auf uns einwirken lassen, als unseren Fahrer an der Sandstraße zu wissen. Rafał fragte in einer Bäckerei nach Rohmarzipan, das er für seine Heiligabend-Bratäpfel brauchte, musste sich aber mit einheimischem Spritzkuchen für sofort begnügen. Silke und ich wollten natürlich nichts. Silke will schlank bleiben, ich will am Abendbrottisch was runterkriegen können.

Rafał glaubte, in Italien bekäme er keine Marzipanrohmasse, dabei stammt das Wort vom italienischen ‚marzapane‘. Er bedrohte mich sowieso schon die ganze Zeit damit, das edle Königsberger Marzipan, das ich eine Woche zuvor bei ‚Wald‘ in Berlin gekauft hatte, für seine Äpfel zu missbrauchen. Offenbar dachte er, das würde den Nachtisch noch feiner machen. Nee. Teuer nutzt nicht immer. Durch Rinderfilet wird der Klops nicht saftiger, und Kaviar verdirbt die Bouillabaisse.

Wir durchquerten eine Passage, kamen an Ständen vorbei und fragten uns: War es das jetzt? Aber dann drangen wir hinter dem Rathaus doch zum richtigen Weihnachtsmarkt vor, mit Buden, Lichtern, Tand, bedeutsame Gebäude bescheiden im Hintergrund. Erfreulicherweise war der Platz nicht so voll, wie ich befürchtet hatte, der Grund war weniger erfreulich: Es hatte zu regnen begonnen, einen schneewässrigen Dezemberregen, der so niederziehend ist, dass ich früher immer sicher war, Weihnachten sei nur deshalb auf diesen Monat gelegt worden, damit man keine Zeit hat, sich umzubringen.

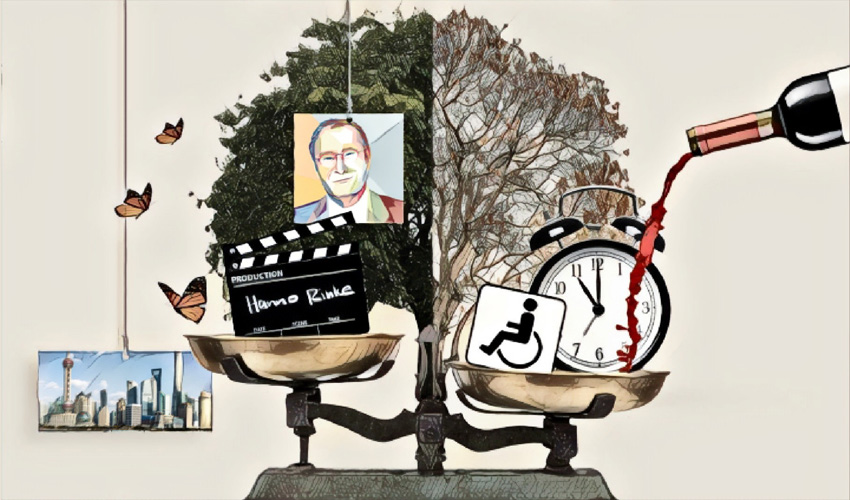

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Silke schlang ihr riesiges Tuch um den Kopf; es machte sich über ihrer Stirn aber nicht halb so dekorativ wie um ihre Schultern, doch es schützte die Frisur. Silke ist überzeugt: Wenn das äußere Erscheinungsbild nicht stimmt, kommt es auf die inneren Werte auch nicht mehr an. Mein Inneres wollte möglichst nach draußen. Rafał geleitete mich eine lange, steile Treppe abwärts, aber ich war der Stadtverwaltung nicht böse, sondern nur dankbar für die öffentliche Bedürfnisanstalt, und Rafał zahlte dieses Mal sogar den vollen Ein- bzw. Austrittspreis an die stämmige Russin, die ihr Handy-Gespräch nur unterbrach, um einem Sünder lauthals hinterherzufluchen, weil der für seine Erleichterung nicht gelöhnt hatte. Eigentlich scheue ich mich nicht, bei Bedarf schlicht in die Gegend zu pinkeln, aber ich wollte trotz baba, Stoff und okayen Schließern die Nacht ungern in der JVA Bamberg verbringen. Außerdem: Das ‚Sabinchen‘ wärmt wirklich gut, aber es ist nicht sehr stehpissfreundlich.

Auf dem Hinweg hatte ich schon eine Konditorei auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckt, in der es sich bestimmt gut Tee trinken ließ. Dann sah ich aber durchs Schaufenster, dass das Geschäft zwar viele hohe Torten, aber auch nur viele hohe Stehtische bot. Ich war stolz genug, den ganzen weiten Weg hin und zurück gelaufen zu sein, das ging nun zu weit. Wir gingen also stattdessen über die Straße zu unserem Hotel, Silke nahm das Tuch vom Kopf und den Fahrstuhl in ihr Zimmer; Rafał und ich verschwanden im Schankraum: Wenn der liebe Gott mir im Café bloß Stehtische anbietet, hat er selber schuld, wenn ich in der Bar sitzend Wein saufe. Bocksbeutel ist sowieso viel fränkischer als Darjeeling.

Wir waren ziemlich allein beim Chillen in der Stube, nur wenige Zecher, aber gegen halb acht kam Silke und wollte nichts trinken. Kein Wunder, auf Wasser hätte ich auch keine Lust gehabt; es kam höchstens darauf an, wie lange ich sie über das Ende meiner eigenen Abstinenz im Unklaren lassen würde. Nicht sehr lange. Schon zum Abendessen nebenan im stimmungsvollen Speisezimmer des Hotels lugte ich in die Weinkarte und ließ Silke sehen und denken, was sie wollte. Außerdem aß ich ganz ohne schlechtes Gewissen Foie gras – die Gans war ja schon tot, bevor ich sie bestellt hatte.

Wenn das äußere Erscheinungsbild nicht stimmt, kommt es auf die inneren Werte auch nicht mehr an. Ihre Freundin Silke ist mir sehr sympathisch. Was für eine kluge Lebenseinstellung 🙂

Ganz genau Herr Rinke! Ich frage mich auch seit Jahren, warum es nicht Sommer- und Winterkoffer gibt. Unmöglich die selbe Menge Anziehsachen für eine Winterreise unterzubringen. Jeden Winter das selbe Dilemman!

Hahahaha, stimmt!

In den Zeiten, in denen vornehme Damenschaften mit Schrankkoffern und Hutschachteln reisten, gab es viele Gepäckträger, allerdings keine Gewerkschaften.

Dafür fliegt König Salman von Saudi-Arabien mit goldener Flugzeugtreppe. Allerdings auch völlig gewerkschafts- (und stil)frei.

Schrankkoffer sind passé. Heute reist man lieber mit der Billigairline und maximal einer Ersatzunzerhose. Reisen ist soviel einfacher geworden. Und irgendwie soviel bedeutungsloser

Ich freue mich jedes Jahr wieder auf’s neue auf die vielen Weihnachtsmarktbesuche. Bis ich den fünften schlechten Glühwein und die dritte labbrige Waffel hinter mir habe. Dann verfluche ich den ganzen Festtagskommerz und nehme mir vor im folgenden Jahr nicht wieder hinzugehen. Klappt seit Jahrzenten nicht.

Weihnachtsmärkte sind berüchtigt dafür. Die mischen sicher irgendwas in den Glühwein um die Leute anzulocken. Sonst wäre der Andrang doch gar nicht zu erklären, haha!

Hahaha, wirklich? Jetzt werden schon Drogen in den Glühwein gemischt? Danke Merkel!

Da hat sicher Putin seine Hände im Spiel. Glühwein-Collusion!

Glühwein ist doch eine Droge! Auf Islam-Märkten verboten. Bei Christen mit Arak angereichert. Wer kommt schneller in den Himmel?

Wer eher stirbt!

Foie Gras ist so furchtbar. Und so furchtbar lecker. Ein ewiges Dilemma.

Foie Gras ist köstlich. Und Pelze sind wunderbar warm. Aber auch wenn nicht jeder gleich vegan leben muss, sollte doch irgendwo eine Grenze sein.

Dann lasst uns nie wieder Gänse stopfen und nie wieder Tiere um ihrer Felle willen abschlachten, aber die schon vorhandenen Terrienen und Pelze genießen! Das sind wir ihnen schuldig.

Ich bin dabei! Die Restbestände müssen weg. Ich hab‘ noch nie verstanden, was es den Tieren hilft, wenn man Pelzträger mit Farbe besprüht. Quinoa essen hilft den Menschen in Südamerika jedenfalls nicht.

Was ist falsch an Quinoa?