Am nächsten Morgen rief ich ganz schüchtern bei Dorothee an. Sie war sehr lieb und sympathisch ruhig. Der Maestro war noch bis sechs Uhr früh geblieben, und sie mit, aber wohl zum Schluss recht maulig, wie Geerd Westrum später bezeugte. Fünf Taxen hatte sie wieder wegschicken müssen, weil Lennielein im letzten Augenblick doch immer noch hatte bleiben wollen. Frau Doktor Kaysers Sohn hatte es ihm zu guter Letzt noch angetan, deutete Dorothee des Maestros Beharrungsvermögen. Aber Geerd Westrum empörte sich auf Nachfrage, das sei völlig unwahr und Dorothees eifersüchtiger Übermüdung entsprungen.

Dorothee und ich quengelten noch ein wenig aus unterschiedlichen Gründen auf Harry los, der sehr ausgeruht wirkte, dann lud mich Dorothee ins ‚Spaten-Bräu‘

gegenüber der Oper ein, und weil sie, nach nur drei Stunden Schlaf, so sanft und freundlich war, sagte ich gleich zu.

Es war das bisher schönste Essen dieses Jahres. Sie: zaddriges Tellerfleisch, ich: labbrigen Leberkäs’. Trotzdem: Zweieinhalb Stunden lang redete ich. Sie nickte nur gütig – aber nicht ein.

Ich lief, erfüllt von ihr und meinem Gesagten, zum Bahnhof wegen einer Karte nach Kitzbühel und dann ins Bett.

Am Abend gingen wir in großer Besetzung essen: Harry, die ganzen Wiener Freunde, einschließlich Opernintendant Egon Seefehlner nebst Stricher und zwei weiteren Lackaffen. Alle waren ausgelassen, aber ich fand ’s einen Hauch deprimierend: Dramaturg Marcel Prawy saß mir gegenüber. Einmal eine Hete und dann auch nichts als Oper im Kopf.

Nach dem Essen hastete ich ins Hotel zurück. Ein stechender Schmerz unterhalb des rechten Rippenbogens wurde dabei so stark, dass ich mich krümmen musste. Schon beim Aufwachen war er da gewesen, aber nur, wenn ich atmete, was man ja nicht gänzlich sein lassen kann. Normalerweise hätte ich mit Gallensteinen, Leberzirrhose oder Bauchspeicheldrüsenkrebs gerechnet. Aber weil auf Fingerdruck der Schmerz überhaupt nicht reagierte und mir auch nicht übel war, dachte ich: Zerrung. Helens bombastischer Koffer. Das tritt sich ein. Denn auch jetzt noch, gebeugt, war ich keineswegs bereit, das Handtuch oder die Unterhose zu schmeißen, nein, nur das Jackett.

Ein Schluck aus der Pulle, rein ins kleine Schwarze und dann los.

Wirklich animalisch: die gequälte Kreatur. Wie ich da unbefriedigt und unbefriedigbar, gekrümmt und ruhelos zwischen ‚Eagle‘ und ‚Ochsengarten‘ hin und her pendelte. Verbissen, besessen. Wurde natürlich nichts Dolles. Kein Gespräch, kein Lächeln, grad mal ein Stück Fleisch zwischen den Fingern.

Es tat gut, endlich irgendwann die Decke über den Kopf zu ziehen und auf der linken Seite, der einzig erträglichen, einzuschlafen.

Den Sonntagvormittag brachte ich arbeitsam hinter mich und meine Rippen. Ein heißes Bad, Gespräche, ein Kalbssteak auf Toast.

Es wurde etwas besser. Noch besser würde es zweifellos nach einem Saunabesuch werden. Zwar mag ich Sauna eigentlich nicht, aber was tut man nicht alles für die Gesundheit. Flach atmen, dann tut es kaum noch weh. Natürlich war ich in München noch nie in der Sauna gewesen, hatte aber viel Lobendes von Fachleuten über die ‚Türken-Sauna‘ gehört.

Und wirklich. Kein Vergleich zum faden Hamburger Club ‚Uhlenhorst‘. Hier war es ein Schwulen-, kein Tuntentraum. Kühle Polster und Palmen. Eine angenehm verschachtelte Unübersichtlichkeit auf mehreren Etagen, unterschiedlichem Licht ausgesetzt. Wegen zwölfjährigen Jubiläums gab’s Freibier und Essen satt. Um vier Uhr nachmittags etwas komisch. Trotzdem: Das Buffet sah sehr appetitanregend aus. Die Kundschaft weniger. Dreihundertachtundneunzig nur mit Frotteetuch bekleidete Schwitzemänner, die überall rumkauern und Klopse mampfen, das hat ja mit Erotik wenig zu tun. Ich griff rasch nach einem Halbliter-Bier im Pappbecher, um das nackte Gekaue besser zu ertragen. Dann wurde es aber doch noch ganz lustig, zwar nicht direkt für mich, aber immerhin für die, die’s mit mir zu tun bekamen.

Plötzlich aber geriet ich fast in Panik. Ich trat aus der Tür zur Sauna, deren trockene Hitze meinem Unterleib hatte wohltun sollen und bemerkte vor mir eine undurchdringliche Menschenmenge. Ich kam nicht heraus. Musste aber. Denn um acht begann der ‚Tristan‘. Helen und Hirsch warteten im Hotel auf mich. Ich versuchte es, quetschte mich. Aussichtslos. Vorn war eine Bühne, auf der eine zweitklassige Töle ‚Butterfly‘ sang. Dann sang die nächste: Liza Minnelli. Natürlich kamen die Originalstimmen aus den Lautsprechern: Es ging nur um Mimik und Garderobe. Das Publikum grölte. „Hier kommst du jetzt nicht durch. Du musst warten“, sagte einer vom Personal barsch. Da war es neunzehn Uhr.

Ich pirschte um die Säule herum, hechtete mich nach vorn und landete neben der erschrockenen ‚Liza Minnelli‘, die ich dann in der entgegengesetzten Richtung auf allen Vieren wieder verließ. Life is a cabaret, old queen!

Dann also ‚Tristan‘. Das Publikum tobte vor Begeisterung. Nur Dr. Hirsch hatte Vorbehalte: Er sei schon beim ersten Akt für zehn Minuten eingeschlafen, und das dürfe erst beim zweiten passieren. Alle Tunten, die nicht in der Sauna geblieben waren, waren zugegen. Julia von Siemens auch, mit Gatten.

Bernstein schwitzte selig in der Garderobe. Anschließend nobler Empfang im ‚Vier Jahreszeiten‘, vom ‚Bayerischen Rundfunk‘ ausgestattet. Der Schmerz war gelinder. Ich aß, trank und schwatzte. Meine Gleichgeschlechtlichkeit konzentrierte sich mal wieder auf die Anbetung von Hildegard Behrens. Beate Kayser wirkte immer noch abgespannt. „Bernstein hat sich ja so wohl bei Ihnen gefühlt!“, sagte ich hasserfüllt.

„Sonst räumen wir ja immer noch auf“, antwortete sie wonnetrunken, „aber diesmal sind wir einfach ins Bett gefallen.“ Dann straffte sie sich wieder. „Zu mir kommen nur interessante Leute. Andere werden gar nicht erst eingeladen. Small talk, das gibt es bei mir nicht.“ Ihren Sohn hatte sie auch mitgebracht. Bernstein hatte mir am vergangenen Abend von ihm vorgeschwärmt, bevor Harry ihn, nach kurzer, heftiger Auseinandersetzung, ins Bett geschickt hatte, den Maestro.

Der Knabe ist achtzehn, will Dirigent werden. Frau Kayser schob ihn flink neben den Maestro, und der Junge träumte ihn unnahbar verheißungsvoll aus blauen Augen an. Ansonsten saßen der total breite Bariton Bernd Weikl und alle möglichen Kritiker um Bernstein herum, unter anderem, besonders ranschmeißerisch, Herr Lesch von der ‚Süddeutschen‘, der ihm am nächsten Tag eine vernichtende Kritik schrieb. Ich geh’ bei so was ja immer schnell, aber Weikl soll, Harry zufolge, gegen vier Uhr morgens gegrölt haben: „Lennie, I love you! You want me to kill someone for you? I’ll do it. I’ll do it.“ Dann soll er Tischchen geschmissen haben.

Weil das aber nicht so gut ankam, demonstrierte er, während man ihn wegbrachte, wie man auf der Bühne fallen muss (tot oder so). Den ganzen Gang entlang hätten die Spiegel und Lüster geklirrt. John Neumeier habe geguckt wie Frankenstein. Vorher schon hatten die geschniegelten Wiener Lackaffen mich zu bewegen versucht, sie in „so aane richtige Stricherkneipn“ zu begleiten, doch hatte ich mich ins Bett verfügt.

Am nächsten Vormittag Gespräch mit Hirsch und Harry, Mittagessen im noblen ‚Schwarzwälder‘ mit Hirsch, Harry und Helen, gewürzt durch eine wüste Prügelei in der Küche, so dass Helen sagte: „Das hab’ ich hier noch nie erlebt. Das geht doch nicht. Sonst machen sie immer die Tür vorher zu. Herr Ober!“

Am Nachmittag Gespräch mit Bernstein. Mein Gott, er war so zugänglich. Aber es ist so schwierig und kompliziert. Und dann also zur – ja, es ist wohl eine sehr individuelle – Kur. Kitzbühel tief verschneit. Nacht am Bahnhof.

Teilen:

1304

Winterreise (mit Sommern) —

Teil 3 - Abfahrten, sturzgefährdet

#3.5 München 1981: Ganz am Ende

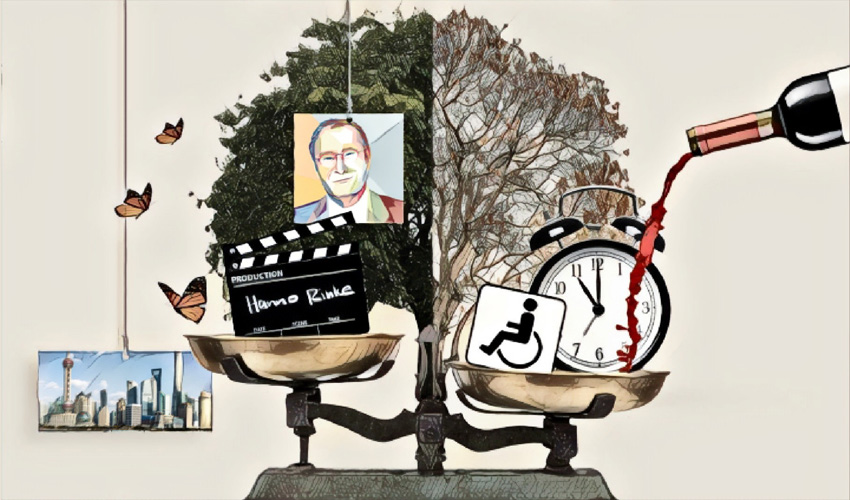

So, und an dieser Stelle beginnt der Teil des Briefes, aus dem ich schon im vorigen Abschnitt, ‚Winterreisen‘ Teil II #10 (‚Kur mit Anschlag‘), zitiert hatte.

Foto: www.gpix.at/Wikimedia

#3.4 München 1981: Ganz am Anfang#3.6 München 1991: Von Anfang an

Life is a Cabaret! Wie wahr. Mit der Einsicht lebt es sich gleich ein bischen leichter.

Liza (ja ja Fred Ebb hat’s zuerst gesagt) hatte schon immer recht. Hanno Rinke auch. Übertrieben, aber ohne Übertreibung hört ja keiner zu.

Das Leben ist eine Tragikomödie. Oder: „Wie gesagt, das Leben muss noch vor dem Tode erledigt werden.“

Ahh bei dem Titelbild haben Sie mich ja schon auf ihrer Seite bevor ich überhaupt anfange zu lesen ;p

Vor allem die Kombination aus „München – Ganz am Ende“ und Liza in der Gay-Sauna, hahaha! Großartig!

Und ich dachte immer John Neumeier IST Frankenstein! Zumindest erschafft er in seinem Hamburger Labor doch seit Jahren ziemlich seelenlose Ballettexperimente, nein?!

Wenn München 1981 schon ganz am Ende war, wo ist’s dann heute erst?

“Ein früherer Klassenkamerad schreibt mir aus Afrika, wenn man sich in Afrika unglücklich fühle, dann fühle man sich noch zehnmal glücklicher, als wenn man sich in München glücklich fühle.” Wedekind!

LOL! Super!

Ganz am Anfang. So ist das auf dem Karussell! Es kommt ja (im Blog) noch 1991 und 2001. Die Besucher wechseln, der Rummel bleibt.

Ganz am Ende ist ganz am Anfang ist ganz am Ende ist ganz am Anfang…! Gottseidank dreht sich‘s immer weiter.