‚Hier geht es um die kulturelle Heimat der bessergestellten Kosmopoliten. Sie gründet auf Bildung, Hochkultur und auf einen bestimmten Lebensstil – und der ist zumindest in den Großstädten fast überall auf der Welt zu finden. Trotzdem ist es eine exklusive Heimat: Man bleibt in den schönen Stadtvierteln wegen der hohen Preise unter sich. Man sorgt dafür, dass zumindest in den Schulen der eigenen Kinder der Lernerfolg gut, das Mittagessen gesund und die Pädagogik wertvoll ist. Und mit all dem sendet man jeden, die um ihren Platz in der Gesellschaft fürchten, ein Signal: Hier bei uns, bei den weltoffenen Weltbürgern, finden Leute wie ihr keinen Platz. Verloren, Pech gehabt!‘

Der ausgewanderte Jude wird gefragt: „Wo wären Sie denn jetzt am liebsten: im Berlin Ihrer Kindheit, im Exil in Paris, in Tel Aviv oder in New York?“, und er antwortet jüdisch-diplomatisch: „Überall ein bisschen ungern.“

„Es ist gescheit, wenn man weit weggeht“, wusste Thomas Bernhard, „und immer wieder zurückgeht. Der Wechsel ist das Wichtigste.“

Pascal sah es pessimistisch: „Heimgehen heißt sterben. Wenn du zu Haus bist, bist du tot.“ Camus machte es sich bequemer: „Meine Heimat ist dort, wo ich grad bin. Also bin ich immer zu Haus und immer daheim.“

Von der abendländischen Tradition haben doch die, die sie in pathetischen Worten verklären, selbst keine Ahnung. Schon Herder (kennt ihr auch höchstens noch als Straßennamen, ihr Fackjugöhts, was?) jedenfalls beklagte 1778: „Die Reste aller lebendigen Volksdenkart rollen mit beschleunigtem Sturze in den Abgrund hinab.“ Seither rollt das Volkslied immer noch weiter runter, im Ansehen bereits jetzt tief unterhalb von Heavy Metal und Hip-Hop. Viel höher rangieren Bach und Brahms auch nicht mehr.

DJ schlägt Mozart; Pop-Stars sind populärer als Philosophen und verdienen auch viel, viel mehr. Angebot und Nachfrage – neu ist das nicht. Nicht mal das umfassende ‚Heimatgefühl‘ der Eliten ist wirklich neu, aber doch – wie so vieles – heute deutlicher zu sehen als früher. Cornelia Koppetsch fasst es für den ‚Spiegel‘ so zusammen:

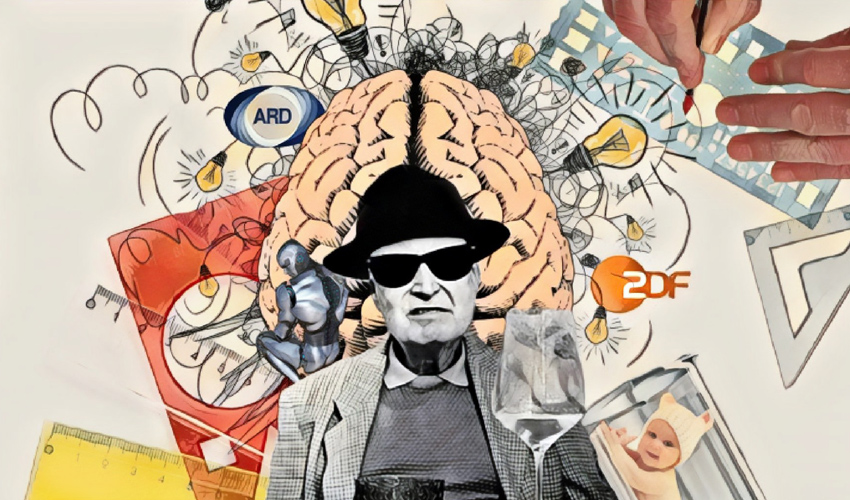

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Trotz meiner Stiftung, mit der ich ein anderes Zeichen setzen will, erkenne ich mich da ein bisschen wieder. Mehr als in der Antwort auf die Journalisten-Frage, ob ‚Poké Bowls‘ zu Deutschland gehören. Sie lautet:

‚Es ist ein hawaiianisches Nationalgericht: roher Fisch, in Scheiben gecuttet, verschiedene Favous, Toppings oder auch Premium Toppings. Liegt voll im Zeitgeist der New Wave des Clean Eating.‘

‚Wer isst das?‘

‚Foodies, die sich trendbewusst ernähren wollen. Blogger und Influencer haben immer ihr Smartphone auf dem Tisch liegen und machen Bilder von ihren Bowls. Poké ist enorm instagrammable. Wer Poké isst, der denkt nicht mehr in Schubladen und Grenzen.‘

(‚Der Spiegel‘, Nr. 16/2018)

Ist es also das, was wir brauchen? Honolulu auf dem Teller?

Na ja, ich kann das Problem wohl nicht lösen, aber nun habe ich es wenigstens angesprochen – ausgesprochen lebensgefühlig. Nie war ich ein 68er, aber jetzt bin ich der personifizierte Zeitgreis. Darum darf ich auch sagen: Manches von dem, was heute im Rap und als Installation noch den Anspruch erhebt, ‚Kunst‘ genannt zu werden, das wäre früher zu schlechteren Zeiten, die wir glücklicherweise überwunden haben, in denen es aber noch verbindliche Maßstäbe gab, als zu mies eingestuft worden, um noch als zugekotzte Scheiße durchgehen zu können. Und da wir gerade beim Rap sind: Noch ein paar Worte zum ‚Echo‘.

Großes Geschrei, weil Kollegah und Farid Bang, zwei Pöbel-Rapper, den Preis gewonnen haben. Wenn sich antisemitischer Antihomo-Quatsch so gut verkauft, dann ist das offenbar preiswürdig. Der Markt sieht alles. Dass nun die mediale Empörung groß ist, also doch nicht jeder ungestraft alles kann, finde ich fast beruhigend. Dabei ist das Übertreten von Tabus ja gar kein Auf- oder Ausbruch mehr, sondern bloß noch ein Kitzel ohne jede Gesinnung dahinter. Muss trotzdem geächtet werden. ‚Ich fick deine Mutter tot, du schwule Sau‘ darf nun mal kein gängiger Refrain sein. Für Juden wie für Moslems ist die Sau unrein. Das hat man zu respektieren. Dass eine Reihe von Künstlern jetzt ihren ‚Echo‘ zurückgegeben haben, ist vernünftig. Einen materiellen Wert hat das Ding sowieso nicht, und durch die Rückgabe kommt man wieder in die Medien. Ein doppelter Gewinn.

Ein Thema, das auch keine Ruhe gibt und die Parlamente beschäftigt, ist ‚Lebenmüssen‘, weniger eine politische als eine ethische, also eine Geschmacksfrage. Natürlich habe ich dazu auf meinem Liegestuhl im Garten wieder mal eine Meinung.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Gleich vorweg: Ich bin für Abtreibung und Sterbehilfe. So. Aber wann je habe ich eine meiner Aussagen ungeschützt im Parterre rumstehen lassen, ohne ihr ein paar Tricks mitzugeben, damit sie an all den aufgebrachten Dränglern vorbei in den Fahrstuhl nach oben steigen kann?

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Der eine hat Hunger, die andere hat Krebs, und dem Dritten hat der Friseur die Haare verschnitten. Alle drei leiden. Unser Mitleid verteilt sich sehr unterschiedlich. Verständlich. Aber das größte Problem ist immer das, das man gerade hat, und nicht das, für das man bedauert wird.

Leben möchten Personen, weil sie entweder 1.) das Leben, so wie es ist, genießen oder 2.) noch etwas vom Leben, so wie es werden soll, erwarten.

Beispiele für 1.)

a) der schöne Zustand

b) die schöne Erinnerung

c) die schöne Aussicht

Beispiele für 2.)

a) die eigene Erleuchtung

b) die Errettung der Menschheit

c) der Weltuntergang

Aber sonst: Eine schwangere Frau, die nicht schriftlich bestätigt, dass sie das Kind wirklich will, muss gezwungen werden abzutreiben. Ungewollte Kinder gibt es genug, und selbst die gewollten wachsen nicht unbedingt so auf, wie es gut für sie ist oder für die Menschheit.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Wer nicht mehr leben will, muss sofort eine Todesspritze bekommen können. Unglückliche Menschen gibt es auch genug auf der Welt. Warum immer wieder behauptet wird, es sei schön zu leben, ist mir unverständlich. Stimmt schon, es kann manchmal ganz nett sein, aber nicht leben zu müssen ist zweifellos die bequemere Möglichkeit, die ja – Gott sei Dank! – allen Lebewesen nach einer kurzen Frist auf unserer Erde für alle Ewigkeit gewährt wird.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Sehr interessant in diesem Zusammenhang die Einstellung des australischen Philosophen David Benatar. In seinem Hauptwerk ‚Better Never to Have Been‘ begründet Benatar eine streng antinatalistische Position. Benatar ist überzeugt, dass Abtreibung, moralisch gesehen, nicht nur zulässig, sondern stets geboten ist, weil so verhindert wird, dass leidende Menschen auf die Welt kommen. Die Leiderfahrungen, die jeder Mensch durchmachen muss, wird durch Glückserfahrungen nicht ausgeglichen. Jedes Leben ist so schlecht, dass es besser ist, nicht zu existieren.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Dem stimme ich zu. Aber da ist diese Neugier: Was erwartet mich hinter der nächsten Ecke? So bin ich Berge schon viel höher hinaufgestiegen, als ich eigentlich wollte. Und außerdem: Die meisten Lästigkeiten vergisst man und behält das in Erinnerung, was besonders schlimm oder besonders schön war. Geliebte Menschen, tröstliche Augenblicke, Ehrgeiz und Witz halten uns am Leben. Benatar ist komischerweise Veganer, während ich gewissen Tieren durchaus die daseinsbeendende Freude mache, geschlachtet und von mir verzehrt zu werden.

Fotos (6): Privatarchiv H. R.

Und jetzt zitieren Sie auch noch Thomas Bernhard! Der Blog gefällt mir immer besser und besser 😉

Bernhard’s (kritische) Idee von Heimat ist mir auch am nächsten. Keine Idealisierung, vielmehr ständige Auseinandersetzung und Hinterfragen.

„Jedes Leben ist so schlecht, dass es besser ist, nicht zu existieren.“ Vielleicht sollte ich Benatar doch einmal lesen. So richtig erschließt sich mir der Gedankengang bisher nicht…

Ich mag mein Leben eigentlich auch ganz gerne!

Und trotz dem überspitzten Text ist ein selbstbestimmtes Leben, und damit auch ein selbstbestimmter Tod, nicht voneinander trennbar. Eines macht nur Sinn in Kombination mit dem Anderen.

„Hier bei uns, bei den weltoffenen Weltbürgern, finden Leute wie ihr keinen Platz.“ Leider ist das nicht ganz falsch. Ich muss mich da auch manchmal an meine eigene Nase fassen. Man verliert sich all zu leicht in seinem doch so weltoffenen, Multi-Kulti, all-akzeptierendem Weltbild.

Und wieder der rosafarbene Sportanzug. Sie machen mir viel Freude Herr Rinke 🙂

Neugier ist einer der wichtigsten Gründe zu leben. Sofern es einem einigermaßen gut geht jedenfalls. Wer will schon heute sterben ohne zu wissen was morgen passiert?

Das ist ja quasi die Hauptidee jeder Soap Opera 😉

Oder sogar (fast) jeder TV-Serie. Heutzutage gibt es doch mehr binge watching auf Netflix und Co denn je.

Stimmt. Und ich will in der Regel wissen wie es weiter geht, egal wie schlecht die Serie ist. Ertappt.

Dass Benatar vegan lebt, ist doch gar kein Widerspruch. Ob man sich das eigene Leben nimmt, oder gegen seinen Willen getötet wird, ist ja dann doch ein großer Unterschied.

KFC Hühnchen wollen also gar nicht sterben?

Wie so viele Lebewesen kokettieren die Kentucky Chicks bloß mit ihrem Todeswunsch und wundern sich dann, wenn sie zwischen Messer und Gabel liegen.

Die Haare hat mir neulich auch jemand verschnitten. Ums Leben musste eher mein Friseur fürchten.