In der Pause zwischen den Akten sah ich plötzlich Herbert zwischen den Menschen. Er war allein, sein Mann war schon wieder auf einen Ärztekongress enteilt. Normalerweise laufen sie immer gemeinsam in all diese Opern zwischen Wien und Wyk auf Föhr. Ich habe Herbert allerdings ganz prosaisch im Kino kennengelernt, 1977 in Hamburg. Seither sind wir befreundet. Danach habe ich nie wieder eine Lichtspiel-Bekanntschaft gemacht.

Als genug applaudiert worden war, gingen wir zu viert um zwei Ecken: erst in die Friedrichstraße, dann unter die ‚Linden‘ und da gleich ins erste Lokal am Weg: ‚Nante-Eck‘.

Foto links: Marco2811/Adobe Stock | Foto rechts: bernd_fuelle/Adobe Stock

Im ordnungsstrengen Preußen war der ‚Eckensteher Nante‘ eine beliebte Figur, und er ist es bis heute geblieben, zumindest in Fachkreisen, zu denen die 68er deutlich nicht gehörten. Ihnen war der Biedermeier-Hippie wohl nicht politisch genug, obwohl es doch ziemlich politisch ist, rumzustehen und über alles seine schnodderigen Bemerkungen zu machen. Von manchen Berühmtheiten kennt man nur das Todesdatum. Von Nante weiß man nur das Geburtsjahr: 1803. Sein Stammplatz war ganz prominent: Ecke Königsstraße/Neue Friedrichstraße. Da würde er heute zwischen ‚Dunkin’ Donuts‘ und der ‚Pizzeria Da Vincenzo‘ lungern, gegenüber der ‚Gelateria La Luna‘ und dem Fernsehturm. Der ‚Italiener‘ rühmt sich auf seiner Homepage einer ‚Symbiose aus mediterraner Küchenkunst und exquisiter Gastronomie‘. Neueste Rezension: ‚Really really really bad food and service. It was truly disgusting! Our Coca cola was without bobbles and so on and so on.‘

Die ‚Königs‘straße war sozialistisch untragbar, sie wurde umbenannt in Rathausstraße, die gesamte historische Bausubstanz wurde geschleift; auf der einen Seite blieb es danach parkgrün. Auf der anderen Seite wurde es plattengrau: Der 185 Meter lange, 68 Meter breite Prachtklotz war ‚eines der exklusivsten Einkaufszentren der DDR‘. Allein schon die Namen der Einrichtungen sind es wert, in Erinnerung zu bleiben: der Preziosen-Standort ‚Ostseeschmuck‘, der Musikinstrumentenladen ‚Takt und Ton‘, das Feinkostgeschäft ‚Delikat‘, das Weinrestaurant ‚Morava‘, das Café ‚Rendezvous‘ und das Grillrestaurant ‚Zum Goldbroiler‘. ‚Für den Außerhaus-Verkauf waren die Ketwurst und das B300 angeschlossen‘. Von 2002 bis 2004 wurde das Monstrum grundsaniert, scheußlich blieb es trotzdem.

Foto links: Bundesarchiv, Bild 183-L0807-0018 / Junge, Peter Heinz / CC-BY-SA 3.0 | Foto rechts: Bundesarchiv, Bild 183-L0916-0009 / Junge, Peter Heinz, CC-BY-SA 3.0

Die Neue Friedrichstraße gibt es überhaupt nicht mehr. An einem namenlosen Pfad hinter Donut und Pizza steht wenigstens Gerhard Thiemes ‚Denkmal des Bauarbeiters‘, dessen fleißige Hände einst die Entsetzenspläne der Architekten in Volksrealismus umsetzten. Aber es geht auch weniger sozialistisch: In der Rathauspassage lehnt unser Eckensteher, von Thieme gegossen. Drei Kilometer westlich von seiner Plastik setzten wir uns nun in die nach Nante benannte Altberliner Destille und spülten den Operetten-Tand der goldenen Zwanzigerjahre weg.

Ich bestellte mir, wie es sich gehört, eine Hackepeter-Stulle, Herbert und Rafał aßen, etwas moderner, Riesen-Currywurst, und sogar Silke orderte den Altberliner Boulettenteller. Ich kostete: war langweilig. Nu is se schon ma volkstümlich – und wieda nüscht.

Herbert und wir fuhren an unsere unterschiedlichen Ziele, in Taxen, die Herbert wie immer altmodisch ‚Droschken‘ nannte. Unser Weg von der Mitte zum Hotel führte durch den Tiergarten. In dem soll Nante sich aufgehängt haben – es gibt darüber sogar ein Gedicht –, aber wann, das ist nicht überliefert.

Na schön, na schön. Ich werde mich nicht lange rumzieren, sondern dem ungestümen Drängen meiner Leserschaft nachgeben. Hier ist noch eine Gute-Nacht-Geschichte: Den Tag beschließe ich mit dem Auszug aus einem Brief über Berlin-Mitte, den ich am 29. Oktober 1967 an meinen Freund Harald schrieb. Damals war ich einundzwanzig und Zeuge der mühsamen Anfertigung eines Fernsehlustspiels in den Spandauer Studios des bekannten Nachkriegsfilm-Produzenten Arthur Brauner. Ich volontierte dort, um Regisseur zu werden. Bis auf Brötchenholen lernte ich allerdings nicht viel. Doch weil ich einen Pass der Bundesrepublik besaß, konnte ich zumindest, im Gegensatz zu den Westberlinern, in den Ostteil fahren, um für Arthur Brauner ein Transitvisum zu erflehen, nachdem ich zunächst das Visum für seine Polenreise im Konsulat der Volksrepublik im Grunewald abgeholt hatte. Lehrlinge, zumal ohne Vertrag, sollten damals nichts lernen, sondern sich ausbeuten lassen – im Westen. Also: Auf in die Hauptstadt der Bauarbeiter-Denkmäler!

Am Übergang brach natürlich das Grauen über mich herein. Mein Gewissen wird automatisch schlecht, wenn es eine Grenze spürt, was aber völlig nebensächlich ist, weil ich ja weiß, wie nahe selbst dem reinsten Gewissen die Scheiterhaufen der Inquisition und die Gulags Sibiriens sind.

Zagend passierte ich die Mauer. Alles war grau, barsch, feindselig. Schaudernd lenkte ich meinen Opel Kadett in Richtung Marx-Engels-, früher mal Schlossplatz.

Wie zu erwarten, verkündeten dort der am 7. September 1960 abgekratzte Wilhelm Pieck und der am 21. September 1964 verreckte Otto Grotewohl, Stalin sei ihren Seelenattrappen gnädig – um 11.23 Uhr die drei einzigen Werte des Sozialismus: „Dekadenz, Morbidität und Laszivität“, wozu die Tribünen unter dem Jubel der ,Eingesperrten Deutschen Jugend’ barsten. Das fanatische Toben von allen Alten Pionieren ging mir an die Nieren, aber ich sang tapfer „Rot Front marschiert“, verscheuchte den Spuk und tat so, als stünde das Schloss noch da, wo nichts war. Trotzdem grässlichte ich mich ziemlich und parkte irgendwo abseits des kuppellosen Doms, weniger wegen des Doms als um des Abseitigen willen. Das Zeughaus ist Unter den Linden das letzte Haus vom Brandenburger Tor aus, also von Charly Marx und Freddy Engels ihrem Platze aus das erste auf der rechten Seite.

Dreimal umkreiste ich den verlotterten Barockbau, bevor ich den richtigen Eingang für die Transvestitenerteilung fand: Die entsprechende Stelle war auf dem Flur ganz, ganz hinten, aber das ist natürlich relativ, weil von hinten ja hinten vorn ist.

Es war also nicht weiter schlimm im Zeughaus, ich brauchte nicht mal zu zeugen. Ich wurde nur zusammengeschlagen, ausgepeitscht und bekam alle erforderlichen Stempel.

Danach konnte ich jedoch meine Leidenschaft Plätzen und Straßen gegenüber nicht eindämmen. Ich tobte deshalb die Linden herunter, aber wo waren die denn? Auf dem Straßenschild stand ,Unter den Linden‘, es hätte genauso gut ,Über den Palmen‘ drauf stehen können. In dieser Gegend, weiß der Kundige, steht seit 1933 nichts Wahres mehr auf all den Schildern, Transparenten und Tafeln, für die sogar die Bäume umgehauen wurden.

‚Solang’ noch untern Linden die alten Bäume stehn,

kann nichts uns überwinden: Berlin bleibt doch Berlin.‘

Diese von Walter Kollo bis Paul Lincke und vom Funkturm bis zum Tierpark Friedrichsfelde immer noch mauersprengend gern gehörte Weise ist so komisch wahr: Die alten Bäume stehen nicht mehr; Berlin ist überwunden, und nu jibt es ooch noch zwee davon. Aber das trotzige „Doch“ wies ja bereits darauf hin, dass sich der Autor der Zeilen nicht ganz sicher war.

Tränenüberströmt vom wütigen Zugwind stemmte ich mich bis zur Friedrichstraße an Fassaden entlang, die nur dann schön waren, wenn sie weg waren: Da konnte man sich wenigstens noch was hinträumen. Ich ging die Friedrichstraße, eher das, was davon übrig ist, bis zur Französischen, lief wieder an den Kirchtrümmern mit dem großen Bau dazwischen vorbei, da, wo ‚U-Bahn Mitte‘ steht, aber nicht ist. Die Treppe nach unten ist vergittert. Sie sind auf dem Platz am Restaurieren. Ich habe im Stadtplan nachgesehen, was da mal war. Es muss der Gendarmenmarkt sein. Diesen Verdacht sehe ich dadurch bestätigt, dass es dort genauso viele Gendarmen gibt, wie Linden unter den Gleichnamigen.

Ich stieß unbeirrbar auf die Leipziger, ging zum Spittelmarkt, den Eduard Gaertner recht frohgemut gemalt hatte, um dort die letzte Bestätigung zu finden, und ich fand sie. Auf dem Spittelmarkt gibt es kein Spittel! Nun habe ich die Sowjetische Besatzungszone endgültig durchschaut: Da gibt es gar nichts von dem, was es behauptet zu geben. Zufrieden und enttäuscht trottete ich zum Dom zurück, alles ziemlich abscheulich: dreckig, verkommen, hoffnungslos. Falls es in diesem Viertel jemals nicht nur lebendig, sondern auch schön gewesen sein sollte, dann muss da aber viel Pracht versunken sein.

Unterwegs raunten mich prompt wieder zwei junge Einheimische wegen Intershop-Zigaretten an. Bedauernd machte ich ihnen Clara Zetkin, dass ich abgezähltes Geld und selbst keine Zigaretten hätte. Selbst meine Hosen erweckten ihre Begehrlichkeit, aber sie waren in ihrem Klassenbewusstsein perfekt genug geschult, um einzusehen, dass ich den Grenzbeamten nicht gut im Schlüpfer würde gegenübertreten können. Ich fragte sie dann aber doch neugierig, woran sie denn erkannt hätten, dass ich aus dem Westen sei (schließlich trug ich kein Chanel-Kostüm). „Am Blick“, sagten sie, und im Tonfall ihrer Antwort lag die Dummheit meiner Frage.

Am Blick. Ich kann zu wenig Englisch, viel zu wenig Französisch und nur das Notwendigste in Italienisch. Aber Blick – die Sprache muss ich unbedingt lernen, wenn aus mir noch was werden soll.

In allen vier Sprachen habe ich mich zufriedenstellend weiterentwickelt, kann ich mehr als fünfzig Jahre später (selbst-)zufrieden feststellen. Gute Nacht!

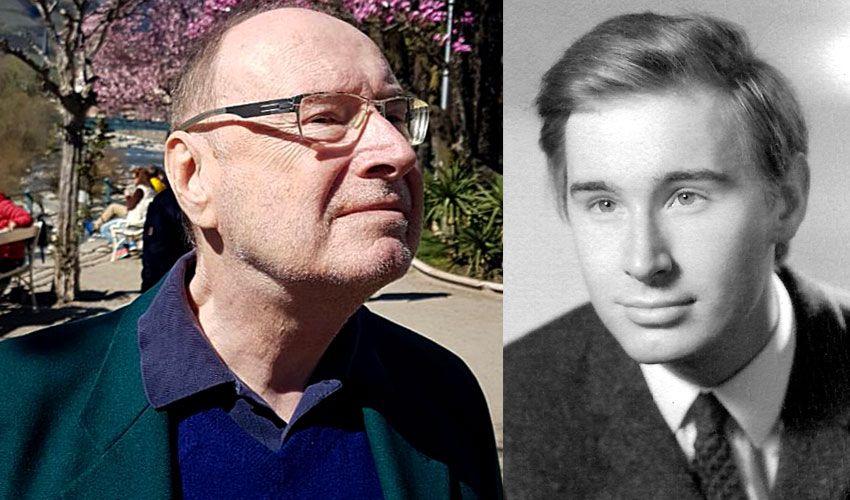

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

#1.4 Kultur im Beutel, Schwank in der Oper#1.6 Im Hinterhof neben der Abfalltonne

Oh wie ungewöhnlich, ich glaube ich habe noch nie eine Bekanntschaft im Kino gemacht.

Die meisten Menschen können nicht mit Sprache umgehen. Oder zumindest hakt es in der Regel wenn es vom Monolog in einen Dialog übergehen soll. Ist es nicht so?

Wahre Worte!

Wie George Bernard Shaw mal sagte: „Das größte Problem bei Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattfand.“

Ich mag dieses Zitat ja sehr: Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben 😉

„Lehrlinge, zumal ohne Vertrag, sollten damals nichts lernen, sondern sich ausbeuten lassen.“ Das wären dann heutzutage wohl die Praktischen kanten.

Hahahaha, ich hoffe das war ein Autocorrect-Schnitzer 😂

Ich hab Berlin nie viel abgewinnen können. Mein letzter Besuch ist allerdings auch schon 14 Jahre her. Vielleicht muss ich der „Arm aber sexy“-Stadt doch nochmal eine Chance geben…

Ich lebe in Berlin und liebe die Stadt. Aber die Erlebnisse aus dem ehemaligen Ostteil klingen trotzdem völlig fremd. Schon spannend wie sich eine Stadt entwickelt…

…und ich habe zumindest von Nante noch nie gehört. Eigentlich schlimm wie wenig man die Geschichte seiner eigenen Stadt kennt.

Ich wohne in München und habe auch immer das Gefühl, dass sich die Touristen besser auskennen als ich. Jedenfalls was Sehenswürdigkeiten und Stadtgeschichte angeht.

Nach Wilhelm Buschs Erkenntnis: „Schön ist es auch anderswo, und hier bin ich sowieso.“

Hahaha, Busch funktioniert irgendwie immer als richtige Antwort 🙂 Wie wahr, wie wahr!