Satt fuhren wir von Frohnau, wo ich wohl gezeugt wurde, in die Innenstadt West, dahin, wo für mich das Zentrum der Welt war, als Kind sowieso, und eigentlich bis 1995. Dann schob sich in meiner Wahrnehmung langsam Unter den Linden/Ecke Friedrichstraße vor Ku’damm/Ecke Joachimsthaler. 2014 hat der Senat der Straße auch noch das ‚H‘ geraubt, und seither handelt es sich, als Zugeständnis an die Bildungslosen unter unseren Mitbürgern, um die ‚Joachimstaler‘ Straße. Klee-Allee wäre übrigens auch einfacher als Clay-Allee.

In meiner ‚Grammophon‘-Zeit übernachtete ich wie auch meine Eltern, wenn sie in Berlin waren, immer im ‚Kempinski‘, vom Joachimst(h)al einen Block weiter in Richtung Halensee, später entdeckte ich auf Empfehlung von Freunden die Pension Dittberner, noch ‚halenseenäher‘ den Ku’damm rauf. Bei Frau Lange im ‚Dittberner‘ war es nicht nur billiger, sondern auch lustiger, und sogar mein Zimmer, Nummer 4, war größer als die ‚Kempi‘-Einheitszimmer. 2014 schloss Frau Lange die Tür für immer zu, und wir zogen um nach Mitte ins ‚Dude‘. Als Silke da im vergangenen Herbst Zimmer bestellen wollte, wurde ihr am Telefon nicht die gewohnte Höflichkeit zuteil: Das ‚Dude‘ hatte den Besitzer gewechselt, und wir wechselten das Hotel. Flapsigkeit braucht sich Silke nicht gefallen zu lassen, nicht mal fernmündlich. Das ‚Sofitel‘ an der Ecke Ku’damm/Joachimstaler, in dem wir seither absteigen, ist nun wieder ein großer Kasten, was für Rafał den Vorteil bietet, dass er den Wagen bloß vor den Eingang fährt, einem der dafür Zuständigen, mit dem er sich längst duzt, den Schlüssel in die Hand drückt und dessen gerade in der Nähe stehendem Kollegen, mit dem Rafał sich ebenfalls duzt, mittels Mund und Händen mitteilt, auf welches Zimmer der Träger mit seinem großen Karren welches Gepäckstück bringen soll, sobald Rafał das selbst am Empfang erfahren hat.

Dieses Mal bekam ich ein Zimmer im zehnten Stock mit Blick auf die Gedächtniskirche, Rafał hatte das Zimmer direkt daneben. Das wäre praktisch, wenn ich tagsüber einen Schwächeanfall bekäme und im Fallen noch gegen die Wand klopfen könnte. Nachts würde es mir nichts nutzen.

So von oben auf die Gedächtniskirche herabzusehen, ist für einen Berliner ja ein gottähnliches Gefühl. Nur eine Krähe hat es noch besser: Sie kann um den Turm herum fliegen. Während ich erst den Ausblick genieße und dann die Breite des Bettes, habe ich bis zur nächsten Verabredung noch ein bisschen Zeit. Darum gibt es jetzt einen kurzen filmischen Querschnitt durch zwölf Jahre Berlin.

Danach möchte ich nun nicht ganz abrupt ins Jetzt zurückkehren, sondern die Reise vorher noch mit einem Brief unterbrechen. Aus Berlin habe ich so oft und so viel geschrieben – insgesamt weit mehr als tausend Seiten – dass ich mich schwer damit tue, etwas Exemplarisches auszuwählen. Pause. Na schön, ich nehme einen Ausschnitt aus der ‚Dittberner‘-Zeit vom Spätherbst 2003. Die Passage schildert meinen Gang vom Olivaer Platz bis zur Gedächtniskirche und wieder zurück.

Ich bin selbstkritisch genug, um zu wissen, dass mir Thomas Gottschalks Frisur nicht stehen würde. Trotzdem wollte ich meine wenigen Haare nach dem Waschen föhnen. Erstens bilde ich mir ein, dass die so entstehende Duftigkeit den Anschein erweckt, sie seien noch vorhanden, und zweitens ist es leichtsinnig, Ende November mit nassem Schopf, egal wie dicht, auf die Straße zu gehen. Mit Hirnhautentzündung ist nicht zu spaßen.

Mit einem Föhn, der krächzt, als habe er Keuchhusten, und einem dabei in aufwallender Glut die Haare versengt, auch nicht. Zugegeben, er war mir vor dem Einpacken auf die Kacheln des Badezimmerbodens entglitten, aber für etwas robuster hatte ich ihn doch gehalten.

Feuchtköpfig trat ich auf das Pflaster. Ich schlenderte den Kurfürstendamm entlang, der Himmel war blau, die Straße breit, die Platanen blattlos und die Läden kundenleer. Ich sah die vielen Kleider in den vielen Schaufenstern, und Silke kam mir wieder in den Sinn.

‚Die Idee von‘ – das ist es. Die Idee von Kaviar, von Porsche, von Gucci. An diesen Schaufenstern vorbeigleiten in der beruhigenden Gewissheit, dass es das alles gibt und ich nicht gezwungen bin, es zu kaufen. Betrachten, ohne besitzen zu wollen: Dies gilt als eine Definition von Liebe. Aber Gier ist ein starker Motor. Ich kann nicht mitreden. Ich kann mir den Luxus leisten, mir all das nicht leisten zu müssen, was ich mir leisten könnte. Ich habe nicht einmal genügend Geltungssucht, um so berühmt zu werden, wie ich mir schmeichle, dass es meine Fähigkeiten erlaubten. Was Verona Feldbusch kann, brauche ich mir nicht herauszunehmen. Enzensberger hat den ‚neuen’ Luxus als vom Geld unabhängig definiert: Ruhe, Raum, Sicherheit und Zeit. Das alles habe ich. Ich lebe im stillen Privatweg in vielen Zimmern, mit zuverlässigem Wachdienst und ohne Wecker. Aber in dieser Aufzählung ist nur der nicht vorhandene Wecker umsonst. Und nimmt man diesen symbolischen Wecker für den Zwang, sich einer Institution unterzuordnen, also aufstehen zu müssen, dann ist nicht mal dessen befreiende – oder stabilisierende – Abwesenheit geschenkt: Für lau gibt’s nich’.

Aber vielleicht für Geld?

Ich habe in meinem unergründlichen Kleiderschrank ein kamelhaarfarbenes Kaschmirsakko wiederentdeckt. Es ist lang, würdig und zerknautscht.

Ich könnte doch nachher zur Vernissage von Marios teilweise unwägbaren, meist abstrakten Bildern mein dieser Ausdrucksweise entsprechendes, feines, mildes Kaschmir durch einen harten, schwarzen Rollkragenpullover und eine grobrippige, schwarze Kordhose modisch konterkarieren.

Einen schwarzen Rollkragenpullover aus fragwürdigem Material hatte ich mir mal am Gänsemarkt gekauft, weil ich Othmarschen leichtsinnig-luftig verlassen hatte und nun an der Alster etwas für den Hals brauchte. Ich behielt die preisgünstige Ware gleich im Laden an, fröstelte nicht mehr und nahm mir vor, den Pullover nie wieder ohne T-Shirt drunter zu tragen, weil meine an sich robuste Haut gegen das Material doch mit einem gekränkten Juckreiz rebellierte. Optisch blieb ich sorglos: Unterhalb so sichtbar teurer Jacken, wie ich sie von Pali vermacht bekommen habe, traut sich niemand eine Polyester-Textilie zu vermuten.

Eine schwarze Kordhose besitze ich nicht (mehr?).

Man muss immer unten anfangen. Wenn man bei ‚C&A‘ nichts findet, kann man immer noch zu ‚Peek & Cloppenbur‘ gehen, und wenn da nichts ist, kann man es bei ‚Armani‘ versuchen oder sich die Klamotten aus dem Kopf schlagen.

‚C&A‘ bot die zu erwartende Enttäuschung, für ‚Peek & Cloppenburg‘ reichte die Zeit nicht mehr, sie war sogar knapp, ein laut Enzensberger unluxuriöser Zustand.

Der Grund für meinen Mangel am Luxusgut Zeit lag darin begründet, dass ich einige Minuten im Kaufhaus Wertheim verschwendet hatte. ‚Wertheim‘ war mal ein glanzvoller Name und Berlins prächtigstes Kaufhaus gewesen, damals am Leipziger Platz: fürwahr ein Konsum-‚Tempel‘. Wertheim wurde, wie sich jeder, der es nicht ohnehin weiß, denken kann, ‚arisiert‘, als den Deutschen nichts Besseres mehr einfiel, als die Nazis erst zuzulassen, sie dann zu bejubeln und schließlich vom Anfang der Judenverfolgung bis zum fehlgeschlagenen Endsieg in den Taumel geistiger Umnachtung zu verfallen.

Die SED, auch nicht faul, fand den Abriss des Kapitalistensymbols Wertheim fast ebenso erhebend wie die Niedermetzelung des feudalistischen Schlosses. Beide Gebäude waren noch ziemlich gut erhalten gewesen, aber so etwas ist für Symbole einer gegnerischen Ideologie eher von Nachteil.

‚Wertheim‘ am Kurfürstendamm hat seinen traditionsträchtigen Namen und ansonsten Strumpfhosen und Haushaltswaren anzubieten. Einen Kilometer weiter östlich steht das KaDeWe als heute das, was Wertheim mal war. Bis dorthin schien es mir nicht örtlich, aber zeitlich zu weit, doch als ich die Plastiktüte mit meinem neuen Föhn in Empfang nahm, sah ich am Aufdruck, dass das bescheidener gewordene Wertheim genauso wie das protzige KaDeWe zum Karstadt-Konzern gehört.

Erleichtert über die alles verschlingende Gerechtigkeit der sozialen Marktwirtschaft, strebte ich nun zügig dem ‚Palace‘-Hotel entgegen, was ungeschickt von mir war: Ich wäre besser langsam gegangen, denn ich lief in die verkehrte Richtung. Harry hatte meine vage Vorstellung davon, wo sich dieses Hotel, in dem ich sogar – nur oder auch – einmal übernachtet hatte, befände, um die Mitteilung ergänzt: schräg gegenüber vom ‚Interconti‘. Sein ‚schräg‘ ist nicht mein ‚schräg‘. Ich war von der Nürnberger Straße aus, das ‚Interconti‘ anpeilend, nach rechts gelaufen, aber ich hätte links lang gemusst, weil sich das ‚Palace‘-Hotel dem ‚Interconti‘ genauso schräg gegenüber befindet wie Hamburg Cuxhaven.

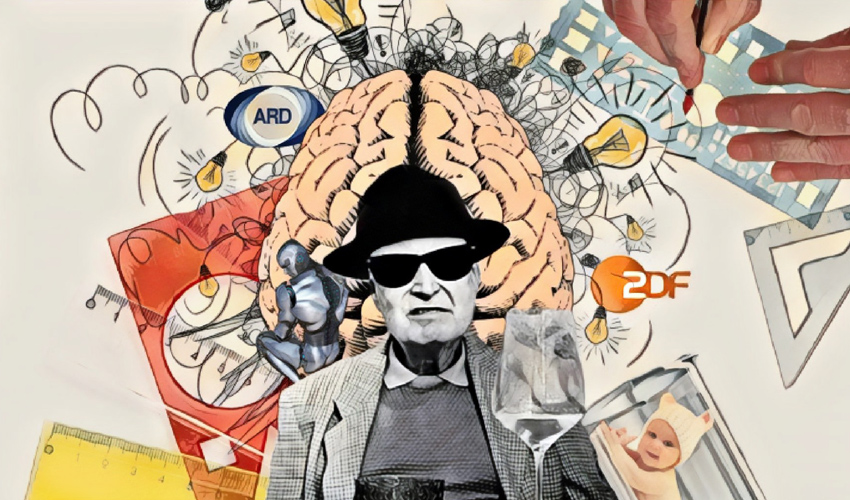

Foto: Olga Polishko/Shutterstock

Gibt es denn irgendjemanden, dem Gottschalks Frisur stehen würde? Also so ganz un-ironisch? Ich zweifle 😉

Ich mochte Gottschalk zwar nie sonderlich, aber immerhin ist er nicht so glattgebügelt und angepasst wie viele der jüngeren Moderatoren. Dass momentan nicht mal im TV bzw. unter den Künstlern Menschen „anders“ sein dürfen, erschreckt schon ein bischen.

Oh wow, die Videoausschnitte aus den 70ern und 80ern sind klasse. So kenne ich Berlin gar nicht. Interessante Einblicke.

So wirklich viel sieht man ja gar nicht, aber die Mode(!) und der Vibe(!) haben sich schon ein wenig verändert.

Gottseidank gibt es das KaDeWe noch. Man kann es mögen oder verteufeln, aber wenn die Straßen nur noch mit H&M, Douglas, Starbucks und Co. zugepflastert sind wird man sich wehmütig an Wertheim etc. erinnern.

Das ist leider doch heute schon ziemlich so…

Die Zeit der Fachgeschäfte ist schon lange vorbei. Mittlerweile kauft man doch eh nur noch bei Amazon oder in einem dieser Massenläden. Super schade, aber ich glaube nicht, dass man das nochmal umkehren kann.

Ich persönlich versuche einfach wieder mehr Qualität statt Quantität zu kaufen. Vielleicht hilft es wenigstens ein klitzekleines bischen.

Und der Nabel der Welt ist (selbstverständlich) Berlin?

Selbstverständlich!

Ich lese immer Hamburg soll viel spannender sein… was denn nun?!

Spannend ist, was man daraus macht. Ich mach mir mehr aus Berlin.

Völlig ihrer Meinung. Am Ende ist’s wohl eh eine Mischung aus eigenen Erwartungen, persönlichem Geschmack und den Menschen, mit denen man sich umgibt. Ich würde auch Berlin vorziehen, aber jedem selbstverständlich das Seine. Man muss auch nicht alles in ein Ranking packen…

… meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad …

Allet Jut. Danke. Spass.

„ ‚Wertheim‘ war mal ein glanzvoller Name und Berlins prächtigstes Kaufhaus gewesen, damals am Leipziger Platz: fürwahr ein Konsum-‚Tempel‘. Wertheim wurde, wie sich jeder, der es nicht ohnehin weiß, denken kann, ‚arisiert‘, als den Deutschen nichts Besseres mehr einfiel, als die Nazis erst zuzulassen, sie dann zu bejubeln und schließlich vom Anfang der Judenverfolgung bis zum fehlgeschlagenen Endsieg in den Taumel geistiger Umnachtung zu verfallen.“

Grandios und trefflich in einem Satz zusammengefasst was die deutsche herdentriebartige Verirrung betraf – eben Umnachtung!

Ich erinnere mich an Dein Outfit, 😉 Mariöle