Nachdem das Gepäck in unseren ‚Dude‘-Räumen verstaut war, fuhr Rafał mich zu Tim Lienhard. Wikipedia nennt ihn ‚Reporter, Autor und Produzent‘. Er wohnt, wie sich das gehört, in einer schmucken Altbauwohnung. Es gab geistreiche Gespräche, appetitliche Happen, trockenen Weißwein und so viel zu bereden, dass ich Rafał fernmündlich bat, mich später als vereinbart wieder auf die Straße zu bringen.

Foto: Sven Petersen/Fotolia

Danach war Freizeit. Jeder ging seinen Interessen nach, was Rafał zum Nollendorfplatz, Silke zum Boutiquenbummel und mich zum Nachdenken brachte, na ja: vordenken. Sich rechtzeitig auszumalen, wie etwas ablaufen könnte, ist im Alter oft hilfreich, um angemessen zu reagieren. In der Jugend hofft man ja immer, dass man auch mit Überraschungen klarkommt. Aber jetzt? Unvorbereitet in eine Situation zu geraten, das passiert ja immer noch. Dann das Richtige zu tun, steigert den Selbstapplaus und macht Vorfreude auf weitere Unwägbarkeiten; Gott sei Dank, denn die nächste Katastrophe kommt bestimmt. Dabei wird dann jede Unannehmlichkeit forsch ‚eine Herausforderung‘ genannt, vom Englischen ‚challenge‘; wir sagten früher ehrlicherweise: „Das ist Scheiße.“ Aber dieses Wort ist ohnehin etwas aus der Mode geraten. Darsteller in Fernsehserien pöbeln bei Misslichkeiten jetzt lieber mit „Fuck!“. Die deutsche Fäkalsprache wird durch einen angelsächsischen Sexbegriff ersetzt. Von der Kleinkindphase in die Pubertät. Zweifellos ein Fortschritt.

Foto: Privatarchiv H. R.

Für den Abend waren Peter und Winfried im ‚Biberbau‘ vorgesehen. Peter kenne ich, weil er bei den Berliner Festwochen für Karten und Empfänge zuständig war. Winfried kenne ich, weil er einer meiner Vorgänger bei Roland war und Peters Partner ist. Den ‚Biberbau‘ kannte ich nicht. Er sieht von außen aus wie die Gaststätte einer Neubausiedlung, ist aber innen sehr rustikal: Fachwerk und so. Ich vertraue gern meinem Instinkt, um mir zu beweisen, dass ich einen habe. Und meistens ist das Ergebnis zumindest in Ordnung. Ich gucke mir vorher auf dem Bildschirm Fotos an, lese Beurteilungen und studiere die Speisekarte. Wahrscheinlich bin ich in dieser Beziehung kein krasser Außenseiter: Alle machen das so. Aber! Meinen Instinkt habe nur ich, und weil uns Menschen – im Gegensatz zu Wildgänsen und Wespen – der Instinkt abgesprochen wird, bin ich bereit, meine Erleuchtungen einen ‚sechsten Sinn‘ zu nennen.

Foto links: gemeinfrei/pixabay | Foto rechts: JDM Photo/Fotolia

„Als einen Instinkt oder Trieb bezeichnen wir ein im Ganzen spontan aktives System von Verhaltensweisen, das funktionell genügend einheitlich ist, um einen Namen zu verdienen“1, schreibt Konrad Lorenz. Alles, was einen Namen verdient, verdient es auch, eingeordnet zu werden, und da kommt die Küche des ‚Biberbaus‘ in eines der oberen Fächer, würden Wespen sagen. Wir speisten gut, redeten angeregt, und dann war der Tag um, jedenfalls für mich.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Der nächste Tag war der 17. Mai, und mit diesem Datum verknüpfe ich zwei Erinnerungen. Meine Großmutter starb am 17. Mai 1976. Schon an ihrem Geburtstag im Jahr zuvor hatte sie im Garten des ‚Schlosshotels Gehrhus‘ gesagt: „Nun lasst uns darauf anstoßen, dass ich den nächsten Geburtstag nicht mehr erleben muss!“ Ich war ziemlich erschrocken. Für mich war diese Aussage unvorstellbar. Aber ihr Berlin war nicht mein Berlin. Ihres war untergegangen, und mit 94 hat man auch kaum noch Weggefährten. Sie war gleichzeitig schwärmerisch und pragmatisch. Pflichtbewusst, gefühlskalt, gefallsüchtig. Ich mochte sie sehr und träume heute noch von ihr. Ihre Behauptung, sie stünde mir näher als meine Eltern, traf eine Zeit lang vielleicht sogar zu, aber dass sie damit vor meinen Eltern auftrumpfte, war doch reichlich undiplomatisch. Aber dann spielte ich besser Klavier als sie und brütete Triebwünsche aus, mit denen ich ihr nicht kommen durfte – obwohl, wer weiß? Als ich auf dem Weg in die Kirche sagte: „Oma, das mit Adam und Eva, das ist doch nicht wirklich passiert, das ist doch ein Gleichnis“, war sie sofort bereit, ihr Bild umzustellen: „Ach, lehrt die Kirche das jetzt so?“, fragte sie bloß. So hat sie den Kaiser, Hindenburg, Hitler und Adenauer akzeptiert. Hat man es gut, wenn man so wandlungsfähig ist? Einfühlsam war sie trotzdem nicht. Einmal hatte ich auf dem Weg zum Hochamt Schluckauf. Da herrschte sie mich an: „Hör sofort auf! Weißt du nicht, dass der Papst daran gestorben ist?“

Bild links: gemeinfrei/Wikimedia Commons | Bild Mitte: gemeinfrei/pngimg.com | Bild rechts: gemeinfrei/Wikimedia Commons

Dass ich mich an das Todesdatum meiner Großmutter so genau erinnere, liegt daran, dass dem 17. Mai in meiner Aufbruchsphase eine besondere Bedeutung zukam. Damals heirateten Schwule noch nicht. Im Gegenteil: Für ‚widernatürliche Unzucht‘ kam man zwar nicht mehr ins KZ, aber im Gefängnis konnte man durchaus landen. Der entsprechende Paragraf im Strafgesetzbuch war der § 175, deshalb wurden Männer, die ihr eigenes Geschlecht reizvoll fanden, im Volksmund ‚Hundertfünfundsiebziger‘ genannt, und daraus wurde dann, noch verschlüsselter: „Der ist ein siebzehnter Mai!“ (17.05.). Bei unseren Berlin-Aufenthalten griffen Harald und ich das Spottgedicht meiner Cousinen auf:

Deideradei,

heut feiert die andre Partei

mit Wonne den 17. Mai.

Foto: icsnaps/Shutterstock

Ende der Sechzigerjahre gehörte es zum allgemeinen Homobild, dass Schwule „Huch“ schrien, wenn die Trambahn bremste, am liebsten in Frauenkleidern auftraten und sich bewegten, als ob sie auf Götterspeise liefen. Dass ich so einer nicht sein wollte, hat mich lange Zeit daran gehindert, mir meine ‚Neigung‘ einzugestehen. Die 68er waren dabei auch keine Hilfe. Sie benutzten Frauen so, wie es sich kein braver Bürger getraut hätte. Nein, so wie die wollte ich genauso wenig sein. Und das klorelevante dritte Geschlecht war damals ja noch lange nicht erfunden. Tatsächlich aber habe ich durch meine Triebrichtung niemals Anfeindungen oder Nachteile erlebt, weder beruflich noch privat. Ich habe mich allerdings durchgehend in Milieus bewegt, in denen es nicht üblich war, ‚Schwuchteln aufa Fresse zu hauen‘.

Foto links: Sissypansy, Pansy Faggotte sissy male 1, CC BY-SA 3.0 | Foto rechts: Daniel Tadevosyan/Shutterstock

Den Tag verbrachte ich bei ALEKS & SHANTU, meiner Agentur, die dem Thema der Gleichgeschlechtlichkeit außerordentlich aufgeschlossen gegenübersteht, eigentlich sogar mittendrin. Ihnen verdanke ich den Aufbau meiner Homepage und die Beruhigung, dass all meine Filme jetzt digital gespeichert sind. Früher habe ich meine Filme im Bankdepot gelagert, wenn ich längere Zeit nicht in Hamburg war. Jetzt habe ich permanenten Zugriff. Das ist ein Fortschritt wie vom Holzhammer zur Narkose.

Fotos (6): R. S./Privatarchiv H. R.

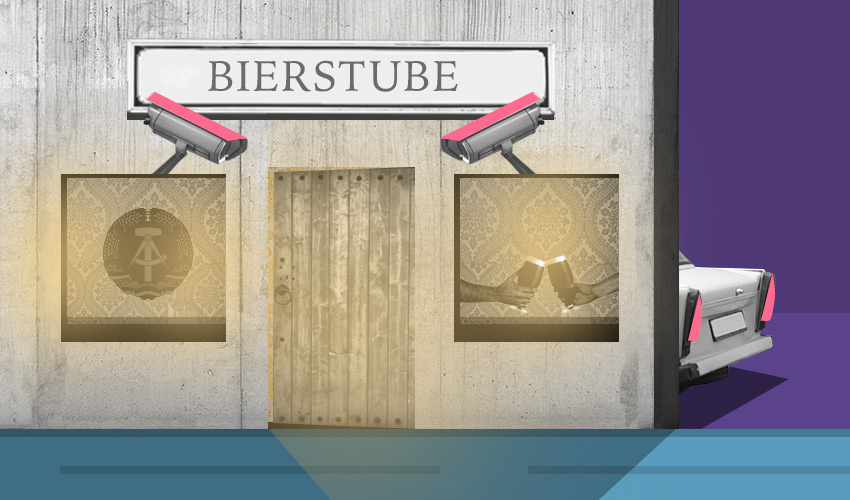

Am Abend trafen wir Nikolaus im ‚Alten Zollhaus‘, pünktlich wie immer. Unser aller Zuverlässigkeit wirkt vielleicht pedantisch auf Außenstehende, aber sie gehört zu unserem Markenkern. Nikolaus ist mecklenburgischer Pfarrerssohn. Er fand sich ungeeignet für die DDR und die DDR ungeeignet für sich. Stattdessen hatte er seiner Familie die Ausreise ertrotzt. Ein paar Monate später fiel die Mauer. Pech. Er hat meine Texte und CD-Hüllen illustriert und er gestaltete die Wiedererkennungsembleme meiner Filme.

Foto: Uli Herrmann, Altes Zollhaus, Weingarten – panoramio, Lichtstimmung von Aleks & Shantu GmbH, CC BY-SA 3.0

Wir saßen draußen, am Landwehrkanal: Kreuzberg mit Grunewald-Atmosphäre. Das Essen war gut und teuer; die Gespräche waren gut und umsonst. Vielleicht ist mein ganzes Leben umsonst. Vielleicht dient es einem höheren Ziel. Ich lerne noch. Inzwischen aber, wie ganz zu Anfang, wieder in der Theorie. Für die Praxis ist jetzt Rafał zuständig.

Fotos (6): H.R./Privatarchiv | Titelillustration mit Bildern von Shutterstock: rawf8, Rostik Solonenko, vectorlight, JFunk, koosen

1 ‚Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie.‘ 1950

Schockierende Trinksprüche sind ja generell die besten. Alle anderen erträgt man in der Regel nur Dank dem folgenden Getränk.

In dem beschriebenen Fall wäre ich wahrscheinlich auch erstmal schockiert gewesen. Aber Recht hatte sie wohl auch. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein.

Pedantische Menschen sind bei mir zumindest wenn es um Verabredungen geht gern gesehen.

„Schwuchteln auf die Fresse zu hauen“ kann einem in so ziemlich jedem Milieu passieren. Da braucht man nur mal am Abend auf der Strasse an die falsche Person zu geraten. Davon abgesehen, verstehe ich grundsätzlich nicht, was an femininem Auftreten anstößig wäre. Außer halt man findet alles Feminine, alles Weibliche, alle Frauen minderwertig.

Es stimmt aber doch trotzdem, dass vor 40 Jahren, als die LGBTQ-Community noch viel weniger sichtbar und viel weniger akzeptiert als Heute war, vor allem die Klischees in den Köpfen (sowie in den Medien) präsent waren.

Stimmt wohl beides. Ich schließe mich aber der Meinung an, dass die Verachtung, die „tuckigen“ Schwule entgegenschlägt, im Grunde schlicht und einfach mit der Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft zu tun hat. Alles was weiblich ist wird als Schwäche betrachtet.

Frauenfeindlich ist wohl nicht die ganze Gesellschaft, sondern eine Reihe von Männern. Nachgemachtes (wie Männer in Frauenkleidern) war schon immer gut für flachen Kommödien. Seit Schwulsein weniger verboten ist, sind mir auch weniger Jubeltrinen aufgefallen. Sowieso ist mir ein gekünsteltes Lachen lieber als ehrlicher Fußtritt.

Differenzieren muss man natürlich immer, aber ich glaube es gibt ein größeres Problem als mit einer „Reihe von Männern“. Hier übrigens ein interessanter ZEIT-Artikel zum Thema: https://www.zeit.de/kultur/2017-11/sexismus-frauenfeinlichkeit-misogynie-kate-manne

„Frauenfeindlichkeit“ scheint mir auch im ZEIT-Artikel das verkehrte Wort zu sein: Missachtung, Gefühl der Überlegenheit, mangelnes Einfühlungsvermögen, Überheblichkeit – aber „Feindschaft“?

Ach der Lustgarten, der Dom, eigentlich die ganze Museumsinsel ist eine meiner liebsten Ecken in Berlin!

Ein gut gelebtes Leben ist nie umsonst 😉

Die Frage ist ja einfach umsonst für wen, umsonst für was? Habe ich mein Leben erfüllt gelebt? Habe ich anderen Menschen Freude gegeben? War ich der Gesellschaft hilfreich? Alles eine Frage der Perspektive…

Im Text ist der Begriff ja ein Wortspiel zwischen umsonst (ohne Bezahlung) und umsonst (vergeblich).

Marianne Gerske hat recht: Ein gut gelebtes Leben ist nie umsonst: es kostet große Anstrengen.

Der Papst ist am Schluckauf gestorben? Welcher?

https://www.sodbrennen-welt.de/vip/vip_06.htm

Noch besser gefällt mir ja diese Spiegel-Passage:

„Zu den jahrhundertealten Traditionen nach dem Tod eines Papstes gehört die Einbalsamierung seines Leichnams, um diesen für mehrere Tage ausstellen zu können und ihn für die Nachwelt zu erhalten. Ursprünglich wurden dem Körper zu diesem Zweck die inneren Organe entnommen und das Blut durch eine konservierende Flüssigkeit ersetzt. Aber diesmal folgte Papst-Leibarzt Riccardo Galeazzi-Lisi nicht der bewährten Methode, sondern wandte ein neues Verfahren an, für das der Körper nicht geöffnet werden musste. Die Konservierung sollte mit Hilfe von Kräutern und ätherischen Ölen erreicht werden, die über mehrere Stunden einwirken mussten. So kam es, dass der Leichnam in Castel Gandolfo zeitweise in Klarsichtfolie gehüllt aufgebahrt wurde, damit die Wirkstoffe besser einzogen. Allerdings verlieh das Cellophan dem toten Papst einen ganz und gar unwürdigen Anblick. Zudem erwies sich die neue Einbalsamierungsmethode als kompletter Fehlschlag. Wegen des entsetzlichen Verwesungsgeruches fielen Wachen am aufgebahrten Leichnam reihenweise in Ohnmacht und mussten in immer kürzeren Abständen ausgetauscht werden. Während der Überführung waren aus dem päpstlichen Leichenwagen mehrfach Geräusche zu hören – Verwesungsgas war mit lautem Knallen aus dem Körper ausgetreten.“

Gut, dass meine Großmutter das nicht wusste. Sie hätte es Gott sicher sehr übel genommen.

Also wenn sich Gott so etwas tatsächlich ausdenken würde, wäre das fast ein Grund wieder ein bischen mehr an ihn zu glauben 😉 Was für eine bizarre Geschichte.

Huch! (Eine kleine Hommage an die Sechziger) Das Alte Zollhaus sieht ja so gar nicht nach Berlin aus mit seinem Landhausstil. Da muss ich bei Gelegenheit mal vorbeischauen.

ist das nicht eh das tolle an der stadt? man entdeckt auch nach jahren noch ständig neues…

Wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, ist das ja fast überall so. Aber Berlin ist natürlich auch toll.

Wo man die Augen offen hält und wo man sie besser verschließt, lehren die Religion, die Erfahrung und der weise Vogel Strauss.

Kann ich Ihnen übrigens auch wirklich empfehlen!