Das, bis hierher, habe ich geschrieben, bevor es losging: authentisch. Was jetzt kommt, schreibe ich mehr als ein Jahr später: ein Segen für den Leser. Nun habe ich das meiste vergessen und muss mich – notgedrungen – kurzfassen, also auf das Wesentliche beschränken. Tja, da fängt es schon an: Was im Gedächtnis hängen bleibt vom Besuch des Petersdoms, ist für den einen der weihevolle Schauplatz, für den Nächsten, dass ihm das Portemonnaie geklaut wurde, und für den Dritten, dass er Durchfall hatte. Ich will nur Allgemeingültiges niederschreiben, etwas, das alle angeht, etwas, das zuvor noch kein Mensch gesagt hat, das aber in die Zukunft weisende Einsichten verkündet. Außerdem soll es unterhaltsam sein, und alle Lesenden sollen ständig denken: „Das wäre mir nie passiert – wie spannend!“, oder: „Genauso habe ich es auch empfunden, nur nicht so formuliert.“ Jeder zweite Satz soll einen Lacher provozieren und jeder Dritte eine Hilfe sein, um das schwierige Leben-Sollen zu bewältigen. Am Ende jedes Beitrags soll ein Drang nach ‚mehr‘ den und die Leser süchtig machen, und sie sollen die Abgefeimtheit des Cliffhangers bewundern und verfluchen. Dass das misslingen muss, ist klar, aber wenn man bei seiner Niederschrift nicht wenigstens diesen Anspruch an sich stellt, dann gelingt einem nicht mal das, was möglich wäre. Das Äußerste ist nicht genug, es muss das Alleräußerste sein.

Ich fasse mich kurz – an meiner empfindsamsten Stelle an. Dann lege ich den Finger auf die Tastatur und los:

Foto: Kaboompics.com/Pexels

So sehr bin ich Kind meiner Zeit und meiner Eltern, dass der Begriff ‚Osten‘ für mich eher Bedrohung als Verheißung darstellt. In Westberlin damals kam alles Schöne vom ‚Ami‘ und alles Schlimme vom ‚Russen‘. Der Westen war erstrebenswert, der Osten ärmlich und tückisch. Wer wie ich im Alter zwischen fünf und dreiundvierzig immer wieder durch die Grenzkontrollen dieser bedrohlichen ‚Ostzone‘ musste, dem sitzt die Angst vor dem Osten in den Knochen. Dachte ich. Die 68er und erst recht die RAF fühlten da offenbar anders. Nie war der Sozialismus für mich eine Alternative zu der Musik, der Kleidung, dem Essen des Westens. Borschtsch und Soljanka waren kein Gegengewicht zu Jeans, Pop und Hollywood. Inzwischen sind uns die USA ja trumpshalber etwas verleidet. Moskau ist viel schnieker jetzt als zu meiner Berufszeit, zumindest architektonisch. Politisch weiß ich nicht so recht. Aber man kann es sich ja einteilen: im Sommer St. Petersburg, im Winter San Francisco. Für das, was man sowieso nicht macht, wählt man natürlich das Effektivste. Sehen, verstehen, handeln. Ist das so schwer? – Ja.

Foto oben: Je-str, Auferstehungskirche (Sankt Petersburg), CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons | Foto unten: /Aude, Union square san francisco, CC BY-SA 2.5/Wikimedia Commons

Der von mir sogenannte ‚Nahe Osten‘ ist auch weniger für Beschaulichkeit als für Bomben bekannt und der ‚Ferne Osten‘ ist so weit weg, der zählt in diesem Zusammenhang nicht; das wäre mehr Flugreise als Standpunktbestimmung. Von Australien würde auch keiner ‚östlich‘ sagen, obwohl es nicht westlicher liegt als Japan – na, schön. Die Fahrt, um die es hier geht, sie führte erst nach Osten und dann nach Norden, also das genaue Gegenteil von dem, was ich mir normalerweise als Reiseziele ausdenke. Eine Reise an die Schauplätze meiner Familiengeschichte, die mir zu ausgefallen erschienen wäre, wenn ich mich nicht auf Rafał als Reisebegleiter und Sprachführer hätte verlassen können. „Und wenn trotzdem gar nichts mehr geht, dann schreitet Silke damenhaft, aber unerbittlich ein“, sagte ich mir Mut machend, während ich ins Auto stieg und den Sitz etwas nach vorne schob, damit die von Gepäck eingekesselte Silke zumindest ein wenig Beinfreiheit bekam.

Foto/Repro: Privatarchiv H. R.

Der Himmel war blau, der Raps war gelb; wenn Autobahnfahrten nicht so langweilig wären, hätten wir, falls es keine Sorgen gegeben hätte, glücklich sein können. Da man auf der Autobahn nie vergisst, dass es eigentlich bloß darum geht, Strecke zurückzulegen, und man sich Sorgen um alles und jeden machen kann, wurden wir nicht übermütig, nicht mal, als wir die Autobahn bei Ludwigslust verließen: zur ‚Lust‘-Steigerung. In meinem Alter werden die originären Genüsse seltener; da macht es Spaß, sich an dem Wissen zu berauschen, dass man zu DDR-Zeiten jahrzehntelang durch dieses runtergekommene Kaff schleichen musste, wenn man mit dem Auto nach Westberlin wollte, und jetzt am rausgeputzten Schloss vorbeigleitet. Der Sozialismus ist so viel humaner als der Kapitalismus. Wenn er bloß nicht so furchtbar hässlich gewesen wäre – das versaut einem doch die edelsten Ideen! Befriedigt fuhren wir – oder zumindest ich, weil ich den Unterschied kannte – die sorgsam asphaltierte Landstraße entlang Richtung Berlin: Mal blieben unaufdringliche Orte zurück, mal frischgrüne Alleen, dann waren wir in Brandenburg.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Am Schloss Demerthin wollte Rafał anhalten, weil er es, aus dem Autofenster betrachtet, so schön fand. War es auch. Das Schloss ist – eine Seltenheit! – noch so erhalten, wie es 1604 fertig wurde: Brandenburger Renaissance, etwas für Kenner. Weil ich es einfach nicht lassen kann, gegen die tote DDR zu stänkern, muss ich erwähnen, dass das Anwesen natürlich enteignet wurde zu dem Zweck, es immer mehr verkommen zu lassen, wie sich das für Hinterlassenschaften des Feudalismus gehörte. Von 1992 bis 2004 wurde dann alles restauriert: Der Kapitalismus hat ja nichts Besseres zu tun, als die Vergangenheit hochleben zu lassen, um davon abzulenken, dass er die Zukunft verbaut, und dafür nimmt er auch noch Eintritt. Mit Schloss Demerthin ist ihm aber noch nichts Rechtes eingefallen: Da wird sich das Berliner Stadtschloss bestimmt kassefüllender vermarkten lassen. Sicher wäre es ein gutes Geschäft, für das Begehen des Holocaust-Mahnmals Geld zu nehmen. Es gehört zu den zehn meist besuchten Museen Berlins. Geht aber nicht: Pietät. Im Gegensatz zum Kommunismus kann sich der Kapitalismus nichts Geschäftsschädigendes erlauben, weil er weiter existieren will. Volkes Wille ist wandelbar: Der Kapitalismus braucht sein Marketing, die Diktatur ihre Geheimpolizei.

Foto oben: K. Weisser, Holocaust-Mahnmal Berlin 2006, CC BY-SA 2.0 DE/Wikimedia Commons | Foto unten: Hegro Berlin, Berliner Stadtschloss, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Solch denkbare Sätze schreibe ich bloß, um das eigentliche Thema hinauszuzögern; nutzt aber nichts. Also! Ich stieg aus dem Wagen, sah kurz auf die preußische Renaissance und pinkelte dann gegen die Wand eines Profanbaus direkt daneben: ein Kindergartengebäude der späten Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, das in diesem Umfeld wirkte wie ein Baby-Plärren während der Wandlung eines Hochamts. Dann kamen auch noch Leute, so dass ich tun musste, als bewundere ich die Fassade des abgehalfterten Zweckbaus mit den Augen, während die Finger beider Hände, wie vom Kopf losgelöst, damit beschäftigt waren, die noch im Strahl begriffene Körperpartie durch den Reißverschluss hindurch ins Innere der Hose zu befördern. Das klappte einigermaßen, die Leute gingen weiter, und ich vollendete meine Verrichtung. Lag es an diesem Zwischenfall oder an meiner ohnehin ausgeprägten Ungeschicklichkeit? Jedenfalls war meine Hose so vollgepisst, dass Rafał eine unversehrte aus dem Koffer klauben musste; denn in solch einem blamablen Aufzug hätte ich in Wusterhausen an der Dosse nicht aus dem Fahrzeug steigen dürfen. Dieses indignierende Detail überhaupt zu erwähnen, hätte ich mir verkneifen sollen, werden Lesende denken, denen das Wesentliche wichtig ist. Aber: Das ist das Wesentliche! Und wer bis zum Ende durchhält, wird mir recht geben.

Foto (2): Privatarchiv H. R.

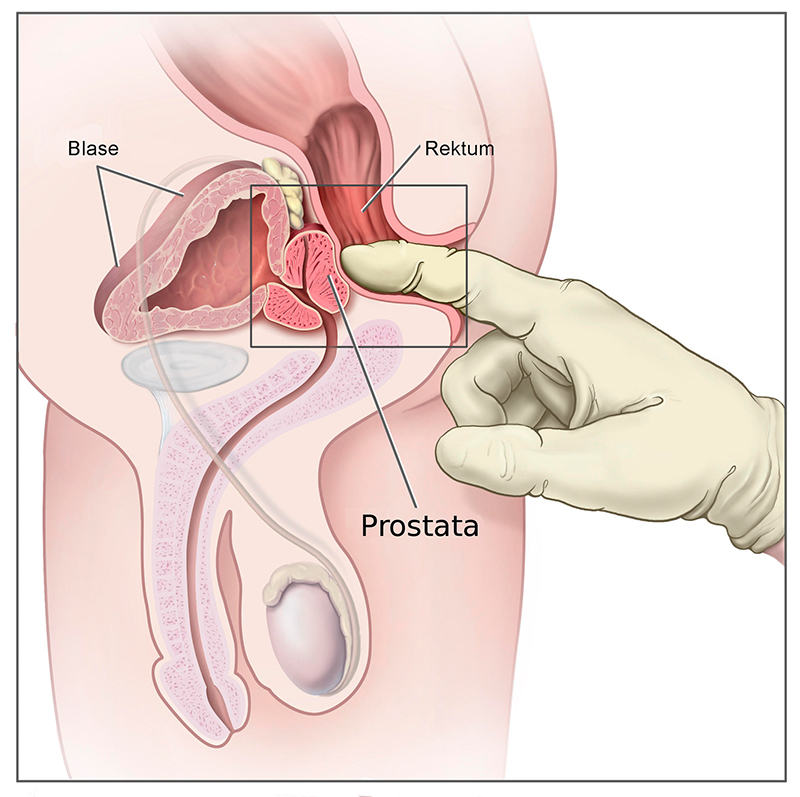

Nun hatte ich mich anstandslos erleichtert und ans Auto gelehnt die Hose gewechselt, war also erst ungezogen und dann umgezogen, was ich als Erfolg wertete. Mein Urologe hatte mir nämlich folgenden Satz mit auf die Reise gegeben: „Wenn Sie unterwegs Harnverhalten haben, sagen Sie im Krankenhaus gleich, dass die Ihnen einen Katheter in die Bauchdecke legen sollen, durch die Harnröhre klappt das nicht.“ Dieses Schwert schwebte nun über mir, so dass ich mir die ganze Zeit lang wie Damokles vorkam. Bei meiner Prostata-Schälung, ein typischer Eingriff bei alten Männern, war wohl ein Malheur passiert, jedenfalls hatte ich eine Narbe, an der mein Urin manchmal nicht vorbeikam, da nutzte auch Stochern nichts, dann musste ein Ausgang oberhalb geschaffen werden. Der war schon mehrfach gelegt worden. Der Schlauch wird mit einem Ballon in der Blase befestigt, das tut Tag und Nacht weh, die Einstichstelle muss täglich versorgt werden, damit sie sich nicht entzündet. Nach einiger Zeit fließt es wieder den regulären Gang, bisher zumindest, so dass der Bauch befreit werden kann und die Stelle zuwächst. Mit dieser Aussicht kann man zu Hause bleiben und abwarten, wann die Prozedur das nächste Mal erfolgen muss, oder man macht sich auf die Reise und hofft, alles wird gutgehen. Ich hatte, wie so oft, eine dritte Möglichkeit gewählt: Man begibt sich auf die Reise und befürchtet, alles wird schiefgehen.

Foto oben: Wikimedia Commons/gemeinfrei | Foto unten: unknown, derivative work by Redlinux, Rektal-digitale Untersuchung, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Mein Großvater scheint ähnliche Probleme gehabt zu haben. Seine fromme Frau musste ihn täglich katheterisieren, bekam ich als Kind am Rande mit. Gott, zu dem sie einen guten Draht zu haben meinte, wurde von ihr gebeten: „Herr, mach ein Ende!“, was er nach ein paar Jahren Bedenkzeit auch tat. Dass sie ihren Wunsch meiner Mutter anvertraut hatte, war nicht leichtsinnig gewesen. Irene war eine äußerst diskrete Frau, die sich ausschließlich mit meinem Vater und, als ich älter war, mit mir über ihre scheinheilige Schwiegermutter lustig machte, Außenstehende erfuhren nichts.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Die Medizin, also die Menschheit, machte Fortschritte: Mein Vater und sein Bruder Hasso kamen unters Messer und galten danach als störungsfrei. Hasso hatte allerdings im Krankenhaus unter einer Lungenembolie zu leiden, und weil Guntram das relativ gelassen hinnahm, wurde Irene am Abendbrottisch laut: „Er ist dein Bruder, er könnte sterben!“ Tat er aber nicht. Erst zwanzig Jahre später saß Guntram, als ich ins Zimmer trat, neben dem Telefon. „Der Hasso ist tot“, sagte er. Es klang eher nachdenklich als versteinert, doch nun wusste Guntram: „Der Nächste bin ich, der Letzte von vier Brüdern.“

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Guntram überstand den Eingriff auch nicht unbeschadet. Irene erhielt einen Anruf vom Krankenhaus und eilte nach Eppendorf. Eine Komplikation hatte sich ereignet, am Herzen, Guntram nannte es einen Infarkt und fuhr anschließend zur Kur nach Bad Kreuth. In dieser Zeit bekam Hamburg seine Flutkatastrophe, und weil der Chauffeur den Wagen, entgegen ausdrücklicher Weisung, nicht in die Garage nach Othmarschen gebracht, sondern beim Büro in der Altstadt belassen hatte, ging der Mercedes in den Fluten unter. Ich kann also nicht behaupten, dass ich mich der Operation unbelastet unterzog, fand dann aber doch mein Missgeschick das Nachhaltigste. Dass man, nur weil man nicht mehr glaubt, den Glauben abstellen könnte wie ein Radio, das trifft nicht zu, und so muss ich mich ständig des Gedankens erwehren, dass Gott mir da unten rum so viel Verdruss geschaffen hat, weil ich dort vorher so teuflisch viel Spaß hatte.

Fotos (4): Privatarchiv H. R. | Titelillustration mit Bildern von StudioSmart, Igal Shkolnik

Ich wollte gerade nach unten scrollen um zu schreiben wie unterschätzt ich Brandenburg finde … dann bin ich erstmal am Prostata-Bild hängengeblieben.

Man darf einfach nicht krank werden. Es gibt viel zu viele schlimme Geschichten. Deshalb macht das Älterwerden auch manchmal Angst.

Das einzige, was einem vielleicht ein wenig Beruhigung bringt, ist, dass es uns allen gleich geht.

Wie, das Holocaust-Mahnmal zählt als Museum? Schräg. Eintritt zu nehmen um über den Platz zu laufen wäre natürlich noch schräger. Aber es gibt ja viel schräges auf der Welt.

Es geht wohl um die unterirdische Informationsstätte. Durch das Stelenfeld kann man selbstverständlich so oft laufen wie man will.

Was im Gedächtnis hängen bleibt ist zwar oft nicht das wichtigste, aber oft doch das interessanteste. Das macht das Mitlesen doch sehr angenehm 😉

Hahahaha, Herr Rinke! Das Bild zum Abschluss ist unschlagbar!

Knapp 10.000 likes auf Instagram würde ich schätzen. Mit den richtigen Hashtags jedenfalls.

Das Bild weiter oben (Dame nebst Schwein) übrigens auch 🙂

Es geht doch nichts darüber beim Pinkeln in freier Wildbahn erwischt zu werden. Haha!

…Mir ist da mal eine Sache passiert während einer Wanderung in den Pyrenäen. Aber das gehört hier wahrscheinlich nicht hin.

Nein?

Man wird schon neugierig…

Ich gehe recht in der Annahme, dass eine zwischenmenschliche Begegnung stattfand?

„Ich fasse mich kurz an meiner empfindsamsten Stelle an.“ An der Seele? 😉

Nein, am Sack.

Ich weigere mich, das zu bestätigen,

Der Connaisseur genießt und schweigt. LOL

Der Drang nach mehr ist jedenfalls da. Man will ja schon immer wieder wissen wo die Reise hinführt. Und vor allem welche Wendungen noch bevorstehen.

Das Politische gibt der Urlaubsreise tatsächlich immer einen schalen Beigeschmack. NYC macht weniger Spaß wenn man nonstop über Trump nachdenken muss, Budapest wirkt bedrückender unter Orbán, selbst Paris wird einem durch die Le Pen-Anhänger verleidet. Vielleicht ist es Zeit eher in abgeschiedene, menschenleere Orte zu fahren.

Reisen ist politisch: https://www.tagesspiegel.de/politik/itb-2019-reisen-ist-politisch/24083774.html

Und die ersten Unternehmen geben mittlerweile ein paar Tage extra Urlaub wenn man aufs Flugzeug verzichtet. Auch kein schlechter move.

Wirklich? Davon habe ich noch gar nicht gehört. Tolle Idee!