Wir fuhren zum ‚Hotel Metropol‘. Es ist die etwas größere Ausgabe des ‚Hotels Unter den Linden‘, steht ihm aber an Geschmacklosigkeit nicht nach. Neben Bernstein hatte sich ein sehr blauäugiger junger Mann positioniert und genoss es, dass ihn der Empfangschef als Bernstein-Begleitung einlassen musste, obwohl er wegen politischer Unbotmäßigkeit seinen Posten als Portier dort verloren hatte, wie er mir oberhalb der Treppe zum Festsaal triumphierend erzählte.

Foto: User:San Andreas, Passage Kino Hamburg Moenckebergstrasse, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

In einem grell erleuchteten Riesenraum war ein Buffet aufgebaut, das für Bürger der DDR vermutlich alle Verheißungen von Marx und Engels in den Schatten stellte. An den unzählig vielen Tischen saßen sehr ausgelassene Parteimitglieder und sehr freudlose Philharmoniker. Die Sorge darum, dass Bernstein einen vernünftigen Platz und irgendetwas zu essen bekam, konnte ich getrost Dorothee überlassen; sie hätte sich in dieses Fachgebiet nur ungern hineinreden lassen. Aber natürlich dauerte es nur kurz, dann musste sie mit Antje, Jobst und den anderen Tagesvisumsbesitzern höchst ungern zum recht nahen Bahnhof Friedrichstraße eilen. Die Genugtuung der Scheidenden bestand darin, dass alle drei Bernstein noch etwas herzlicher als sonst küssten und jeder sehr laut sagte: „Wir sehen uns ja dann morgen Abend im Westen, in der Philharmonie.“

Foto: Yvonne Bogdanski/Fotolia

Auch Frank, Lutz und der Wirt der ‚Offenbach-Stuben‘ drängten zu baldigem Aufbruch. Ich hatte Bernstein schon darauf eingeschworen, dass er sich, wenn er mit den Parteigenossen durch sei, diesen Kontakt zur Bevölkerung nicht entgehen lassen dürfe, und so fuhren wir tatsächlich: Lutz und Frank vorneweg; Bernstein, Craig, der Dean und ich in der Limousine und die Stasi hinter uns her zu den ‚Offenbach-Stuben‘.

Foto: Tookapic/Pexels

Durch einen dicken, dunklen Vorhang traten wir in einen plüschigen, schummerigen Gastraum. Stürmische Begrüßung: Alle standen auf, klatschten, aus den anderen Räumen traten Menschen hinzu; wir wurden an einen Tisch im zweiten Zimmer gesetzt. Man hatte uns eher erwartet, die Speisen hatten die Wartenden nun genossen, aber es gab ein reichhaltiges Weinangebot aus Freundesland: Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Ich bat entschlossen um ein Bier, denn ich weiß sehr wohl, was es heißt, eine Nacht mit Sodbrennen zu verbringen.

Foto oben: Prostock-studio/Fotolia | Foto unten: Wikimedia Commons/gemeinfrei

Es wurden bewegende Stunden. Besonders die blonde Bedienung hatte es mir angetan: eine sehr lebhafte, sinnliche Frau, voller Sehnsucht und Enttäuschung. Ein Klima, so ganz anders als im Westen, und so völlig anders, als ich es von meinen offiziellen Besuchen im Ostblock her kannte. Menschen, die zwischen Hoffen und Bangen, Vertrauen und Skepsis pendelten. Der Wirt freute sich auf die Beerdigung seiner Großmutter, weil die in Regensburg gelebt hatte: Zum ersten Mal war sein Antrag bewilligt worden, in die Bundesrepublik zu reisen. Unser Tisch war belagert von Menschen, die fragten und fragten, die alles wissen wollten und wussten, wie beschränkt ihre Möglichkeiten waren. Bernstein antwortete bereitwillig, aber er sagte ihnen ständig, dass sie für ihre Rechte und für die Wahrheit kämpfen müssten.

Foto: DonnaSenzaFiato/Pixabay

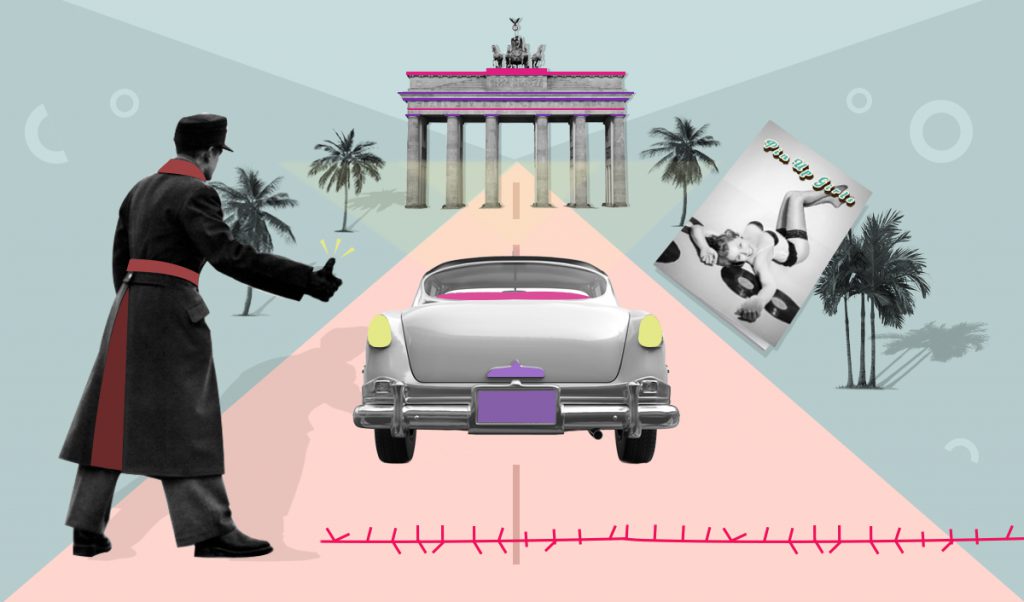

Als wir gegen vier Uhr morgens aufbrachen, folgte uns der Stasi-Wagen wieder bis zur nahen Grenze. Ich sagte zu Bernstein, dass ich es nicht für richtig hielte, Menschen mit Hoffnungen und Anregungen zu begeistern, wenn nichts davon umgesetzt werden könne. Ich fand, er hatte zu naiv reagiert. Er sprach mit ihnen, als ob sie es in der Hand hätten, etwas zu ändern – und dann setzte er sich ins Auto und fuhr durch die Mauer zum ‚Kempinski‘.

„Do you want to teach me a lesson?“, fragte Bernstein.

Ich stutzte. „Yes, I think so“, sagte ich. Er schwieg. Ich auch, denn nun kamen wir am Checkpoint Charlie an, und ich war doch gespannt. Dass sie mich aus Bernsteins Wagen rauszerren und nach Bautzen schleifen würden, konnte ich mir aber doch nicht so richtig vorstellen. Der Beamte nahm meinen Pass und wartete auf Bernsteins. Der suchte und suchte und fand ihn nicht. „Ach“, dachte ich, „wir beide zusammen nach Bautzen!“

Foto: H. R./Privatarchiv

Nach ein paar Minuten emsiger Geschäftigkeit entdeckte Craig Bernsteins Pass auf der Auslegeware unter seinen Füßen, zehn Minuten später hielten wir vor dem Eingang des ‚Kempinskis‘.

Heute, 35 Jahre später, sehe ich ein: Bernstein hatte mit seinem Appell an die Ostberliner recht gehabt, ich mit meiner Hasenfüßigkeit nicht.

Foto: Ariane Hoehne/Shutterstock

Ich ging noch mit in die Suite. Craig und Lennie mussten den nächsten Tag durchsprechen. Im Nebenzimmer befummelte Dean mich ein wenig, mehr trauten wir uns nicht. Es gab noch einen Nightcap, dann brachte mich der Fahrstuhl auf meinen Flur. Gedankenvoll ging ich den leeren Gang entlang; ein Ereignis, es war ein Ereignis gewesen. Ein paar Kilometer weiter östlich würde Bernsteins Foto mit Autogramm herumgereicht und der Abend zur Legende werden.

Heute wissen wir: Noch fünf Jahre, dann fiel die Grenze in Deutschlands Mitte. Lassen wir den Menschen dort die Freude, sie hätten die Mauer zum Einsturz gebracht. Wäre der real nie existierende Sozialismus als Ideologie nicht am Ende gewesen, hätten die Panzer sehr schnell die gute Laune verdorben, ganz egal, ob wir, die oder sonst wer ‚das Volk‘ gewesen wären.

Foto: Presse03, Bad Rodach Grenze 02, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Am Vormittag war ich mit Krystian bei ‚Möhring‘ verabredet, um über Repertoire, Aufnahmen und Veröffentlichungen zu sprechen. Ich war am Morgen überhaupt nicht müde gewesen und auch noch ganz erfüllt vom vergangenen Abend, als Krystian und ich Frühstücksgedecke bestellten. Krystian verstand mich sehr gut, weil ihm solche Zusammenkünfte, bei denen Begeisterung und Resignation sich aufbäumen wie Pferde vor einem Hindernis, aus Warschau vertraut sind.

Foto: picture alliance/Eventpress

Für das Konzert in der Philharmonie hatte ich auf Harrys Kontingent Karl eingeladen. Karl und ich waren uns in Berlin kurz begegnet und in New York zwei Wochen später nahegetreten. Karl verschaffte mir gleich eine Genugtuung. Während Roland immer verdrossen fragt: „Muss man sich denn da extra fein machen?“, kam Karl vollendet schick wie ein Heiratsschwindler für homosexuelle Witwer.

Foto: Nancy Beijersbergen/Shutterstock

Neben der Philharmonie wächst jetzt als Metastase ein Kammermusiksaal, der aussehen soll wie die Philharmonie, nur eben kleiner, weil erstens ein Streichquartett eher mit einer kleineren Bühne auskommt als ein Richard-Strauss-Orchester und weil zweitens so etwas auch nur weniger Leute hören wollen.

Anschließend ans Konzert gab das österreichische Generalkonsulat einen Empfang. Um Bernstein überhaupt dorthin zu bekommen, musste ich ihm vorlügen, dass Zehlendorf gleich an der Gedächtniskirche beginnt. Ich beneidete Harry um seine Grippe im Hamburger ‚Interconti‘, weil Bernstein – wie üblich – anderthalb Stunden nach dem Konzert immer noch im Bademantel Hof hielt. Das Publikum im Osten habe ihn mehr beflügelt, sagte er, während ich ihn zum Ausgang drängte. Hier waren ihm die Menschen zu verwöhnt. Nun, das ist eine Binsenweisheit. Die Frage ist höchstens, ob ich als Koch lieber für Gäste, die seit Wochen nichts gegessen haben, in der Küche stehe oder ob ich meinen Ehrgeiz darauf konzentriere, sogar Gourmets zu überraschen.

Foto: JosefLehmkuhl, Berlin Philharmonie-Bühne, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Während der Fahrt erkundigte sich Bernstein ein paar Mal, ob es noch weit sei, aber er tat das milde, denn er ist fair genug zu wissen, dass man ihn beschwindeln muss, wenn man etwas bei ihm erreichen will.

Foto oben: Alfred Sonsalla/Shutterstock | Foto unten: Akugasahagy/Shutterstock

Jobst, Karl und ich hatten Spaß unter all den entsetzlich langweiligen Leuten, Ellen Götz, die kreischblonde Bierbrauergattin aus Stuttgart, küsste alle Männer ab, die halbwegs schwul aussahen, und Dorothee trug ständig Teller und Gläser hin und her und erklärte dabei den Umstehenden salbungsvoll wie eine Hohepriesterin: „Für Mister Bernstein, das ist für Mister Bernstein.“

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Typisch österreichische Etikette: Man hatte Bernstein in ein Séparée verfrachtet, wo er sich mit dem Konsul, seiner Gattin und irgendwelchen Hofräten herumlangweilen musste, statt das heiß geliebte Bad in der Menge nehmen zu können. Zwar war die Menge so großartig dann nicht, noch waren es die zähen Wiener Schnitzelchen am Buffet; doch wenn man mit ein paar faden Honoratioren Konversation machen muss, während es vor der Tür plappert und klappert, dann kommt einem das da draußen natürlich wie das Himmelreich vor.

Foto: castelfranco99/Fotolia

Jobst hatte wie ich einen Freund mit in die vermeintlich erlebenswerte Veranstaltung geschleust, und dieser Freund verfügte über ein winziges Auto, mit dem er Jobst, Karl, mich und die unaufhörlich aus ihrem sehr roten Mund redende Ellen Götz in die Innenstadt zurückbeförderte. Ellen Götz ist furchtbar reich, weil ihr die Aktienmehrheit der Stuttgarter Hofbrauerei gehört, herzensgut, weil sie nun mal ein lieber Mensch ist, und nur betrunken zu ertragen, weil sie eine unglaubliche Intensität, aber gar keinen Inhalt hat. Unsere Begrüßungen in Washington, Los Angeles, Tel Aviv oder London sind immer die gleichen: Umarmungen, Küsse, und dann die erste Frage: „Wann sehen wir uns denn wieder?“ „Ellen, nun sehen wir uns doch erst mal hier.“ „Kommst du auch nach Paris im Januar? Das wäre doch zu schön, wenn wir uns da sehen könnten.“

Foto: fotoak80/Fotolia

Obwohl sie im ‚Interconti‘ wohnte, begleitete sie uns noch in die ‚Kempi‘-Halle, um mich eindringlich aufzufordern, dafür zu sorgen, „dass ‚Lennie‘ im nächsten Jahr aber ganz bestimmt endlich mal nach Stuttgart kommt“. Sie würde selbstverständlich hinterher die Party ausrichten. Ich sagte alles zu; ich glaube, ich hätte ihr auch ein Konzert auf dem Raumschiff Enterprise versprochen, und sie verschwand beruhigt durch die Drehtür in ihrem Kleid, das so blau war wie ihr Mund rot und ihr hochgestecktes Haar gelb. Ellen ist nicht leicht auszuhalten, aber wenn es sie nicht gäbe, würde ich sie vermissen.

Foto oben: H. R./Privatarchiv | Foto unten: MrPhotoMania

So, das waren nun zwei sehr ausführliche Schlenker, um zu verdeutlichen, was mich an Berlin bewegt. Margot Honecker und ich, wir waren uns einig: Berlin verkörperte in seinen zwei Teilen das Gute und das Böse. In der Zuordnung, was was ist, unterschieden wir uns allerdings. Heute dient die früher lebensgefährliche Grenze nur noch als Touristenattraktion. Das befriedigt meine Rachsucht. Tiefer kann eine Ideologie nicht sinken. Vergessen wäre humaner. Aber das wird dauern.

Foto: cocoparisienne/Pixabay | Titelillustration mit Bildern von I.Friedrich/Shutterstock, Alter-ego/Shutterstock, Ivan Kacarov/Shutterstock, mshd17/Shutterstock, Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock

#2.8 Symbolfigur der freien Welt#2.10 Ein schockierender Trinkspruch

Den Look „Heiratsschwindler für homosexuelle Witwer“ kenne ich zwar nicht genau, aber sollte man sich nicht grundsätzlich fein machen wenn man aus dem Haus geht?! Man will seine Mitmenschen doch nicht unnötig langweilen.

Och Geschmacklosigkeit kann mitunter auch recht entertaining sein.

Ich mag Menschen, die sich gerne beschwindeln lassen.

Geschmacklosigkeiten in Hotels faszinieren mich ja immer wieder. Egal ob im teuren Hotel oder in der billigen Absteige, manchmal fragt man sich schon sehr wer da für die Einrichtung verantwortlich war.

Geschmacklose Garderobe (Klamotten), geschmacklose Einrichtung (Brokatdeckchen), geschmackloses Essen (Pampe) –

alles zu seiner Zeit.

Eher Home als Hotel, aber der Instagram-Account @Pleasehatethesethings dürfte Sie dann ebenfalls faszienieren 😉

Das ist ja alles tot-schick. Richtig ausgedacht! Aber erst die Absichslosigkeit sorgt für den wahren Genuss am Grauen: Birkenstock und Ringelsocken auf der Waschbetonkübel-geschmückten Strandpromenade beim Pommes-mit-Mayo-Verzehr.

„Die Absichslosigkeit sorgt für den wahren Genuss am Grauen“ – Könnte fast eine buddhistische Weisheit sein. Haha

Sandalen und Sportsocken sind gerade wieder in. Hab ich gehört.

Aber ohne Shorts über der Wampe und Deutschlandhut auf dem Kopf leider nicht stilecht.

„Nicht leicht auszuhalten, aber wenn es sie nicht gäbe, würde ich sie vermissen.“ Was für ein tolles Kompliment.

Vom nächsten Jahr an musste ich sie missen: Sie fiel in Brenners Parkhotel in Baden Baden aus dem Hotelfenster und wurde sofort begraben. Ob sie gesprungen war oder gestoßen wurde, gab uns allen Rätsel auf. Ihr Mann war angeblich im Bad und hat nichts mitbekommen. Der übliche Verdacht meiner misstrauischen Mutter wurde dadurch genährt, dass der – nun reiche – Witwer noch im selben Jahr wieder heiratete.

Die tragischsten / schlimmsten / spannendsten Geschichten schreibt nunmal das Leben.

Man freute sich über eine Beerdigung, weil es die einzige Chance war in den Westen zu reisen. Was für eine schlimme Zeit.

Hmm, „der real nie existierende Sozialismus“ ist eine interessante und bestimmt nicht ganz dumme Behauptung!

Man kann sozial, liberal, konservativ ausgerichtet sein, aber wir leben im Kapitalismus. Wer was anderes behauptet weiss nicht wovon er redet.

Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, keine Religion oder Ideologie. Das macht Vergleiche schwierig.

Ob Kapitalismus nicht auch Ideologie ist, darüber lässt sich streiten 😉

Bei Wein aus Ungarn, Bulgarien und Rumänien hätte ich wohl auch eher zum Bier gegriffen…

Ach was, auch da gibt’s sicher die berühmte Ausnahme. Übrigens habe ich neulich gelesen, dass Polen ein Geheimtip für Weine sein soll.

Aus Grünberg, jetzt Zielona Góra, kamen 1824 die Trauben für den ersten deutschen Sekt. Nicht der Rheingau, sondern Schlesien als Napa Valley der Deutschen?

Der Checkpoint Charlie ist schon eine absurde Art von Geschichts-Tourismus. Quasi Kriegsgeschichte im Disneyland-Stil. Schräges Ding.

Sympathisch schräg, wie ganz Berlin.

Man muss für seine Rechte und für die Wahrheit kämpfen! Immer wieder gut sich daran zu erinnern. Man wird ja viel zu schnell gemütlich wenn es einem relativ gesehen gut geht.

Deswegen passiert beim Thema Klimawandel auch so wenig. Weil man sich nicht unmittelbar bedroht fühlt. Wen kümmert schon was in dreißig Jahren passiert?!

ernsthaft? also mich interessiert das schon…