Den Nachmittag verbrachte ich in meinen Gemächern. Das ist Luxus: Die Sonne scheint, aber man braucht nicht rauszugehen. Für solch ein Verhalten wurde ich früher ‚Stubenhocker‘ genannt. Einmal, bei Schnee und klirrendem Frost, nötigten mich meine Eltern, den Schlitten zu nehmen und vor die Tür zu treten. Ich war wohl neun oder zehn. Eigentlich rodelte ich gern, aber ich mochte keinen Zwang. Ich setzte mich so lange im Schatten auf die Eingangsstufen, bis meine Eltern mich Stunden später dort entdeckten und ich wieder rein durfte. Nicht mal eine Erkältung bekam ich, aber auch nur noch selten Aufforderungen, wie ich meine Nachmittage nach Erledigung der Schularbeiten zu verbringen hatte.

Rafał und Silke fuhren zum Hafen. Es war der Reederei organisatorisch nicht möglich gewesen, die Karten für die Fähre bis ganz ins weit entfernte Hamburg zu schicken. Das Geld für die Buchung in Empfang zu nehmen, hatte dagegen gut geklappt. Blockfreie Zone. Ich saß zeitgleich in meinem abgedunkelten Salon der ‚Grand Villa Argentina‛ am Laptop, bis die Balkone nicht mehr ganz so krass beschienen waren, dann trat ich vor die Tür. Das Licht bellte. Niemand lässt sich später gern vorwerfen, aus seinem Leben nicht das Menschenmögliche gemacht zu haben, am wenigsten gern von sich selbst. Richard Löwenherz, Napoleon, Metternich. Als ich da so auf meinem Balkon stand und auf Lorkum herabsah, von meinem überlegenen Schauplatz aus, und gleichzeitig die immer noch recht gnadenlose, unbeeinflussbare Sonne spürte, da fühlte ich mich wichtig – zumindest für mich selbst. Das, was real passiert, habe ich nie überbewertet, aber trotzdem habe ich es fast so wichtig genommen wie mich. Jetzt denke ich: War das verkehrt? Was hat mir die Wirklichkeit zu bieten? Und was ich ihr? Lorkum. Niemand ist eine Insel, aber häufig kommt man sich so weit weg vom Festland vor, dass man den Unterschied gar nicht mehr bemerkt.

Im Anderen dasselbe suchen, im Neuen das Erlebte finden, im Fremden das Vertraute entdecken – das ist genauso wichtig wie das Sammeln von nie zuvor Erlebtem, und der Blickwinkel und die Moralvorstellungen müssen immer mitwandern auf dieser Reise, damit die Reise nicht dazu dient, (Vor-)Urteile zu vertiefen, sondern seinem Welt-, ja, seinem Daseins-Bild weitere Facetten hinzuzufügen, damit man also auf dem – schon in der Kindheit angedachten – Sterbebett später röcheln kann: Ja, ich habe mein Leben dazu genutzt, mich vom erfahrungshungrigen Säugling zum erlebnissatten Greis durchzuarbeiten. Dieses Leben stattdessen ganz dem Nächsten zu widmen, das habe ich ziemlich bald aufgegeben, und Kinder, für deren bessere Zukunft es sich zu kämpfen lohnte, habe ich ja auch sehr früh schon nicht bekommen. In keine Uniform passte ich, weder in die Mönchskutte noch in die Demo-Jeans. Ich bin nie verführbar gewesen und inzwischen zu alt, als dass ich, außer mit meiner Wahlstimme, für irgendwen oder irgendetwas interessant wäre.

Foto: Ivonne Wierink/Shutterstock

All diese Ideale! Ich habe sie nicht, ohne dass sie mir fehlen. Nicht das Gutsein, sondern die Vorstellung davon, gut zu sein, beschert den meisten, die Gutes tun wollen, ihre Glücksgefühle. Das ist hilfreich, aber auch gefährlich. Ein spanischer Inquisitor, ein stalinistischer Folterer, ein berufener KZ-Aufseher, sie alle kennen dieses absolute Wissen, das Richtige zu tun, auch wenn sie es niemals ‚Glück‘ nennen würden, sondern Verantwortungsbewusstsein. Man darf, um glücklich zu sein, nichts infrage stellen. Ich dagegen meine: Man muss! Warum eigentlich? Um auf dem Totenbett sagen zu können: Ich habe alles richtig gemacht? Was sind ein paar ärgerliche Momente auf dem Totenbett gegen viele herrlich bedenkenlos verbrachte Jahre zuvor? Ich würde gern tauschen. Natürlich lüge ich, weil ich Moralist bin – innerhalb meiner Moralvorstellungen. Die Moral anderer anzuerkennen, ist schwer. Ich zum Beispiel schaffe das nicht; denn ich bin nicht so politisch korrekt plattgebügelt, dass ich behaupten mag, meine Toleranz funktioniere sogar da noch, wo sie keine Gleichgültigkeit mehr ist.

Um 19.00 Uhr saßen wir wieder zu dritt an der linken Seite der langen Terrasse, von der aus man Dubrovnik nicht sehen kann, aber die Kellner bereit sind, Getränke herbeizuschaffen, weil dieser Bewirtungsabschnitt näher am Flaschenvorrat der Bar liegt. Dass deshalb die meisten Gäste auf diese Vergünstigung verzichten, machte es für das Personal noch bequemer und für uns ruhiger.

Silke und Rafał hatten ihr Ziel nicht erreicht. Die Taxe hatte sie zwar im Hafen zu dem Kiosk gekarrt, in dem die Zettel gestapelt waren, die später jemand abreißen würde, damit man auf die Fähre käme, aber diese Zettel wurden erst am Tag selbst verteilt: kroatisch analog. Keine Oper oder Fußballarena würde sich das heute noch trauen. Aber wo der Andrang gewiss ist, kann man sich eigentlich alles erlauben. Wenn man nicht helfen möchte, sondern den Gewinn steigern, muss man immer nur die Schmerzgrenze ausloten, um anzupassen, wie weit man gehen kann. Das ist nicht einfach, klar: Die einen schlurfen in die Pleite, die anderen ins Gefängnis, aber die, die es richtig machen, denen gehört die Welt, oder zumindest ein tausend Quadratmeter großes Stück davon, oft mit Meerblick.

Das Abendessen war im ‚Victoria‘ gebucht, so heißt das Hotel-Restaurant. Leicht zu erreichen, dachte ich. Von wegen! Die Essgelegenheit war im Neubau untergebracht, und ich musste, also zumindest gefühlt, einen Kilometer laufen: Fahrstühle, Gänge, vorbei an den Zimmern derer, die nicht so vergangenheitsbewusst untergebracht waren wie wir, aber dann standen wir doch auf der Terrasse, Meerblick. Victoria!

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

Das Personal war, glaube ich, froh, uns zu sehen; es langweilte sich ein wenig, und Silke ist ja auch zuverlässig hübsch angezogen. Eine kompetente junge Dame erklärte uns die Speisekarte. Das war durchaus erforderlich, denn die Küche war peruanisch. Peruanisch! In Kroatien. Eine Woche lang war ich mal mit Bill in Venezuela gewesen, aber selbst da gab es überwiegend Steaks, von denen ich immer noch annehme, dass sie aus Argentinien stammten, nicht von Lamas. Küchenchef ist Roberto Chaves. Ich gehe davon aus, dass jeder in Südamerika so heißt, in der Villa ‚Argentina‘ sowieso. Um mich nicht in den Vordergrund zu drängen, lasse ich ihn mal selber sagen, wie es geschmeckt hat: „Geleitet von gesundheitsbewusster Küchenphilosophie achte ich besonders auf das Kombinieren frischer regionaler Zutaten mit den ethnischen Einflüssen, aus denen die authentische peruanische Küche besteht.“ – „Roberto beschreibt das Victoria-Restaurant kurz als ‚authentisch, originell, wunderschön, lebendig und völlig anders – genau wie die peruanische Küche‘.“ Dazu meint Giuliaanos auf ‚TripAdvisor‘: ‚Das Essen ist lecker, aber die Portionen sind nicht gerade für gute Esser.‘ Für mich als schlechten Esser war es also etwas weniger zu viel als sonst.

Foto oben: Marco Alhelm/Shutterstock | Foto unten: Noe Besso/Shutterstock

Meine Nacht begann mit Ärger, großem Ärger. Unten, auf der tieferen Terrasse unterhalb unserer Aperitif-Terrasse fand wohl eine Hochzeit statt. Nach Beerdigung klang es jedenfalls nicht. Kann man in so einem Hotel nicht Ruhe verlangen, eigentlich durchgehend, aber spätestens ab zehn? Offenbar nicht. Da lag ich und ärgerte mich. Manchmal frage ich mich, ob mir solche Wallungen guttun, nicht meinem Blutdruck, aber meiner Seele: Diese Wut, die das komplette Gegenteil jener Gleichgültigkeit ist, vor der ich mich so fürchte. Erst schoss ich nur mit Maschinengewehren in die Feiernden, aber zum belanglosen Lärmen der Lautsprecher steigerte ich mich dann doch zu Flammenwerfern. Wenn man schlaflos in der Dunkelheit liegt, einsam, ohne den Wunsch, Teil der Ausgelassenheit draußen zu sein, dann ist der Amoklauf im Kopf nicht mehr weit.

Früher konnte es passieren, dass ich im Lokal etwas Schaumgebackenes aß, und vom Nachbartisch aus verleideten mir Tabakschwaden den Gaumenspaß. Als ich mich in einem sehr teuren Restaurant einmal beschwerte, sagte der Ober: „Bei uns darf jeder es so machen, wie es ihm beliebt.“ Es beliebte mir daraufhin, die Gaststätte nie wieder zu betreten. Vorher hatte ich als Stammgast Manager und Künstler dort bewirtet. Manchmal kann der Kellner mehr Schaden anrichten als der Koch. Aber Lärm ist noch viel schlimmer als Zigarrenrauch. Wer sich geruch- und geräuschlos zu Tode trinkt, der ist mir am liebsten. Durch Lärm fühle ich mich sofort belästigt. Nach kürzester Zeit neige ich zu Tobsuchtsanfällen. Das ist nicht mal eine Alterserscheinung; das war schon immer so, seit ich aufgehört habe, meine Eltern mit Kreisch-Attacken in den Wahnsinn zu treiben. Ich habe dann ja selbst Musik studiert, aber jetzt diese klanglichen Abfallkübel unablässig über den Kopf geschüttet zu bekommen, am Tag und jetzt auch noch nachts, da reicht es mir nicht, die Lautsprecher zu zertrümmern, ich möchte ihre Verursacher zerstampfen. Ich kann Musik insgesamt nicht mehr leiden. Ich mag bloß noch die Stille.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.

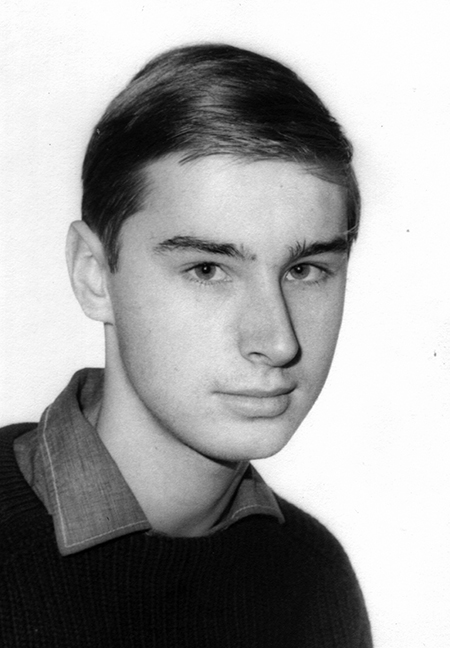

Wie war ich anders, als ich achtzehn war: Nur für die Musik habe ich gelebt. Melodien habe ich bewundert und erfunden, aber noch wichtiger war mir die Form: die Architektur der Gebäude, nicht die Auslegeware auf den Stufen. Wer die Kunst der Fugen und die Sonatenformen nicht beherrschen wollte, war für mich schwer zu verstehen. Die andere Frage war: Wer meine Musik nicht mag, wer meine Sexualität, meinen Glauben nicht teilt, kann ich mit dem befreundet sein? Ich hielt mich lieber zurück mit meinem Argwohn. Besser Freunde, denen Beethoven, James Dean und der Papst egal sind, als gar keine. Zumal ja auch ich mich weiterentwickelte: Den Papst ließ ich fallen, James Dean brauchte nicht Sexidol zu sein, sondern konnte als Verkörperung eines Lebensgefühls gelten, und Beethoven war in meinen Kreisen unangefochten. Nachdem die Beatles den Chuck-Berry-Titel ‚Roll Over Beethoven‘ veröffentlicht hatten, waren sie für mich unten durch. Ich kannte alle ihre Stücke, aber ich hatte nie eine Platte von ihnen. ‚Zieh Leine, Beethoven!‘ lag für mich auf derselben Ebene wie ‚Bitte komm zurück, Hitler!‘ Dabei wusste ich längst: Die wirklichen Kleinodien sind nur wenigen zugänglich und nur ihnen vorbehalten. ‚Musica reservata‘, der Anfang unserer heutigen Musik. Geheimbünde, Freimaurer, Zirkel der Netzwerker. Nur Eingeweihte verstehen den Sinn einer Musik, die sich vom Trallala und vom Radau abhebt, nur Eingeweihte bestimmen die Wirtschaft und die Politik; die Medien hecheln hinterher, schnappen dies und das auf, aber das Wesen der Dinge bleibt der Öffentlichkeit verschlossen. So dachte ich damals. Harald und ich, auch wir hatten unsere Geheimsprache, unsere musica reservata, und es lag an uns, wen wir wie weit einweihen wollten in unsere abgeschlossene Welt des anmaßend Absurden. Wir redeten über Religion, wir gingen ins Kino, aber die meiste Zeit studierte ich Partituren oder schrieb selber welche, allein.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Mit vierzehn, also relativ spät, hatte ich mir ein Klavier gewünscht. Meine Eltern misstrauten meiner Neigung. Sie erinnerten sich an ‚teures‘ Spielzeug, das nach ein paar Monaten nutzlos in der Ecke gelegen hatte. Zweifellos wäre es meinem Vater lieber gewesen, ich hätte mir Fußballstiefel gewünscht, schon wegen des Preises, aber ich bekam das Leihklavier ‚Euterpe‘. Es steht heute noch, weiß gestrichen und längst abbezahlt, in meinem Hamburger Esszimmer. Nur, dass niemand es mehr spielt. Ein Tag, ohne zumindest ein paar Minuten lang über die Tasten zu gleiten, das wäre für mich wie ein Tag ohne Zähneputzen gewesen, einschließlich schlechtem Gewissen. – Vorbei. Meine inbrünstigste Ausdrucksmöglichkeit ist mir verloren gegangen. Mir bleibt bloß noch die Sprache.

Foto links: Wikimedia Commons/gemeinfrei | Foto rechts: Alberto Cabello from Vitoria Gasteiz, Bob Dylan – Azkena Rock Festival/Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Immer noch bin ich trotzig-rachsüchtig der Meinung, ich hätte wundervolle Musik komponiert: einfallsreich und motivisch ausgefeilt. Aber ich weiß: Tripelfuge, Sonatenform und Variationen auf ein Thema, so etwas interessiert heute weniger Menschen als ein Qualifikationsspiel zwischen Zehlendorf und Dahlem. Das Abendland ist längst untergegangen, und die, die behaupten, es retten zu wollen, sind keine Archäologen, sondern Leichenfledderer. Nun komponiere ich nicht mehr, schreibe aber noch. Was ich damals, in meiner Jugend, unter ‚Musik‘ verstanden hatte, was ist daraus geworden? Im Ernst, im Spaß, im Club? Diese Entwicklung hat mich heftig enttäuscht, einerseits. Andererseits gefällt mir die Wegwendung von der Atonalität genauso gut wie die Abwendung der Malerei vom Abstrakten. Da tut es gut, zu erleben, dass die bildende und tönerne Kunst der Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts inzwischen auch von anderen nicht gemocht wird. So darf ich mich jetzt selbstzufrieden fragen: Bin ich doch nicht bloß Spießer mit altmodischem Geschmack, sondern Spießer mit globalem Geschmack? Neben Unbestechlichkeit, auf die man, wenn man sie sich zuschreibt, mächtig stolz sein kann, ist ja immer auch simple Übereinstimmung reizvoll: nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Weltanschauung. Erzwingen lässt sich die Übereinstimmung zwar nicht, wohl aber die Leugnung der Gegensätze. Dann tut man um der Harmonie willen so als ob. Aber ehrlich: Was ist selbst ein gut gebauter Song wie ‚Yesterday‘ gegen die Durchführung der Prager Sinfonie? Und ganz so konsenssüchtig bin ich dann doch nicht, um zu behaupten, Bob Dylan hätte genauso Bleibendes geschaffen wie Bach. Das Bleibende, die ewigen Werte – wenn sie in dreihundert Jahren noch beim Wikipedia-Nachfolger zu finden sein werden, dann haben sie wirklich Glück gehabt. Inzwischen vertraue ich dem Wort mehr als der Musik. Die Sprache ist einfach wandlungsfähiger als die zwölf Töne, selbst wenn sie babylonisch scheint. Wir können, wenn wir wollen, immer noch lesen, was Platon gesagt hat; was für Klänge er gehört hat, das ist uns fremd, so wie Somaliern die Prager Sinfonie.

Das Absolute, wie habe ich es gesucht! Ist es zynisch, auf dessen Existenz zu verzichten? Es hat so etwas Besserwisserisches, das ewig Gültige zu bestreiten. Es zu behaupten, auch. Ja, beide Standpunkte kann man zynisch, fanatisch oder langweilig vertreten. Das Fanatische hat – zynisch gesagt – immer die meisten Anhänger, das Zynische hat fast genauso viele, weil das Wahlvolk den Zynismus für Fanatismus hält (nennt ihn natürlich: Entschlossenheit), und das Langweilige ist, wie sich das gehört, langweilig. So ist Demokratie nun mal. Und wenn sie nicht bereit ist, ohne Gottes Hilfe zu schwören, dass es das Absolute nicht gibt, sondern nur das täglich neu auszutarierende Gleichgewicht der Kompromisse, dann wird sie es schwer haben: gegen die, die nichts haben, aber alles glauben, und gegen die, die glauben, es wird auch ohne ihren eigenen Einsatz nichts Schlimmes passieren. Demokratie und Bildung. Wer viel weiß, kann trotzdem viel verkehrt machen. Ärgerlicher: Wer nichts weiß, macht trotzdem manches richtig. Zu blöd. Ist Dummheit die nettere Mitgift? Intelligenz ist da am schwersten auszuhalten, wo sie versagt. Trotzdem: Wer Hunger hat, will essen, nicht satt sein. Wer sich geirrt hat, will klüger werden und nicht, dass er seinen Irrtum vergisst. Meistens.

Mir fiel auf, dass mir etwas entgangen war: Der Lautsprecherlärm hatte aufgehört. Die Party war zu Ende. Und nun? Mögen andere mit nachdröhnenden Trommelfellen und sektbedingtem Brechreiz in ihren Betten barmen: Tu felix Hanno dormi!

Rafał hatte zur selben Zeit ganz andere Probleme: nicht Krach, sondern Duft. Seine Bekanntschaft ‚aus der Gastronomie‘ leerte auch das zweite Poppersfläschchen in die bedürftigen Nasenlöcher, und die Befürchtung, dass das noble Zimmer davon geruchsmäßig Schaden nehmen könnte, fand ich nicht unbegründet, erfuhr von ihr aber erst am nächsten Morgen: pünktlich viertel nach neun.

Foto: kenkuza/Shutterstock