Anzufangen fällt mir nicht schwer. Aufzuhören schon eher. Das leere Blatt hat mich nie geschreckt, der leere Bildschirm tut das auch nicht. Die Formulierung kommt gleich mit dem Gedanken, und all meine Kopfgeburten gelingen problemlos ohne Wehen. An den Sinn des Aufschreibens zu glauben, fällt schon schwerer. Mal denke ich: „Ich brauche das!“, und mal sage ich mir: „Die Menschheit wird sich nie die Frage stellen, ob sie es braucht, wenn ich es gar nicht erst aufgezeichnet habe.“ Facebook und seine nach und nach wegsterbenden User sind inzwischen das allumfassende Kollektiv-Gedächtnis der Menschheit. Sich dem Internet zu entziehen ist genauso verantwortungslos gegenüber den Nachgeborenen wie Tiere zu essen und Wälder abzufackeln. Die Zukunft muss man nicht abwarten, sondern wollen. Aber lernen kann man nur aus der Vergangenheit: Wenn ich mir gerade die Handfläche verbrannt habe, weil ich mit meiner Kinderpfote die heiße Herdplatte angefasst habe, passe ich im weiteren Verlauf des Lebens besser auf, falls ich meine Hand nicht gerade für etwas ins Feuer legen will. Für Kriege gilt dasselbe. Aber nicht jeder ist lernwillig. Wie hätte sonst der Zweite Weltkrieg so schnell auf den Ersten folgen können? Einsichtige Menschen, die sowieso schon nachdenken, lernen dazu. Fanatiker, Verblendete und Imbezille eher nicht. Wozu also Wissende belehren? Na ja: Zustimmung ist ja auch schon etwas – erfreulich für den Autor, für die Zustimmerin aber auch.

Fotos (2): Wikimedia Commons/gemeinfrei

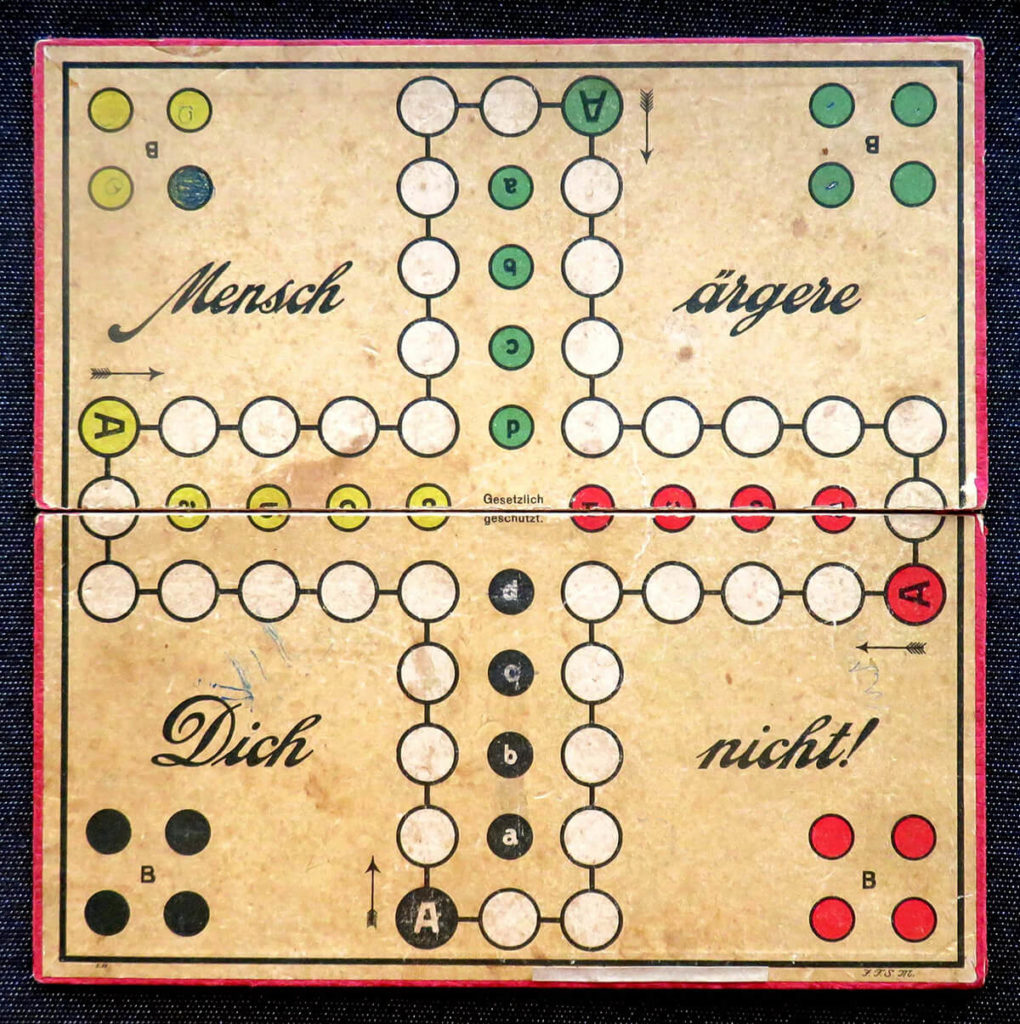

‚Gut‘ oder ‚Böse‘: Das ist leider durch die Religionen diskreditiert, aber der Kampf für ‚Richtig‘ oder ‚Falsch‘ (ethisch und ästhetisch) wird bis zu den letzten beiden Menschen andauern. Und der allerletzte Mensch wird mindestens so sehr bedauern, keinen Gegner mehr zu haben, wie es ihm leidtun wird, keinen Freund mehr zu besitzen. Adam hat nichts vermisst, bevor er Eva kannte, aber als sie dann da war, fraß er ihr aus der Hand. So macht es der Kapitalismus heute noch: Bedürfnisse zunächst wecken, um dann an ihrer Befriedigung zu verdienen. Seit diese Verführungsidee zur Tat wurde, hat es ökonomisch nichts gegeben, was besser funktionierte. Das Tröstliche daran: Der Mensch ist ein Suchender (SIE auch, fand ja sogar den Baum der Erkenntnis). Das Deprimierende: Er gibt sich schnell zufrieden mit Fundstücken aus dem Warenkatalog (SIE erst recht). Das ‚große Ganze‘ ist schwer in den Griff zu bekommen, ein Steuerknüppel oder ein Seidenkleid schon eher. Kurzfristig bedeutet der Erwerb von Dingen – also die Realisation von Träumen – eine kleine Pause vom Suchen. Doch dann geht es weiter, und meistens – wie früher beim ‚Mensch ärgere dich nicht‘ – wieder ganz von vorn. Sehr anders läuft es auch im Digitalen nicht, nur, dass Computerspiele als Sucht anerkannt sind, Amazon-Bestellungen noch nicht. ‚Suchen‘ – das hat der Mensch in seiner DNA, (früher sagte man einfach ‚im Blut‘, aber das klingt irgendwie rassistisch gegenüber Gorillas und Garnelen), Finden erfreut das Belohnungssystem so sehr, dass es Dopamin ausschüttet, doch schon wenig später gilt wieder Konstantin Weckers Einsicht von 1977: ‚Genug ist nicht genug‘.

Foto oben: Vitavia/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 | Foto unten: Pxhere/CC0 1.0

An sich bin ich in dieser Musikrichtung nicht so bibelfest wie bei Chopin und Chanson. Die Sendungen zum 50-Jahre-Woodstock-Jubiläum jetzt, im September 2019, zeigen mir, wie wenig meine Zeit meine Zeit war. Janis Joplin, ja. Santana, ein bisschen. The Doors auch. Beatles und Rolling Stones, meinetwegen. Aber alle, die mich um das Aufbruchsgefühl der Sechzigerjahre beneiden, beneiden mich verkehrt. Meine Stars waren Franz Schubert und Shirley Bassey. In der klassischen Musik suchte ich das Allgemeingültige. Mein inniges Verständnis der klassischen Ideen und Formen leitet mich sofort wieder zurück in das Lebensgefühl meines Aufbruchs, wenn ich mir gelegentlich noch eines der vielen Werke zwischen Bach und Bartók auf YouTube anhöre. Nach wie vor steht meinem Gedächtnis das umfassende Repertoire mit all seiner kompositorischen Vielfalt zur Verfügung, und die künstlerische Lehre der klassischen Formensprache überstrahlt die künstlerische Leere des Hip-Hops. Vielleicht muss ich mich also als ‚konservativ‘ bezeichnen lassen. Modern war ich nur in zwei Aspekten:

––– zunächst mal in der Mode. Natürlich lief ich nicht so hanebüchen rum, wie die Kleidung von damals jetzt gern karikiert wird. Wenn nur eins von beidem ging, dann doch lieber elegant als ausgefallen (meistens). Sich über ‚Früher‘ lustig zu machen, ist leicht. Die Feixenden sollten allerdings, damit es Spaß genug macht, tunlichst zu blöd sein, um zu begreifen, dass in zwanzig Jahren sie es sind, die befeixt werden.

––– Und modern fand ich mich in der Schrankenlosigkeit meines Denkens, das nichts mit den festgefahrenen Ideen der 68er gemein hatte. Nachdem ich Gott mit seinem Versteckspiel durchschaut hatte, bin ich kaum noch auf etwas hereingefallen. Das machte mich nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Werbeindustrie verdammt (bzw. fucking) uninteressant, schon als ich noch – vor langer Zeit – zu einigen Zielgruppen dazugehörte. Hitler, Mutter Teresa und Immobilienhaie wären an mir gescheitert, so wie es schon Aufschnittverkäuferinnen und Sexanbietern passiert ist: Beim Schinken und beim Gesäß bin ich penibel.

Foto oben: Wikimedia Commons/gemeinfrei

Foto oben: Kzenon/Shutterstock | Foto unten: Schlampetina/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

In meinem Alter haben die meisten Menschen ihre Vorlieben entweder ausgetobt oder verdrängt. Ob sie das als einsichtig oder festgefahren empfinden, bleibt ihnen überlassen. Ich habe mich nie geritzt: weder aus Selbsthass noch um mich zu spüren – notfalls eben im Schmerz. Ich spüre mich mehr als genug. Ich trage keine Ringe, weder im Ohr, noch in der Nase, noch in einer meiner Lippen, noch in der Zunge, noch in einer oder beiden Brustwarzen, noch im schrumpeligen Sack oder in des Schwanzes Endglied. Tattoos habe ich auch nirgendwo, obwohl ich mit denen sprachlos zur Schau stellen könnte, wer ich bin oder als was ich mich sehe. Sprachlosigkeit ist aber nicht so meins. Als ich mich in meiner Glanzzeit während eines Zusammenseins mit mehreren Menschen extra zusammenriss und überhaupt nicht redete, weil mir mein enger Freund Pali auf dem Weg zu dem Treffen vorgeworfen hatte, ich ließe niemanden zu Wort kommen, sagte Pali nach einer halben Stunde: „Jetzt sprich schon! Dein Schweigen ist noch lauter als deine Stimme!“ Einen Ausweg, um nicht verbal vorlaut zu sein, gibt es: Schreiben. Erfinden, erkennen, erklären. Es fällt mir leicht, mich einzuordnen: Früher war ich ein Jäger, jetzt bin ich ein Sammler.

Foto oben: Idobi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 | Foto unten: alas_spb/Shutterstock

Für ‚Leben lernen‘ habe ich alle Stätten, die für meine Herkunft eine Bedeutung hatten, im heutigen Polen gesucht, besucht, aufgesucht – bis auf Posen. Poznań lag 2017 zu weit ab von unserer Strecke Kraków–Warszawa. Im Jahr darauf musste das Versäumnis im Anschluss an eine Berlin-Reise nachgeholt werden. Ihre Zeit in Posen hatte meine Mutter in guter Erinnerung, selbst wenn sie 1944 froh gewesen war, dass mein Vater sie, die polnische Halbjüdin, aus der Gefahrenzone holte und im unübersichtlichen Berlin versteckte. Das moderne Danzig hatte Irene 1997 enttäuscht, aber Posen, sagte sie, sei unzerstört gewesen, das würde sie gern noch einmal sehen. Das klappte dann zwar nicht mehr, aber umso wichtiger war es mir, diesen weißen Fleck auf meiner Landkarte mit Farbe zu füllen. Ich wollte Posen mit ihren Augen sehen. Das misslang natürlich, aber ich habe es zumindest versucht und mein Soll erfüllt. Ein hübsches Städtchen – kein Verlust, kein Gewinn: der Ausgleich, den ich so oft anstrebe, zumindest in meiner Biografie, wenn schon nicht in meinem Verhalten. Polen war damit abgehakt. Was jetzt?

Foto oben: Wikimedia Commons/gemeinfrei | Foto unten: Julian Majer/Pexels

Mein Italien-Zyklus ist weit fortgeschritten. Er beginnt in ‚Europa im Kopf‘, geht weiter in ‚Fast am Ziel‘ und beschreibt ausführlich den ‚Frühling in Florenz‘. Das reicht doch eigentlich. Aber in diesem Jahr habe ich – manisch-pflichtbewusst – auch die bisher in meiner Abschiedstournee noch fehlenden letzten Schauplätze abgeklappert, eigentlich nur, um auch sie zu beschreiben: deren Geschichte, meine Geschichte und meine Gegenwart. Mir ist bewusst, dass meine Reisebeschreibungen keine Auskunft darüber geben, wie die Menschen leben, deren Stätten ich besuche. Ich nehme nicht teil, aber ich nehme Anteil, soweit die Blase, in der ich es mir bequem gemacht habe, das zulässt. Trotz meiner Zweifel an der Notwendigkeit dieser Aufgabe gebe ich nicht auf. Niemand muss es lesen, aber ich muss es schreiben.

Fotos (2): Privatarchiv H. R. | Titelillustration mit Material von Pixabay: Michael Zimmermann und Shutterstock: New Africa

Anfangen und Aufhören fällt mir beides leicht. Etwas weiterführen ist schon schwieriger.

Während des Daheimbleibens kann man alles drei super üben 😉

Hahahaha, das vorletzte Bild im Blog ist ein Traum. Toll wenn man immer so jung bleibt wie Sie es zu sein scheinen!

Wie notwendig Kunst aller Art, natürlich auch Literatur ist, sieht man doch gerade wieder. Wie würden wir sonst durch diese mitunter doch deprimierende Zeit kommen?

Genug ist nie genug. Für solche einfachen Lösungen im Leben ist der Mensch nicht gemacht.

Was Sie schreiben, ist so logisch. Wissende belehren nützt nichts. Aber wie kommt man an die Unwissenden ran? Nur wer grundsätzlich wissen und lernen will, lernt ja auch dazu.

Man kann immer versuchen andere von seiner eigenen Meinung zu überzeugen, und damit auch Wissen weitergeben. Wer sein Gegenüber zum Zuhören bewegt, hat schon das halbe Ziel erreicht.

Shirley ist immer noch ein wenig unterschätzt. Sie sollte doch ohne Frage in allen Top-Star-Listen auftauchen.

Sie ist doch spätestens seit Goldfinger ein Riesenstar gewesen, oder habe ich da etwas verpasst?

Für alle die noch Fan werden wollen: https://www.youtube.com/watch?v=OWwnHRswJ9E

Wer bisher nicht zu ihr gefunden hat, wird es jetzt wohl auch nicht mehr schaffen. In Hiphop-Zeiten ist verlogenes Pathos einfach nicht mehr gefragt.

hahaha

Doch dann geht es weiter, und meistens wieder von vorn. Genau so wird es auch nach Corona sein. Wer jetzt denkt es würde alles (Kapitalismus inklusive) über den Haufen geschmissen, der irrt sich.

Ich bin grundsätzlich irritiert, dass die ganzen Bestimmungen (Hausarrest bzw. Kontaktverbot, Ausweispflicht etc.) so unreflektiert akzeptiert werden. Sicher, Corona bedeutet auch harte Maßnahmen, aber man hört bisher so gar keine kritischen Fragen.

Im Grundsatz finde ich die Maßnahmen bisher recht einleuchtend. Natürlich darf man das gesamte Land nicht endlos einsperren, aber ein paar Wochen zuhause bleiben um eine Pandemie in den Griff zu bekommen ist doch keineswegs das neue 1984.

Hoffen wir, dass sie rect haben werden.

Facebook und Twitter sind schneller, und auch cooler. Aber Menschen brauchen Bücher, Blogs, Geschichten genauso sehr. Und werden sie sicher auch immer brauchen. Danke fürs Schreiben.

Na, bei dem einen werden Nachrichten ausgetauscht, hier geht es ums Erzählen.

Beim Schinken und beim Gesäß bin ich penibel. Hahahaha 😂 Toll

LOL. Naja, das wichtigste zuerst 😉

Man kann seine Blase mit nach Italien nehmen und dadurch zumindest mehr sehen und kennen lernen oder einfach zuhause und unwissend bleiben. Das tolle an ihren Reisen ist ja, dass man als Leser auch nochmal eine ganz andere Sicht auf vielleicht bekannte Orte liest.

Seine Blase hat eh jeder. Es kommt nur auf die Größe an 😉

Ob Kunst ein Notwendigkeit ist mag ich nicht beurteilen, aber wie langweilig wäre alles ohne sie.

Notwendig? Seit den ersten Höhlenmalereien war Schöfperisches zu produzieren und zu rezipieren offenbar ein Bedürfnis. Gerade in der Not sind Künstler besonders wendig.

Noch notwendiger als dass Künstler in Coronazeiten unbedingt produktiv sein müssen, ist vor allem, dass Künstler unbedingt unterstützt werden.