Kuriert

Überschrift

Am letzten Montag im Oktober

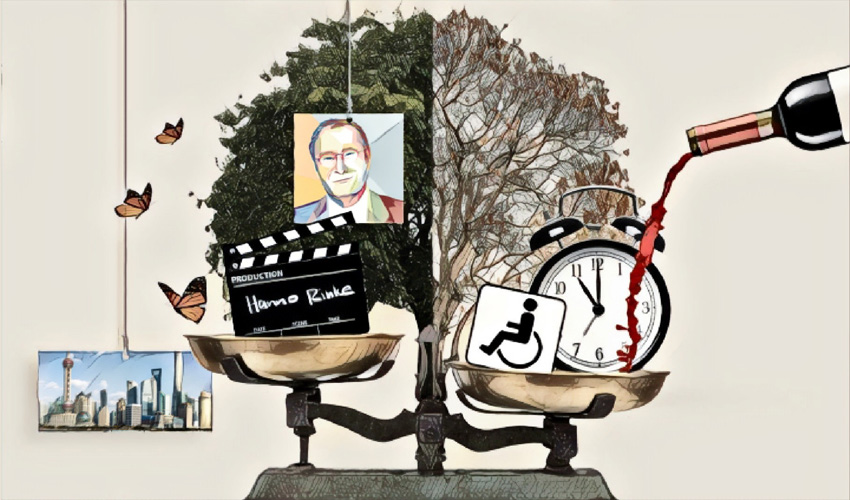

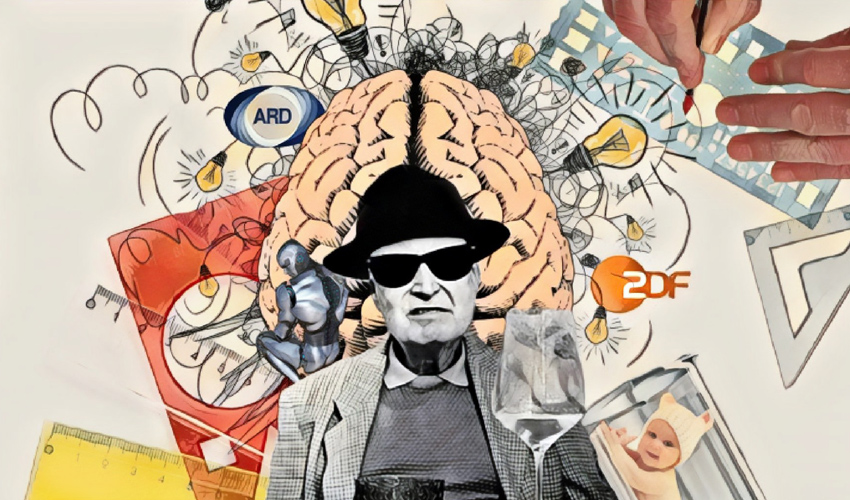

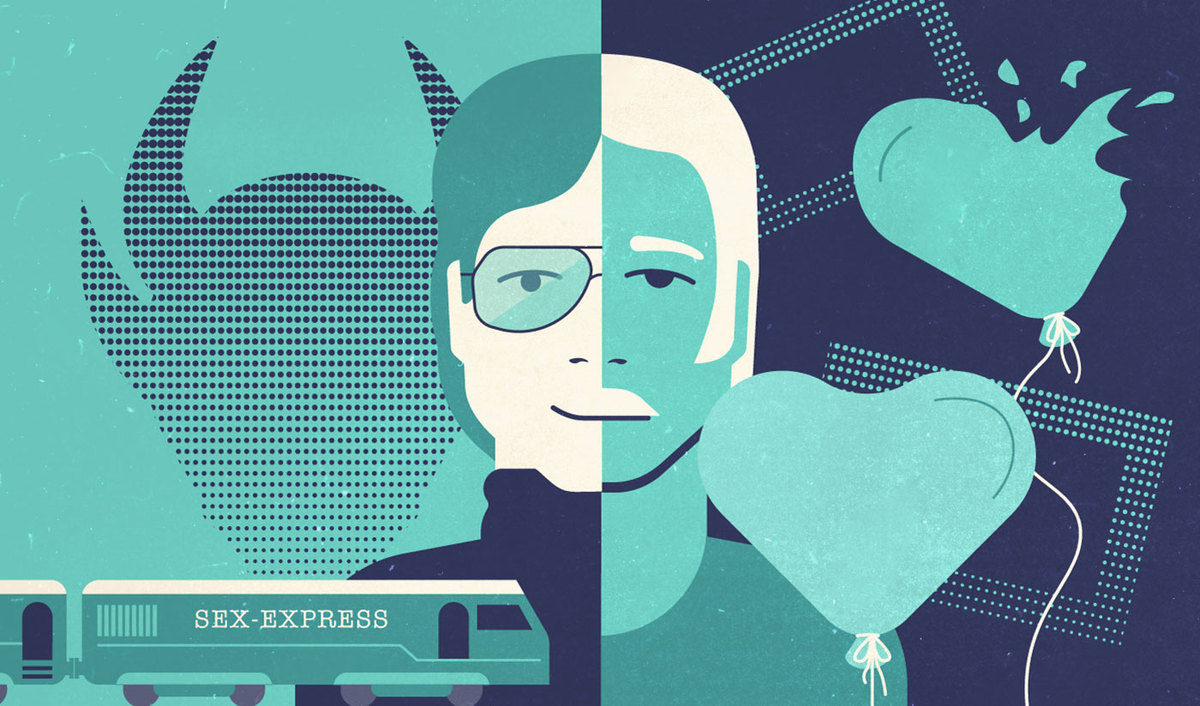

Nun bin ich also in etwas, das als Ortsbezeichnung mit einem Doppelnamen absonderlich klingt und als Einrichtung absonderlich ist. Und passieren tut hier von Anfang an: nichts. Am Wochenende gab es naturgemäß darüber hinaus noch eine gehörige Portion ‚Weniger‘ zusätzlich. Eigentümlicherweise hatte ich damit gerechnet, dass mich Anstrengungen erwarten: Tag für Tag schlaucht mich vormittags und nachmittags eine brutale Physiotherapie, und in den Pausen dazwischen strömen beruhigende Infusionen, die mir supermännliche Kräfte verleihen, in meine Adern. Aber so läuft das hier nicht. Um Viertel vor sieben ist Wecken, das macht aber nichts. Ich antworte, jähes Entsetzen unterdrückend, mit Aufbruch in der Stimme: „Guten Morgen!“, und schlafe weiter bis elf Uhr. Manchmal kommt auch eine Frau und fragt, ob ich in den Raum kommen möchte, in dem Essen ausgeteilt wird. Ich möchte nicht. Von Zeit zu Zeit wird mir dann etwas in Styropor gebracht, das sich, wenn es mir gelingt, den anspruchsvollen Laschenverschluss zu überlisten, vor allem als ‚viel‘ herausstellt. Frittiertes, deftige Panaden und fettstückenreiche Sülze machen deutlich, dass man sich hier nicht wie in einem Krankenhaus, sondern wie in einem gutbürgerlichen Lokal fühlen soll. Dabei komme ich mir aber leider eher vor wie das Salz ohne die Suppe. Ich kann nicht würzen und werde nicht gewürzt. Würde es sich um Sex handeln, hieße es: Keuschheit. Mittwochs, wurde mir berichtet, wird ein Karren den Gang entlanggefahren, von dem man sich im Bedarfsfall mit frischen Handtüchern und Bettbezügen eindecken kann. Ja, es wird sehr auf Selbstständigkeit geachtet. Das spart Reinigungskräfte und erzieht dazu, Bett und Bad reinlich zu halten, falls man Sauberkeit liebt. Da ich hier an einem Mittwoch eingetroffen bin, stellte sich mir dieses Problem nicht so bald, denn ich stehe solch guten Absichten wegen meiner körperlichen Behinderung etwas hilflos gegenüber. Das Zusammenfalten von Wäsche gelingt meinen Händen nicht so recht. Deshalb trage ich jeweils heute die Sachen von vorgestern und morgen die von gestern am Leib, damit der Kleiderbaum auf dieser Art Sessel neben meinem Bett nicht in den Himmel wächst. Eines der Handtücher aus dem Bad nutze ich als Überwurf, um die mitgenommenen Kleidungsstücke, die ich mich hüte, ‚Klamotten‘ zu nennen, weniger sichtbar zu machen. Schönheit muss sein. All das hat aber bisher leider nicht dazu geführt, dass ich behänder geworden wäre. Im Gegenteil. Ich nehme den Gehwagen sogar mit aufs Klo. Also, gleich am Donnerstag passierte doch etwas. Die dafür vorgesehene Person konnte sich davon überzeugen, dass ich nicht gelogen hatte. Erst lachte sie noch, aber dann flutschte ihr meine Vene doch weg, wie versprochen. Einige Einstiche später wurde ich verpflastert, und gut war’s. Später am Vormittag fand dann etwas statt, das ‚Visite‘ heißt. Es ist aber nicht wie im Film, wo der Oberarzt mit den Assistenten und Schwestern ins Zimmer tritt und launige Späßchen macht. Nein, die Patienten sitzen draußen vor der Tür und machen die Visite selber, wenn sie reingerufen werden. Links sitzt der Professor, an den man sich zu wenden hat, rechts sitzen fünfzehn aufmerksam Schweigende. Man kommt sich vor wie die Leiche in der Anatomiestunde. Am Freitag gab es bereits die nächste Abwechslung. Ein riesiges weihnachtsrotes Paket kam an. Silke, meine Vertraute seit 1997, hat es geschickt. Ein Hausmeister brachte es, und als er später nochmal kam, bat ich ihn, es für mich zu öffnen, weil ich mir das wegen der kunstvollen Verklebung nicht zutraute. Er hob den Deckel, lüpfte das Seidenpapier, lugte hinein und sagte: „Fressalien!“ Alles andere sah er ja nicht. Als er zum dritten Mal kam, war mir das nicht ganz geheuer, und mir wurde klar, dass er ein Pfleger war. Der einzige Mann hier zwischen Ärztinnen und Putzfrauen und vom Aussehen her genauso nichtssagend wie diese doofe Wiese vor meiner Terrassentür. Die Tüllgardine mildert den bedeutungslosen Anblick etwas ab. Der Pfleger konnte mir zumindest dabei helfen, die Nagelschere aus ihrem Einschweißmaterial zu fingern. Ohne die hätte ich sonst all die anderen Tüten gar nicht aufbekommen. Er auch nicht. Heute Nachmittag habe ich den ersten Termin, wie immer bei einer Frau. Ich glaube, sie ist Psychologin und wird sicherlich bemüht sein, durch geschicktes Fragen das aus mir herauszukitzeln, was ich in drei Büchern ausführlich beschrieben habe. Am kommenden Mittwoch bin ich um 13.00 Uhr im Gruppenraum der Station C zur Psychoedukation für Depression eingeteilt. Auf dem zweiten Blatt sind die Gruppenregeln aufgelistet, wobei mir besonders auffällt: Die Themen Sexualität und Suizidalität sind für Einzelsitzungen bestimmt. Gerade die! Was sonst interessiert denn überhaupt? Eigentlich bin ich zu alt für so was, aber ich erhoffe mir zumindest ein bisschen Stoff für meinen Hang zur Satire. Termine werden einem auf Zetteln übermittelt, und mir wurde gesagt, dass sich Termine überschneiden können, weil die einzelnen Abteilungen nichts voneinander wissen; dann solle man das bitte bei der Pflege melden. Das klingt ja fast noch analoger als der deutsche Staat, aber was mich betrifft, notiere ich mir alles in meinem digitalen Kalender und konnte noch keine Überschneidungen feststellen. Etwas nervig ist, dass das Internet dauernd wegbricht. Ich habe schon sehr viel Übung darin, mit Kennwörtern, Zweitanbietern und ähnlichen Tricks dafür zu sorgen, dass es nach spätestens zwei Stunden wieder klappt. Meine Mitpatienten habe ich kaum gesehen, bin auch nicht in der Stimmung, sie zu ertragen, aber die Damen vom Personal sind alle sehr freundlich und hilfsbereit, das möchte ich abschließend unbedingt festhalten. Eben hat mir eine sogar unaufgefordert das Essen aufs Zimmer gebracht. Sie haben wohl eingesehen, dass ich nicht in die Kantine zu bewegen bin. Es riecht ziemlich stark. Ich ziehe die Lasche aus dem Schlitz: Eine riesige Portion Sauerkraut tut sich auf, darauf eine geplatzte Weißwurst und ein Stück Schwein, daneben zwei graue Klöße. Nun greife ich doch zu meiner Essensliste und lese in meiner Rubrik ‚Privatmenü‘: Bayerische Schlemmerplatte mit Haxe, Weißwurst, Sauerkraut und Serviettenknödeln. Das ist die Strafe dafür, dass wir dieses Jahr auf der Rückreise aus Italien erstmals nicht beim ‚Schneiderwirt‘ in Nußdorf am Inn eingekehrt sind. Ich kriege meine Strafen gleich so pünktlich aufgetischt, dass mir die Hölle später mal erspart bleiben sollte. Einfachheitshalber wird die Vergeltung immer gleich hier oben abgewickelt, damit meine Leiche später nicht mehr mit dem Runtertaumeln in den Hades belästigt werden muss. Fernsehen kann ich nicht. Mein Lautstärke-Niveau stört die Nachbarn. Die Nachtschwester, eine fette Taube mit fabelhaftem Gehör, gab die Beschwerden mahnend an mich weiter. Aber man darf nie die positive Seite vergessen: Früher brauchte ich immer Ohropax, weil mich alle Geräusche störten. Heute werde ich selbst auf meinen Lärm hingewiesen. Ein gutes Buch tut es auch. Ist ja wirklich viel angemessener. Und sonst schreibe ich eben. Mit links. Am ersten Mittwoch im November Nun gab es doch endlich die erste Überschneidung: Mein Mittagessen kam genau, als ich zur Psychoedukation für Depression musste: eine Art Volkshochschulveranstaltung, von einer stämmigen Frau in verwaschenem T-Shirt geleitet. Was an die fast ständig im Wechsel begriffenen Blätter des Flipcharts gekliert worden war, konnte ich nicht lesen, und was Erhellendes dazu gesprochen wurde, verstand ich kaum. Ich bin ja nicht nur lahm, sondern auch taub und blind. Immerhin brauchte ich mich nicht vorzustellen: „Ich bin der Hanno, 79 Jahre alt und Rentner.“ Trotzdem redete ich ab und zu, weil ich dann wenigstens hörte, was gesagt wurde, und die Zeit dabei auch etwas flotter verging. Ich nahm aber wahr, dass sich die anderen fremden Leute dort duzten. Eine Schicksalsgemeinschaft sehr, sehr unaufdringlich zurechtgemachter Menschen ab 35. Niederziehend: Ihre gesagten Wörter bildeten sich mir nicht mehr zu Worten; die einzelnen Laute ergaben kein entzifferbares Ganzes. In meinem eigenen Hirn klappt es noch ganz gut. Ich weiß außerdem, was Wörter ausmachen. Da bin ich empfindlich. ‚Alkoholiker‘ erlebe ich als unerhörte Beleidigung. ‚Suffkopp‘ lasse ich geschmeichelt gelten. Geziertes missfällt mir oft. ‚Neger‘ finde ich einfach geiler als ‚Schwarzer‘. Jemand, der Tabletts zwischen Küche und Kunde hin- und herträgt, arbeitet natürlich ‚in der Gastronomie‘, aber man kann auch ‚Kellner‘ sagen. Sicher, ‚bildungsfern‘ klingt hübscher, aber meistens reicht ‚doof‘. Schnörkeleien werden leicht durchschaut, es sei denn, das Gegenüber ist besonders bildungsfern. Erst am Ende meines Aufenthalts bekomme ich meine Diagnose zu lesen: Gott sei Dank! Ich hätte sonst vor Entrüstung mit Sauerkraut geschmissen. Schwere depressive Symptomatik mit gedrückter Stimmungslage, Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Morgentief, Ängste, Freudlosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit, Grübeln und neg. Gedankenkreise, sozialer Rückzug, reduzierte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne ohne konkrete suizidale Pläne. Erstaunlich eigentlich, dieser Mangel an Selbstmord-Initiative. Stimmt schon: Manchmal – wenn auch nicht jetzt – wünsche ich mir, dass es mich nicht gäbe. Aber weil ich weiß, wie unerfüllbar dieser Wunsch ist, flüchte ich mich, wenn es sein muss, lieber in Träume. Da kann man nichts verkehrt machen. Sind sie schön, genießt man sie, sind sie übel, freut man sich, wenn man aufwacht. Die Wirklichkeit ist ernüchternd genug: An diesem undenkwürdigen Mittwoch, fand ich, zurück in meinem Zimmer, den Durchschlag des Zettels mit meiner – na ja – Unterschrift dafür, was der Professor alles gegen mich abrechnen darf und dass ich einverstanden bin, auch ‚seinen Stellvertreter/seine Stellvertreterin‘ zu akzeptieren. Bisher sind alle drei meinem in funktional-nüchternem Grau gehaltenen Aufenthaltsraum ferngeblieben. Allerdings: Eine Wand ist blau. Dunkelblau. Schlägt das nicht aufs Gemüt? Macht nichts. Im Bett habe ich ja die Augen geschlossen oder den Blick auf ein Buch gerichtet. Die Wand kümmert mich kaum, und an meinem Lager heruntergucken, das tue ich sowieso nicht so gern. Der Wäschekarren hatte wohl keine Bimmel wie früher die Scherenschleifer im Hinterhof, jedenfalls habe ich ihn verpasst, hätte mich aber ja sowieso nicht mit meinen zwei linkischen Fingerhaltern bedienen können. Da werde ich wohl mit den beiden Handtüchern und dem – sinnvollerweise gelben – Bettlaken noch einige weitere Wochen lang vorliebnehmen müssen. So viel für heute. Zu lesen habe ich nichts mehr. Es wird mir nichts anderes übrigbleiben, als zu schreiben, was hiermit geschehen ist.

Überschrift

Am ersten Mittwoch im November

Nun gab es doch endlich die erste Überschneidung: Mein Mittagessen kam genau, als ich zur Psychoedukation für Depression musste: eine Art Volkshochschulveranstaltung, von einer stämmigen Frau in verwaschenem T-Shirt geleitet. Was an die fast ständig im Wechsel begriffenen Blätter des Flipcharts gekliert worden war, konnte ich nicht lesen, und was Erhellendes dazu gesprochen wurde, verstand ich kaum. Ich bin ja nicht nur lahm, sondern auch taub und blind. Immerhin brauchte ich mich nicht vorzustellen: „Ich bin der Hanno, 79 Jahre alt und Rentner.“ Trotzdem redete ich ab und zu, weil ich dann wenigstens hörte, was gesagt wurde, und die Zeit dabei auch etwas flotter verging. Ich nahm aber wahr, dass sich die anderen fremden Leute dort duzten. Eine Schicksalsgemeinschaft sehr, sehr unaufdringlich zurechtgemachter Menschen ab 35. Niederziehend: Ihre gesagten Wörter bildeten sich mir nicht mehr zu Worten; die einzelnen Laute ergaben kein entzifferbares Ganzes. In meinem eigenen Hirn klappt es noch ganz gut. Ich weiß außerdem, was Wörter ausmachen. Da bin ich empfindlich. ‚Alkoholiker‘ erlebe ich als unerhörte Beleidigung. ‚Suffkopp‘ lasse ich geschmeichelt gelten. Geziertes missfällt mir oft. ‚Neger‘ finde ich einfach geiler als ‚Schwarzer‘. Jemand, der Tabletts zwischen Küche und Kunde hin- und herträgt, arbeitet natürlich ‚in der Gastronomie‘, aber man kann auch ‚Kellner‘ sagen. Sicher, ‚bildungsfern‘ klingt hübscher, aber meistens reicht ‚doof‘. Schnörkeleien werden leicht durchschaut, es sei denn, das Gegenüber ist besonders bildungsfern. Erst am Ende meines Aufenthalts bekomme ich meine Diagnose zu lesen: Gott sei Dank! Ich hätte sonst vor Entrüstung mit Sauerkraut geschmissen. Schwere depressive Symptomatik mit gedrückter Stimmungslage, Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Morgentief, Ängste, Freudlosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit, Grübeln und neg. Gedankenkreise, sozialer Rückzug, reduzierte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne ohne konkrete suizidale Pläne. Erstaunlich eigentlich, dieser Mangel an Selbstmord-Initiative. Stimmt schon: Manchmal – wenn auch nicht jetzt – wünsche ich mir, dass es mich nicht gäbe. Aber weil ich weiß, wie unerfüllbar dieser Wunsch ist, flüchte ich mich, wenn es sein muss, lieber in Träume. Da kann man nichts verkehrt machen. Sind sie schön, genießt man sie, sind sie übel, freut man sich, wenn man aufwacht. Die Wirklichkeit ist ernüchternd genug: An diesem undenkwürdigen Mittwoch, fand ich, zurück in meinem Zimmer, den Durchschlag des Zettels mit meiner – na ja – Unterschrift dafür, was der Professor alles gegen mich abrechnen darf und dass ich einverstanden bin, auch ‚seinen Stellvertreter/seine Stellvertreterin‘ zu akzeptieren. Bisher sind alle drei meinem in funktional-nüchternem Grau gehaltenen Aufenthaltsraum ferngeblieben. Allerdings: Eine Wand ist blau. Dunkelblau. Schlägt das nicht aufs Gemüt? Macht nichts. Im Bett habe ich ja die Augen geschlossen oder den Blick auf ein Buch gerichtet. Die Wand kümmert mich kaum, und an meinem Lager heruntergucken, das tue ich sowieso nicht so gern. Der Wäschekarren hatte wohl keine Bimmel wie früher die Scherenschleifer im Hinterhof, jedenfalls habe ich ihn verpasst, hätte mich aber ja sowieso nicht mit meinen zwei linkischen Fingerhaltern bedienen können. Da werde ich wohl mit den beiden Handtüchern und dem – sinnvollerweise gelben – Bettlaken noch einige weitere Wochen lang vorliebnehmen müssen. So viel für heute. Zu lesen habe ich nichts mehr. Es wird mir nichts anderes übrigbleiben, als zu schreiben, was hiermit geschehen ist.

Überschrift

Einige Tage später

Jetzt habe ich auch noch gegen Renitenz anzukämpfen. Als ich um 19.00 Uhr beim Pillen-Abholen ganz höflich bat, mir bitte meine übliche Schwarzbrotstulle zu schmieren – Käse hätte ich noch von gestern im Kühlschrank –, da sagt die doch zu mir: „Sie können sich zu der Frau setzen, die auch einen Rollator hat.“ Diese verhutzelte Greisin mit ihrem Null-Acht-Fuffzehn-Gestell ist mir, als ich mit Silkes elegantem schwarzen Spazierwagen unterwegs war, tatsächlich mal auf dem Flur begegnet. Vielleicht ist sie furchtbar nett. Über ihre – meiner eigenen womöglich weit überlegene – Fingerfertigkeit sagt das allerdings nichts aus. Ja, auch ich habe früher Chopin gespielt, auch ich habe später in meiner einsamen Küche anzufangen versucht, Butter mit dem Messer auf einer Brotscheibe zu verteilen, habe dann aber doch entnervt die flache Hand zu Hilfe genommen, die anschließend natürlich unter den Warmwasserhahn musste. Schmierfink! Küchenrolle reicht da nicht. Nun werde ich den Käse also pur essen, in Abwandlung des schönen Spruchs: In der allergrößten Not – schmeckt die Wurscht auch ohne Brot. Das wird doch wohl für eingeschweißte Scheiben von ‚FRISCHPACK – der Appetitmacher‘ auch gelten. Es ist ja weder Dünkel noch Ungeselligkeit, dass ich nicht mit den anderen esse: Es sind meine Tischmanieren. Schon meine Eltern beklagten sie immer. Die sollten mich jetzt mal sehen! Dass man schlechtes Benehmen sehr viel leichter übernimmt als gutes, war mir schon klar, als ich noch nicht wusste, was Moral ist. Ich gebe mir ja Mühe, ein bisschen jedenfalls, aber wenn ständig alles von der Gabel rutscht, dann ist es doch gut, Finger zu haben, die links sogar gezielt greifen können. Auch ein Stück Fleisch lässt sich bei intakten Zähnen genauso gut abbeißen wie kleinschneiden. Bloß mit der Kleidung ist das so eine Sache. Der raffinierteste Störenfried, den es gibt, ist der Fleck. Mit Servietten und Handtüchern kann ich mich abdecken, Papier noch zu Hilfe nehmen: Er findet immer eine Stelle, an der er auftrumpfen kann. Wenn ich zum Spinat Rosa trage, ist das verheerend, aber auch Tomatensoße kleckert unschön auf Himmelblau. Da ist Grau schon praktisch, das muss ich den Leuten hier lassen, obwohl die es doch gar nicht nötig haben. Die können sogar ihr Besteck vom Teller zum Mund balancieren, sah ich mal, als ich zu dem, was hier Mittagszeit ist, mit meinem Karren an der Glastür, die zur Kantine führt, vorbeirollte. Auch Verabredungen mit dem akademischen Personal werden nur in Notfällen – und dann wie immer ohne Rücksicht auf etwaige andere Termine – von den Zuständigen selbst vorgenommen. Man muss sich bewerben. Dazu dienen Listen, die vor dem Kabuff der Diensthabenden aushängen. Ich, der ich früher schneller etwas aufgeschrieben als gedacht habe, benötige für mein Kreuz eine Hilfskraft, damit mein Eintrag auch ja nicht verrutscht. Die Liste bietet Termine im Zehn-Minuten-Takt an. Die stundenlangen Erörterungen mit meinem Hausarzt während einer Behandlung kannst du vergessen! Es kommt mir eher so vor wie bei der Bahn. Früher: Abfahrt – 14.32 Uhr. Heute: Auf Gleis sechs fährt der Schleich-Express aus Düsseldorf ein. Verspätung: zwei Stunden und siebenunddreißig Minuten.

Überschrift

Halbzeit, Mittwoch, 12. November

Wenn das jetzt meine ‚bessere Hälfte‘ war, verlange ich die Scheidung. Dabei: Alle sind superfreundlich. Ich will gar nicht meckern. Um das etwas in Misskredit geratene Gendern zu vermeiden, wird hier immer von der ‚Pflege‘ gesprochen. Zwar gibt es nur einen Mann, aber man kann so den Unterschied zwischen der ‚Pflegerin‘ und dem ‚Schwesterich‘ vermeiden. Der Mangel an bestimmtem Artikel hat mich in Institutionen wie dieser immer etwas irritiert. Sie ist ‚auf Station‘. Er ist ‚auf Klo‘. Dass mir das auffällt, muss wohl an meiner schweren depressiven Symptomatik liegen. Ich bemühe mich, so wenig Aufhebens wie möglich von mir zu machen. Wasser, das man ja viel trinken soll, hole ich mir trotzdem nicht selbst und schütze dafür die Wackeligkeit meines Laufgestells vor: „Wenn die Flasche runterfällt, dann wird es schlimm(er für Sie, weil Sie das dann alles zusammenkehren und wegfegen müssen).“ Das in Klammern sage ich nicht, sondern denke es bloß, wodurch es den schadenfrohen Beigeschmack verliert. Missgeschicke gibt es sowieso genug. Immer kann ich mir ausmalen, dass alles noch schlimmer werden wird, als es ist. Die Auswahl überlasse ich dem Schicksal. Dass das Kabel meines Handys abgebrochen ist, war bestimmt meine eigene Schuld. Die selten durch den Raum irrlichternde Reinigungskraft hätte sich nie unterstanden, meinen Nachttisch zu verrücken, schon gar nicht so heftig, dass dabei irgendetwas hätte umfallen oder anstoßen können. Das muss ich mir selbst eingebröckelt haben. Die Unerreichbarkeit macht mich irgendwie richtig froh. Anderes stört mich zumindest nicht. Der Dreck zum Beispiel. Ist mir völlig egal. Den Bettbezug und die Handtücher kann man nach meinem Fortgang nur wegwerfen. Ich glaube nicht, dass Waschen da noch nutzt. Der Hausmeister-Pfleger hat mich zuvorkommenderweise gestern sogar nass rasiert. Es tat ziemlich weh, aber ich bin – dem Spiegel zufolge – wohl nicht blutig und trage heute einen von Alexander frisch gewaschenen Anzug. Alexander ist ein Engel, ohne langweilig zu sein. Geht das? Offenbar. Ihm verdanke ich frisch gewaschene Unterhosen, ein Keilkissen, selbstgemachte Pralinen und den Kontakt zur Welt außerhalb meiner Möglichkeiten. Nur mit den Kopfhörern will es nicht klappen. Die Schnur zwischen meinem TV-Gerät an der Wand und meinen Hörvorrichtungen auf den für die Ohren ist zu kurz. Auch schnurlos ist bisher keine Option. Bluetooth macht nicht mit. Vielleicht kann mich irgendwann mal der seit Tagen angeforderte Haustechniker blauzähnig machen. Geduld macht keinen Spaß, ist aber hilfreich.